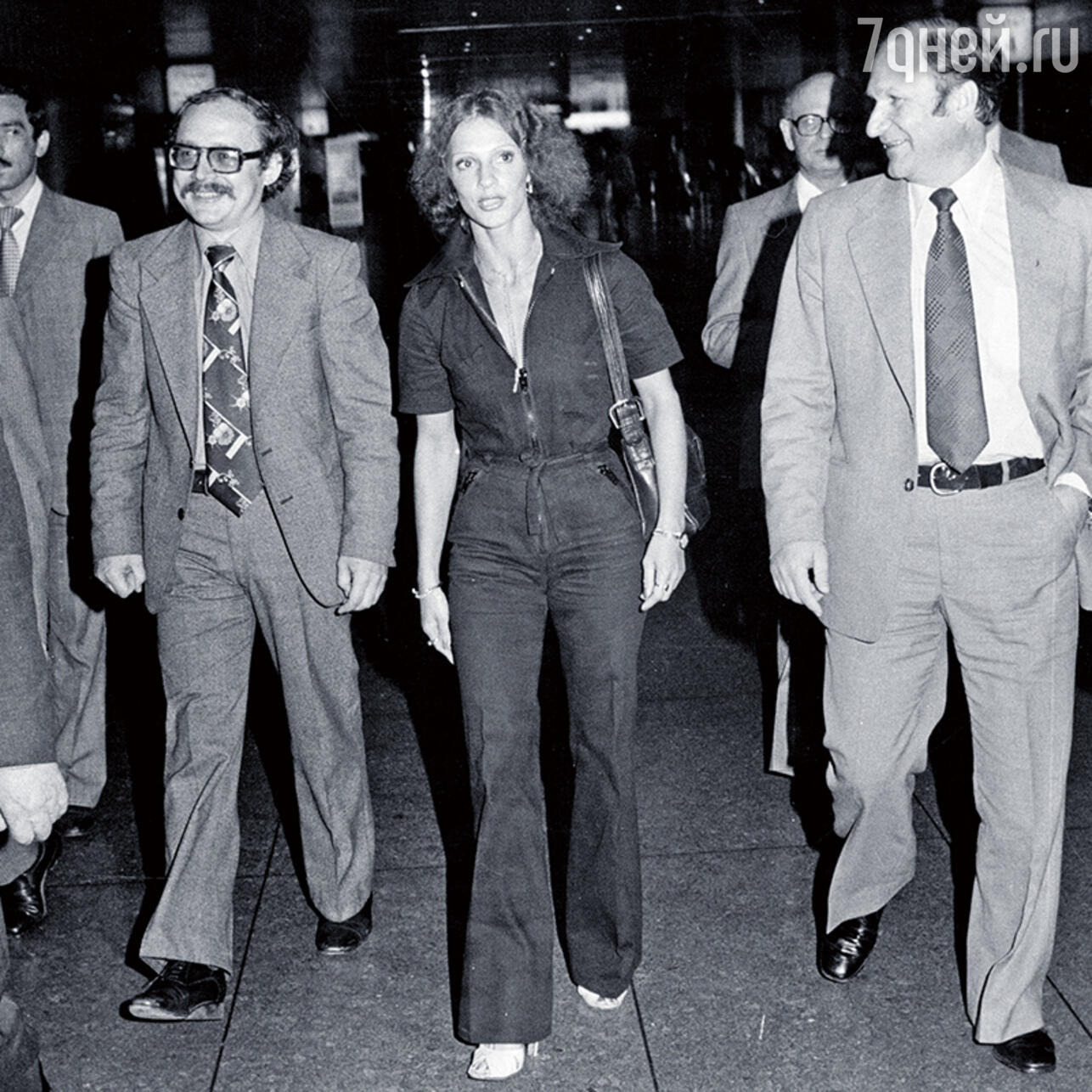

Гастроли произвели эффект разорвавшейся бомбы. Галину Уланову (ей уже исполнилось сорок шесть, но прима впервые танцевала за границей — вот что такое железный занавес) англичане носили на руках. Не зная, как выразить свой восторг, организаторы привезли всю труппу в огромный зал с зеркалами до потолка. Их раздвинули, и мы ахнули, увидев бесконечные ряды кронштейнов с шикарными вечерними платьями. Артистам сказали: «Девочки могут взять в подарок по платью, а мальчикам хотим подарить велосипеды». Почему именно велосипеды, никто не понял... Мы растерялись, но тут вступил директор театра: «Советские люди не бедные, у них все есть!» И так на нас посмотрел, что все артисты как один развернулись и вышли.

Под занавес гастролей девочки все-таки купили обновки — тяжеленные шубы из мутона. Покупали в одном магазине, поэтому еще несколько лет женская половина балета носила одну и ту же модель! Есть фото, где стоят семь балерин, и все в абсолютно одинаковых шубках из Лондона.

Конечно, с годами артисты за рубежом освоились. Суточных нам платили всего восемь долларов. На походах в кафе приходилось экономить, перед поездкой набивали чемоданы продуктами. Например консервами (особенно хорошо вдали от родины шли бычки в томате) или гречкой, которую готовили на батарее — оставляли в кастрюльке с водой на ночь. А с гастролей привозили дубленки, джинсы, технику. К счастью, раньше за перевес багажа платить не требовалось. Многие потом перепродавали дефицит в десять раз дороже. Но мы с Володей коммерческих талантов не проявили. Лишь раз привезли что-то на продажу — занавески. Так эти шторы у нас и пролежали много лет.

Кстати, в Лондон выпустили всех. И все вернулись, как и из второй поездки. А потом артисты стали оставаться. Вот тогда-то появилась категория невыездных. Если в КГБ предполагали, что человек замыслил побег, его просто не брали за рубеж. Среди сопровождающих, или, как мы говорили, «булыжников», были люди вполне интеллигентные, очень интересные. Например генерал Калинкин, который много ездил с Большим театром.

Как-то в Америку труппу сопровождал человек по фамилии Тютюник. А меня с Володей пригласили в гости актеры из Шекспировской театральной труппы. Мы сразу предупредили: придем не одни, а с «другом, который всегда с нами...» Думаю, они поняли, о какой «дружбе» речь. В гостях я сразу начала болтать по-английски. В те времена владение иностранным языком вызывало подозрение: значит, человек готовится сбежать. В анкетах безопаснее было указывать «английским владею со словарем». Разговариваю с хозяином, мы смеемся. Тютюник толкает Василева в бок:

— О чем это они?

Муж с серьезным видом:

— Да сам не понимаю...

— Вы с Владимиром Юдичем с шестидесятых годов являетесь хореографами. У вас были невыездные балеты?

— Случалось, что наши спектакли не только за рубеж не выпускали, но и запрещали вовсе. Министр культуры Екатерина Фурцева считала Василева и Касаткину модернистами, покусившимися на самое святое — русский классический балет. Помню, отстаивал нас перед Фурцевой Игорь Моисеев, который относился к нам словно отец родной.