«Сниматься с Евстигнеевым было счастье. Казалось бы, он мэтр, а я еще студент, но на съемочной площадке Евстигнеев относился ко мне как к равному. Когда мы сдали дипломный спектакль и отмечали это в аудитории Школы-студии, Евгений Александрович про каждого из студентов говорил тост. Когда дошла очередь до меня, он очень тепло рассказал про то, как мы вместе работали», — говорит актер Константин Лавроненко.

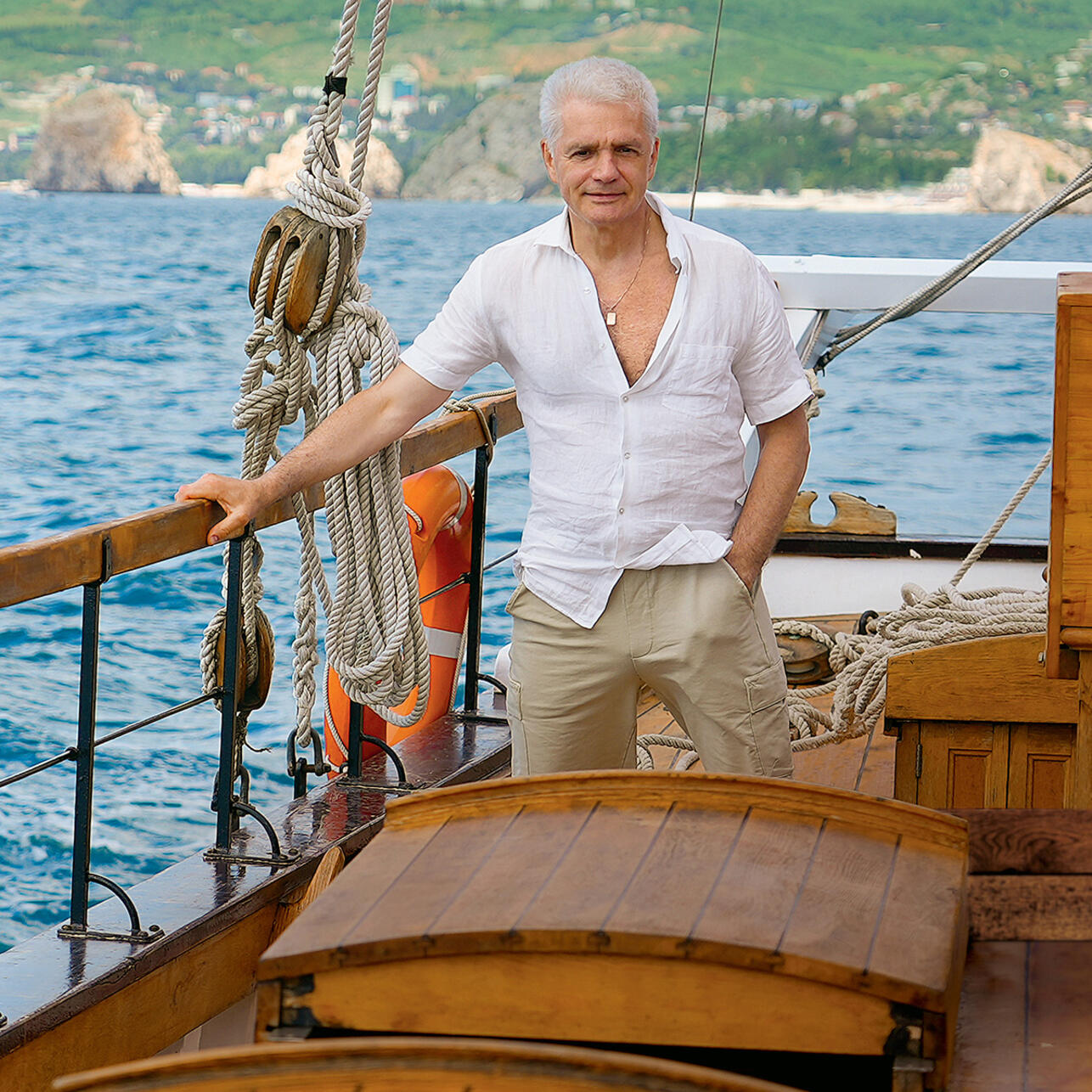

— Константин, у вас большая фильмография. И в ней есть уже ставший культовым сериал «Ликвидация». Кстати, вы этот фильм сами пересматриваете?

— Если включаю телевизор и попадаю на него, то смотрю... Сериал замечательный. В нем, как говорится, звезды сошлись. И актеры, и музыка, и сценарий — все сложилось, совпало. И, конечно, режиссура Сергея Урсуляка.

— А какой он в работе? Есть режиссеры деспоты и тираны, которые могут накричать на актера...

— Ну что вы, Урсуляк очень любит артистов! Он и сам по первой профессии актер. Кстати, Сергею часто не требуются кастинги. В большинстве случаев он приглашает тех, с кем уже работал и кого знает не только с профессиональной точки зрения, но и как людей. Это важно, потому что кино — это все-таки человеческая история.

До «Ликвидации» я снимался у Урсуляка в фильме «Сочинение ко Дню Победы». Там у меня эпизодическая роль: герой Михаила Ульянова захватывает самолет, заходит в кабину пилотов и видит двух летчиков, один из них — я. Когда же Сергей предложил мне такую большую роль в «Ликвидации», я был счастлив. Съемки шли в Одессе, а этот город, его жители такие колоритные! Если, не дай бог, над одесситами не очень удачно пошутить, они могут так ответить, что подумаешь: «Зачем же я это сделал?!»

— Как вы работали над образом вашего героя Чекана?

— Обычно мне очень помогает грим. Вот и тут мы с гримерами искали: пробовали разные прически и усы, рисовали шрамы. Я часто говорю: «Мой персонаж и я встретились не сразу». Мы дней десять шли навстречу друг другу, прежде чем я полностью ощутил своего героя.

Кстати, первое время после каждого отыгранного дубля я подходил к монитору посмотреть, где сфальшивил, что сделал не так, — чтобы понять, как исправить ошибку. Просил Урсуляка: «Давай посмотрим!» Сначала Сергей подшучивал надо мной по этому поводу. С улыбкой спрашивал: «Так, что тебе не нравится? Меня-то все устраивает». А я: «Нет, Сережа, давай еще дубль сделаем...» Но потом Урсуляк стал говорить: «Не пускайте Лавроненко к монитору!»

— Константин, расскажите о себе. Из какой вы семьи?

— Я родился в Ростове-на-Дону. Отец работал на заводе мастером, мама в НИИ, в издательском отделе. Жили мы — а у меня еще есть старшая сестра — не богато и не бедно. Много общались с родственниками. Собирались каждые выходные, куда-то ездили. До сих пор помню посиделки с родней за длинными столами (в теплое время ставили их на берегу Дона). Взрослые вели задушевные разговоры, затягивали песни, а у нас, детей, бурлила своя жизнь: мы прятались под столами, бегали, играли. Мы не особо озадачивались деньгами и были счастливы.

В школе я учился хорошо, а вот читал маловато, потому что жизнь ростовская была совсем про другое. Летом с ребятами часами бегал по гаражам, лазал по деревьям, играл в казаки-разбойники, ножички. Зимой катался на санках с ледяных горок.

— Какие-то кружки посещали?

— Разные спортивные: футбол, восточные единоборства, триатлон, бокс. Кстати, поддерживаю себя в форме до сих пор. В зал не хожу, просто каждый день делаю зарядку, отжимания на кулаках, подтягиваюсь на турнике, посещаю бассейн. Это позволяет самому делать большинство трюков в фильмах — режиссеры доверяют мне драки, кувырки, бои с оружием.

Интересный факт

Константин дебютировал в кино, еще когда был студентом Школы-студии МХАТ. Но за следующие двадцать лет актер сыграл всего в трех картинах, причем это были второстепенные, эпизодические персонажи. И только после того как Лавроненко исполнилось 40 лет, в его кинокарьере случился настоящий прорыв, ему стали предлагать главные роли.

А параллельно со спортом я шесть лет занимался аккордеоном. Сначала ходил к педагогу во Дворец культуры, потом перешел в музыкальную школу — правда, ее не окончил. Но инструмент, на котором учился, привез с собой в Москву, до сих пор храню.

— Часто берете его в руки?

— Нет, лет двадцать уже не играл. Но думаю, если понадобится, пальцы все вспомнят... Еще в детстве я освоил гитару. Она была со мной на протяжении десятилетий, начиная с турпоходов с одноклассниками на ростовский Зеленый остров, с песнями вокруг костра. Я взял гитару и на поступление в театральный институт, потом во время отрывков и спектаклей пел и играл. А когда пришел работать в театр «Сатирикон», владение инструментами очень пригодилось: в некоторых спектаклях я с аккордеоном немало похулиганил. В итоге так напелся и наигрался, что однажды оставил это занятие. Я вообще не люблю дилетантство и самодеятельность, в том числе когда поют непрофессионалы.

— А когда вы стали мечтать об актерской профессии?

— Мечтал об этом сколько себя помню, лет с четырех. Моим любимым артистом был Аркадий Райкин. Когда его показывали по телевизору, наша семья тут же бросала все дела и бежала к экрану. А я смотрел на Райкина не отрывая глаз, мог наизусть повторить тексты всех его миниатюр. Аркадий Исаакович для меня уникум. Такого масштаба явления сейчас на сцене нет и, думаю, не будет...

А еще моя сестра собирала цветные открытки с кадрами из фильмов. Очень запомнились мне карточки из «Войны и мира» Бондарчука. Сейчас перед сном перечитываю роман Толстого — наверное, раз седьмой уже. И для меня Пьер Безухов — это только Сергей Бондарчук, Андрей Болконский — Вячеслав Тихонов, Наташа Ростова — Людмила Савельева. Вот так ярко в детстве те фото в память впечатались.

В общем, я мечтал о профессии актера. И тут мне сильно повезло. Сестра увидела в газете «Вечерний Ростов» объявление про ДК «Ростсельмаш», а это очень известный, огромный Дворец культуры, в котором одних драматических народных театров было целых три! В том числе детский театр, который как раз производил набор мальчиков. Я поехал на прослушивание, и руководитель — Галина Ивановна Жигунова, мама Сергея Жигунова — взяла меня в труппу. Так определилась моя будущая судьба, и для меня началась настоящая жизнь.

Галина Ивановна не просто ставила спектакли, новогодние утренники. Она очень серьезно с нами, детьми, занималась актерским мастерством, сценической речью. В это время она заочно училась на режиссерском отделении Щукинского училища. И ее педагоги приезжали в Ростов смотреть ее дипломную работу — наш спектакль. Программу для поступления в театральный вуз, когда я решил ехать в Москву, тоже она со мной готовила.

— И вы поступили?

— В первый год — нет. Мне сказали, что я еще очень молодой, неопределившийся. Да я и сам отправился в столицу, скорее чтобы «присмотреться», поэтому на прослушивания пошел только в Щукинское училище и во ВГИК. Педагоги обратили мое внимание на южный говор, который у меня, оказывается, был, я-то его не замечал.

Вернулся в Ростов и поступил на актерское отделение училища искусств, куда меня взяли сразу на второй курс. Помня слова московских педагогов, стал усиленно заниматься речью, и вскоре говор исчез. А через год меня забрали в армию. Прикомандировали к Ансамблю песни и пляски Северо-Кавказского военного округа, который базировался в Ростове. Сначала я пел в хоре. Кстати, это весьма полезный навык: уметь слышать не только себя, но и других. А потом выступал как конферансье, вел концерты ансамбля.

— Армейская служба не помешала мечте стать артистом?

— Нет! У меня была цель, и в армии я продолжал к ней идти. Я максимально использовал эти два года: много читал, занимался спортом, готовил программу для поступления. И сразу после окончания службы поехал в Москву. Во время поступления жил у знакомых, потом в дешевой гостинице.

Вы знаете, я был уверен, что на этот раз у меня получится. Настолько, что после второго тура, вместо того чтобы сидеть готовиться, рванул в Ленинград со знакомым, таким же абитуриентом. Он учился в ЛГИТМиКе, но решил переводиться в Москву, и ему нужно было забрать документы, а я хотел просто посмотреть город. Меня взяли на конкурс и в «Щепку», и в Школу-студию МХАТ. Я выбрал второе учебное заведение. И на время сдачи экзаменов мне уже дали место в общежитии в Дегтярном переулке.

Педагогами нашего курса были Василий Петрович Марков и Андрей Алексеевич Попов. Я учился вместе с Сашей Яцко, Сашей Резалиным. А еще с Олегом Антоновым, с которым мы сейчас вместе играем в спектакле Театра Олега Табакова «И никого не стало» по пьесе Агаты Кристи «Десять негритят». В этой труппе он работает завлитом (например, написал инсценировку повести «В списках не значился» — недавно вышла премьера), а еще пишет киносценарии.

— Когда учились, в будущем видели себя больше актером театра или уже бегали на кастинги в кино?

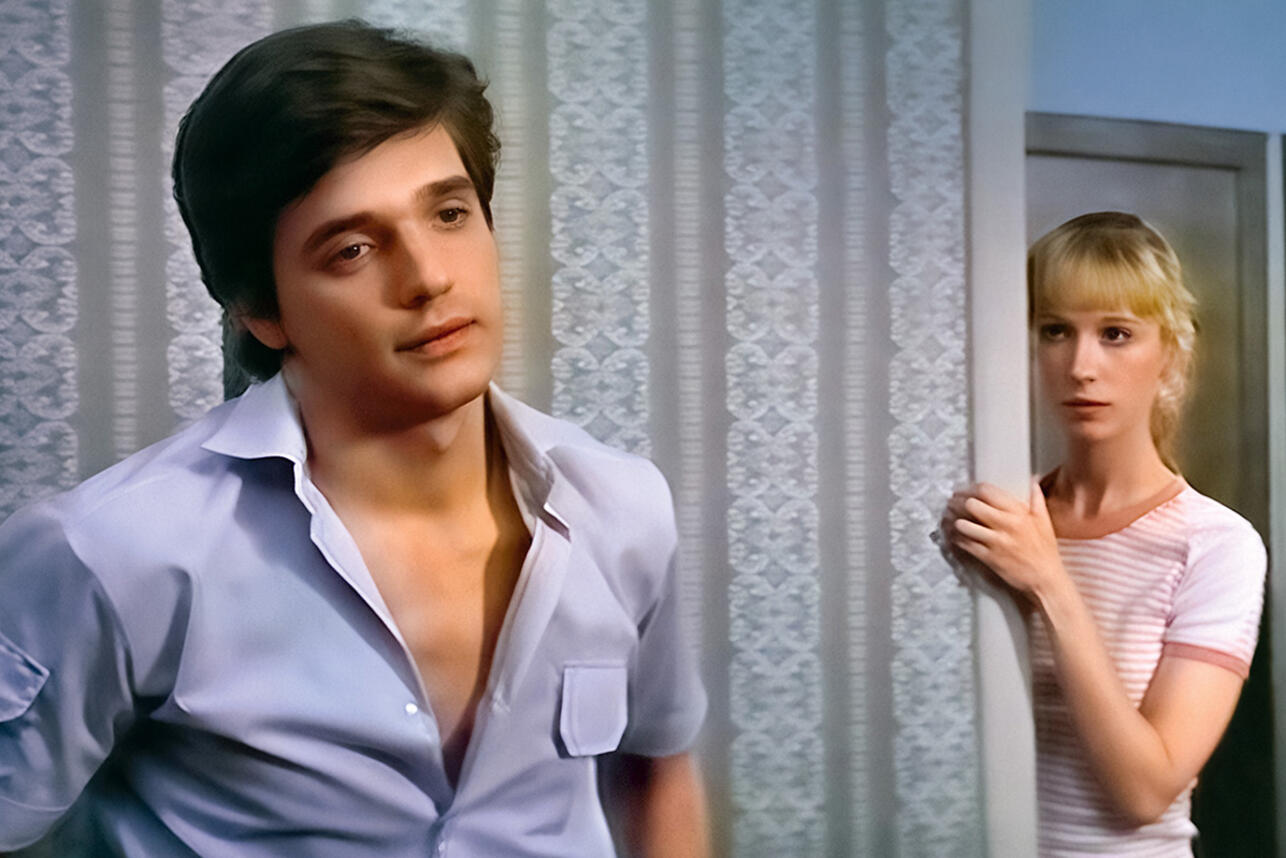

— Нет, не бегал. Все произошло как-то само собой. На третьем курсе в Школу-студию пришел ассистент режиссера, который набирал молодых актеров в фильм «Еще люблю, еще надеюсь». Он пригласил на пробы одного парня с моего курса. Я стоял рядом, и он сказал мне: «Ну и ты приезжай — за компанию». Режиссер Николай Лырчиков сделал со мной очень много проб. А потом сказал: «Когда ты вошел, я почему-то понял, что именно ты и будешь сниматься».

— Ваши впечатления от первых съемок — какие?

— Сплошное счастье, ведь моим партнером был Евгений Александрович Евстигнеев. Он меня очень хорошо знал, потому что на нашем курсе ставил спектакли. Казалось бы, он мэтр, а я еще студент, но на съемочной площадке Евстигнеев относился ко мне как к равному. А через год, когда мы сдали дипломный спектакль и отмечали это в какой-то аудитории Школы-студии, Евгений Александрович про каждого из студентов говорил тост. Когда дошла очередь до меня, он очень тепло рассказал про то, как мы вместе работали...

Евстигнеев был невероятный актер. Помню, снимали сцену, в которой он мирит меня с Левтовой — до этого наши с Мариной персонажи сильно ругались. В конце эпизода герой Евстигнеева выходит из подъезда и садится на лавочку, счастливый и довольный, что помирил людей. Евгений Александрович вышел, сел и вдруг смачно плюнул в сторону — так его героя распирало от радости! Это была чистая импровизация, мгновенная находка Евстигнеева. Ее невозможно предусмотреть в сценарии. И чтобы так сыграть, надо быть гением...

— После окончания вуза в театры показывались?

— Конечно, во многие — надо было как-то зацепиться в Москве. В «Ленкоме» играл сцену из «Зойкиной квартиры», показывал характерного, возрастного персонажа. Видимо, понравился, но меня пригласили на перепоказ — так бывает. А я не догадался, что надо комиссии показать что-то новое, другой отрывок, и повторил «Зойкину квартиру». Мне быстро сказали: «Да, спасибо!» И тут же позвали следующего претендента...

Но зато я попал в «Сатирикон», причем благодаря аккордеону! Костя Райкин, мой педагог в Школе-студии МХАТ, очень хотел меня взять в труппу, но не понимал, как сказать директору театра, что надо выбить место для молодого артиста. И вот на показе он меня вдруг спрашивает: «А ты на баяне, случайно, не играешь?» Отвечаю: «Я на аккордеоне могу». И тут Костя воскликнул: «Так с этого и надо было начинать! Театру очень нужен такой человек». Оказалось, в спектакль «Лица» для сцены свадьбы требовался артист, играющий на баяне или аккордеоне.

— С кумиром вашего детства, Аркадием Райкиным, в «Сатириконе» встречались?

— Конечно... В то время он себя уже плохо чувствовал, у него была куча болячек. Но он держался! Точнее, его держала сцена, именно она давала Райкину энергию, продлевала жизнь. Не раз наблюдал, как Аркадия Исааковича за кулисами под руки вели, он передвигался очень неторопливо. Но когда он делал шаг на освещенное софитами пространство сцены, мгновенно оживал и чуть ли не бежал к микрофону. И его слабый голос начинал звучать громче...

— Долго вы проработали в «Сатириконе»?

— Нет, потому что в конце 80-х начали активно открываться театры-студии, собирались разные команды молодых режиссеров и актеров. И я попал в такую замечательную команду. Наш спектакль Марк Захаров взял в афишу «Ленкома», мы много ездили на гастроли. Очень важной для себя считаю встречу с режиссером Климом (известный петербургский режиссер-экспериментатор Владимир Клименко, предпочитающий псевдоним Клим. — Прим. ред.) — его спектакли тогда шли в подвале на Среднем Каретном. Работать в театре мне было очень интересно, о кино даже не думал, на пробы не ездил. А через несколько лет я... ушел из актерской профессии.

— Почему?

Интересный факт

Фильм «Возвращение», в котором Лавроненко впервые сыграл главную роль, завоевал пять призов Венецианского кинофестиваля, премию Европейской киноакадемии за европейское открытие года, был номинирован на «Золотой глобус» и «Сезар». Картину также удостоили наград российских кинопремий «Золотой орел», «Ника», «Золотой овен».

— Может, устал. К тому же в стране наступили трудные времена, театры жили тяжело, зарплаты у актеров были очень маленькие. А у меня семья, дочка родилась. Пришлось подрабатывать извозом, в магазине. И тут однокурсник, который работал заместителем директора у Дорониной во МХАТе имени Горького, попросил помочь наладить работу буфетов: и актерского, и зрительского. Я попробовал, хотя все эти накладные, закупки продуктов, остатки продуктов были для меня новым делом. У меня получилось, и вскоре одноклассник предложил мне стать управляющим. Кстати, хозяевами этой сети театральных кафе тоже были актеры — Саша Самойленко и Макс Суханов. Потом, когда мы с Самойленко встречались на съемках, он с улыбкой вспоминал: «Надо же, как судьба людей сводит. Ты у меня в кафе был помощником, а теперь мы вместе работаем в кино!» Саня прекрасный человек, я его очень люблю...

— Татьяна Доронина интересовалась работой предприятий общественного питания в ее театре?

— Да нет. Конечно, когда она приезжала в театр, мы ей приносили в кабинет обеды, что-то вкусненькое. Но в детали производства она никак не вникала...

— Не страшно было уйти из профессии, о которой мечтали с детства?

— Когда еще работал в «Сатириконе», часто слышал, как актеры, и среди них мой друг Федька Добронравов, высказывали недовольство. Я им говорил: «Ребята, вот вы бурчите, а ничего не делаете! Не устраивает здесь — уходите, ищите себя в новом месте». А они: «Да куда мы денемся, где мы себя найдем...» Я и сам поначалу рассуждал: «Всю жизнь хотел быть артистом, и вдруг все бросить?!» Но решился и уволился из «Сатирикона», притом что с Костей Райкиным был в замечательных отношениях. И все сложилось: возникли спектакли с отличными режиссерами. (Кстати, Федя Добронравов тоже со временем ушел из «Сатирикона», и у него такой взлет в кино случился!) А потом пошел ресторанный бизнес — и весьма успешно...

На самом деле я ничего не боюсь: моя жизнь столько раз кардинально менялась, я не раз доходил до дна. Конечно, переживал за родных. Но это именно волнение, а не страх, который парализует человека, не дает ему двигаться вперед. Однажды Клим мне сказал: «Бояться нельзя, потому что страх — это остановка». Как же он прав! Даже в русских народных сказках героя предупреждают: «Не оглядывайся назад, а то окаменеешь». Чего бояться, ведь жизнь прекрасна, и рано или поздно то, о чем мечтаете, произойдет! А наша замечательная актерская профессия, театр и кино — это лишь представление о жизни, сама жизнь намного шире. Однажды, когда уже занимался рестораном, одним прекрасным октябрьским утром я проснулся и физически ощутил: страха больше нет, у меня все хорошо! Тогда у меня появилось много денег, я наслаждался свободой, был хозяином своего времени.

И тут меня пригласили на главную роль в фильм «Возвращение». Работать в кино я не планировал. Иногда меня звали на кастинги, но я отказывался. А тут мне позвонили и сказали: «Не хотите ли приехать на беседу с режиссером Андреем Звягинцевым?» Обычно используют слово «кастинг», а тут — «беседа». Это звучало как-то по-другому, и я поехал.

Название фильма «Возвращение» оказалось символическим — я вернулся в актерскую профессию. Кстати, и для режиссера, и для оператора Михаила Кричмана, и для меня, и для ребят, исполнивших роли моих сыновей — Вани Добронравова и Володи Гарина, — это была первая большая работа в кино.

— При этом «Возвращение» получило пять призов Венецианского фестиваля, включая главную награду — «Золотого льва», а еще массу призов других кинофорумов.

— Да, вот так у нас, у дебютантов, все удачно сложилось. Каждый день съемок в «Возвращении» был счастьем. До сих пор вспоминаю то время с удовольствием и с благодарностью...

— А через четыре года за роль в другом фильме Звягинцева — «Изгнание» — вы получили награду Каннского кинофестиваля как лучший актер. Такой награды нет больше ни у одного российского артиста...

— После показа «Изгнания» стало ясно: пресса и зрители высоко оценили фильм. Поэтому мы подумали, что, возможно, ему дадут один из призов. Помню, сидели в кафе неподалеку от набережной Круазетт и гадали — какой? Решили, что, скорее всего, наградят актрису Марию Бонневи, все-таки она своя, европейка. Поэтому на следующий день я спокойно улетел в Москву. Тем более что организаторы сказали: «Езжайте домой. Если надо, мы вас достанем из любой точки Земли». И потом действительно позвонили Звягинцеву: «Вы с продюсером Лесневским должны быть на церемонии награждения...» Мы все подумали, что речь идет о призе для Бонневи. Но в итоге наградили меня.

— Как вы узнали об этом?

— На церемонии присутствовала дистрибьютор «Изгнания» Раиса Фомина. Вдруг она звонит мне в Москву и шепотом говорит: «Константин, скорее всего, награда будет ваша». И быстро кладет трубку. Я подумал: что значит — «скорее всего»?! Как понять?! Разволновался, даже пошел принять душ. А когда вышел из ванной, снова звонит Раиса: «Звягинцев на сцене получает вашу награду». И быстро отключается. Тут сразу начались звонки от друзей, родных, просьбы об интервью.

— Где храните каннскую награду?

— На полке, рядом с другими призами... Вы знаете, «Золотая пальмовая ветвь» для меня стала прежде всего подтверждением, что я правильно иду по жизни. Потому что всегда слышал: «Что ты все время все бросаешь?! Ничего не доводишь до конца!» Еще в детстве меня в этом упрекали. Когда повзрослел, коллеги, друзья говорили: «Почему ты из этого театра ушел, этот проект бросил, зачем делаешь такие паузы в карьере?» А я отвечал: «Да, бросил» — и просто двигался вперед. Кстати, когда получил награду в Каннах, те же самые друзья стали говорить: «Мы в тебе не сомневались! Ты все правильно делал, молодец!»

Я считаю, что самое главное в жизни — не бояться и идти своей дорогой! А награда, даже самая громкая, — это то, что было вчера. Нельзя жить прошлым. Надо делать следующий шаг.

— Как ваши коллеги отреагировали на то, что вы стали лауреатом такого престижного международного кинофестиваля? Свою порцию зависти вы получили?

— Да, было вначале. Когда приезжал на площадку, ощущал на себе особенные взгляды, которые будто говорили: «Ну-ну, давай, каннский лауреат, показывай, что ты можешь». Мне такого подхода не понять. Если бы этой награды не было, я все равно точно так же выкладывался бы на съемочной площадке. Потому что всегда хочу не только сыграть так, чтобы удовлетворить режиссера, но и сделать чуть больше, что-то прибавить.

— После «Ликвидации» и картин Звягинцева ваша фильмография пополнилась и другими интересными работами. Например, вы сыграли генерала Репнина в сериале «Раневская», где главную роль исполнила Мариэтта Цигаль-Полищук…

— Когда увидел Мариэтту в возрастном гриме Раневской (мой персонаж — поздняя любовь Фаины Георгиевны), то я ее не узнал, так она была похожа на героиню и не похожа на себя. А Мариэтта заулыбалась: «А вы помните, мы лет пять назад вместе снимались в одном проекте? У меня там была небольшая роль медсестры». Я ахнул: «Боже мой, это ты!» Мариэтта молодец, я-то знаю, что такое работать в подобном гриме. Конечно, еще труднее передать внутреннее содержание персонажа, причем в период старения. Но такой грим — дополнительная сложность. У Мариэтты все получилось, это выдающаяся актерская работа.

А что касается моей роли, то меня в работе над любым образом всегда заботит одно: я должен убедить самого себя! Вокруг этого только и кручусь. Помню, в одном интервью у меня спросили, о чем я думаю, создавая персонажа. Я сказал: «Да я думаю только о себе!» — «Как, вы о зрителе не думаете?!» Но что значит «думать о зрителе»? Людей, которые смотрят кино, много. И о ком именно я должен думать? Или я должен хотеть всем угодить, всем понравиться? Нет. Если, исполняя роль, я убеждаю прежде всего самого себя, то найдется человек, который мне поверит. Даже если зацеплю всего одного, ради этого уже стоит работать, стараться, искать.

— Где сейчас снимаетесь?

— У меня была большая пауза в кино — года в полтора. Во многом это связано с ковидом, который разрушил много планов, технологических цепочек, договоренностей. Из самых последних ролей могу назвать продолжение сериала «Художник», действие которого происходит в 40-е годы. Мой герой, бывший фронтовик, возвращается в Москву, которую терроризируют банды, разборки блатных. А он завербован абвером и должен собрать вокруг себя фронтовиков, обиженных на советскую власть. И как играть этого агента немецкой разведки, предателя? Ведь прежде всего нужно, чтобы на экране был живой человек с его мыслями, эмоциями. Я начинаю фантазировать, размышлять: может, у него были репрессированы родители? На экране интересен неоднозначный человек, в котором много чего намешано — как в жизни. А оценку, «хороший» герой или «плохой», даст зритель.

В общем, пока в основном читаю сценарии, выбираю. Но зато в последние годы в моей жизни вновь появился театр. Я играю и у Владимира Машкова в Театре Олега Табакова, и в антрепризе — объездил с гастролями много городов.

— В антрепризном спектакле вы играете вместе с дочерью Ксенией...

— Это уже вторая постановка, где рядом со мной на сцене дочь. В последнем классе Ксюша долго размышляла, идти ей в актрисы или нет. У нее же и мама актриса (мы с Лидой и познакомились, когда оба работали в «Сатириконе»). Тогда я сказал Ксюше: «Если очень хочешь этого, тогда помогу чем могу — подготовлю с тобой программу. Но если ты не очень хочешь, тогда не надо. Потому что наша профессия непростая, непредсказуемая». Ксюша ответила: «Я подумаю» А я: «Раз тебе надо подумать, тогда не стоит!» И дочь поступила в МГИМО на факультет международной журналистики. Но через год после получения диплома все-таки пошла на актерский в Школу-студию МХАТ, среди ее великих педагогов была Алла Борисовна Покровская, которую я боготворю. Видимо, от судьбы никуда не деться. Потому что наше с женой общение, наши друзья, да все наши разговоры в семье были связаны с театром. Ксения выросла за кулисами «Сатирикона», ребенком участвовала в капустниках. Помню, как вместе с Дашей Урсуляк, Полиной Райкиной и еще двумя дочками актеров «Сатирикона» она пародировала группу Spice Girls. Было очень смешно...

В спектакле «Наследник» мы с Ксенией играем в компании с Мариной Зудиной, Лешей Бардуковым, Юрой Батуриным, Ваней Оганесяном. Дочь играет руководителя модного агентства. И тут ей очень пригодилось знание испанского, который она изучала в МГИМО, — у нее целый монолог на этом языке.

Интересный факт

В тяжелые 90-е годы Лавроненко пришлось заниматься извозом. Чтобы прокормить семью, будущий народный артист РФ на своих «Жигулях» «бомбил» на улицах Москвы. Вскоре у Константина появились «свои» маршруты, где можно было неплохо зарабатывать. Но «таксовать» актеру было неинтересно, и он был счастлив вернуться в кино.

— Каково это — играть на сцене рядом с близким человеком? Вы абстрагируетесь от того, что Ксения — ваша дочь? Или это невозможно?

— На сцене мы, конечно, коллеги. Но как отец я имею право ей что-то подсказывать, когда идет работа над ролью. Кстати, в такие моменты я и сам заряжаюсь. Ведь когда педагоги преподают, они учат не только студентов, но и самих себя, начинают что-то лучше понимать в профессии...

Мне очень нравится, какой у нас получился спектакль, он и глубокий, и трогательный, и смешной. По этой пьесе снят французский фильм, но у них вышла печальная история, герои постоянно ругаются. Мы тоже выясняем отношения, и весьма бурно, но это выглядит весело. А главное, наша постановка про любовь, каждый герой говорит о ней, и это чувство объединяет всех героев. Когда Марина Зудина заканчивает свой монолог фразой «Я вас всех люблю!» — я думаю: какие это прекрасные слова!

Благодарим за помощь в организации интервью детский кинофестиваль «Алые паруса» в «Артеке»