«После нашей ссоры Плучек снова вызвал меня к себе. Я в тот момент репетировал, так что пришел к нему в костюме Людовика XIV и со шпагой. Захожу в кабинет и встаю в театральную позу у рояля, ожидая, что мне снова устроят взбучку. А Валентин Николаевич хитро посмотрел на меня и сказал: «Старик, неужели мы из-за ста рублей перечеркнем нашу дружбу? Иди, я тебя поцелую!» — рассказывает актер и режиссер Юрий Васильев.

— Юрий Борисович, накануне вашего 70-летия Театр сатиры сделал вам подарок — новую роль.

— Что может быть лучше для артиста! В спектакле «Игроки» я играю Глова-старшего. Постановка молодого режиссера Альберта Хасиева очень интересная. Во-первых, это новое видение классики — при том, что в тексте пьесы не изменено ни слова. К тому же в спектакле очень многое решено через пластику, а меня это всегда привлекает. Наконец, впервые в жизни я столкнулся с Гоголем. Ввелся в спектакль дней за десять до премьеры. Альберт позвонил и попросил: «Юрий Борисович, выручайте: очень прошу сыграть Глова-старшего». Вообще-то я не люблю вводы — когда приходишь в уже готовый спектакль, ну или в почти готовый. Но тут согласился. И вошел в работу, которая мне нравится.

— В Театре cатиры вы служите почти полвека — уникальный случай, редкая преданность одной сцене. Неужели все эти годы у вас все шло гладко, никогда не хотели уйти?

— Пару раз думал об этом. Однажды, когда готовился снимать большой кинопроект. А до этого была другая история. В то время Ольга Александровна Аросева решила показывать спектакль Театра сатиры «Босиком по парку» как антрепризу. Театральные зарплаты небольшие, и подобные выступления на разных площадках стали для актеров неплохим финансовым подспорьем. Когда об этом узнал худрук, вызвал всех «виновников преступления» в кабинет и устроил разгон: «Как вы можете участвовать в халтурах?!» Заслышав шум, в кабинет вбежала жена Плучека Зинаида Павловна: «Успокойтесь! Валя! Юра!» В бешенстве я выскочил из кабинета и написал помощнику худрука заявление об уходе. Только спустился вниз, а меня опять вызывают к Валентину Николаевичу. Вхожу, а он говорит: «Вы не указали причину, по которой уходите из театра». — «Потому что меня ругают из-за того, что я, отдавая все силы театру, решил немного подзаработать! У меня же семья!» И ушел.

На следующий день Плучек снова зовет «на ковер». Я в тот момент репетировал, так что пришел к нему в костюме Людовика XIV и со шпагой. Захожу в кабинет, встаю в театральную позу у рояля, ожидая, что мне снова устроят взбучку. А Валентин Николаевич хитро посмотрел на меня и сказал: «Старик, неужели мы из-за ста рублей перечеркнем нашу дружбу? Иди, я тебя поцелую!»

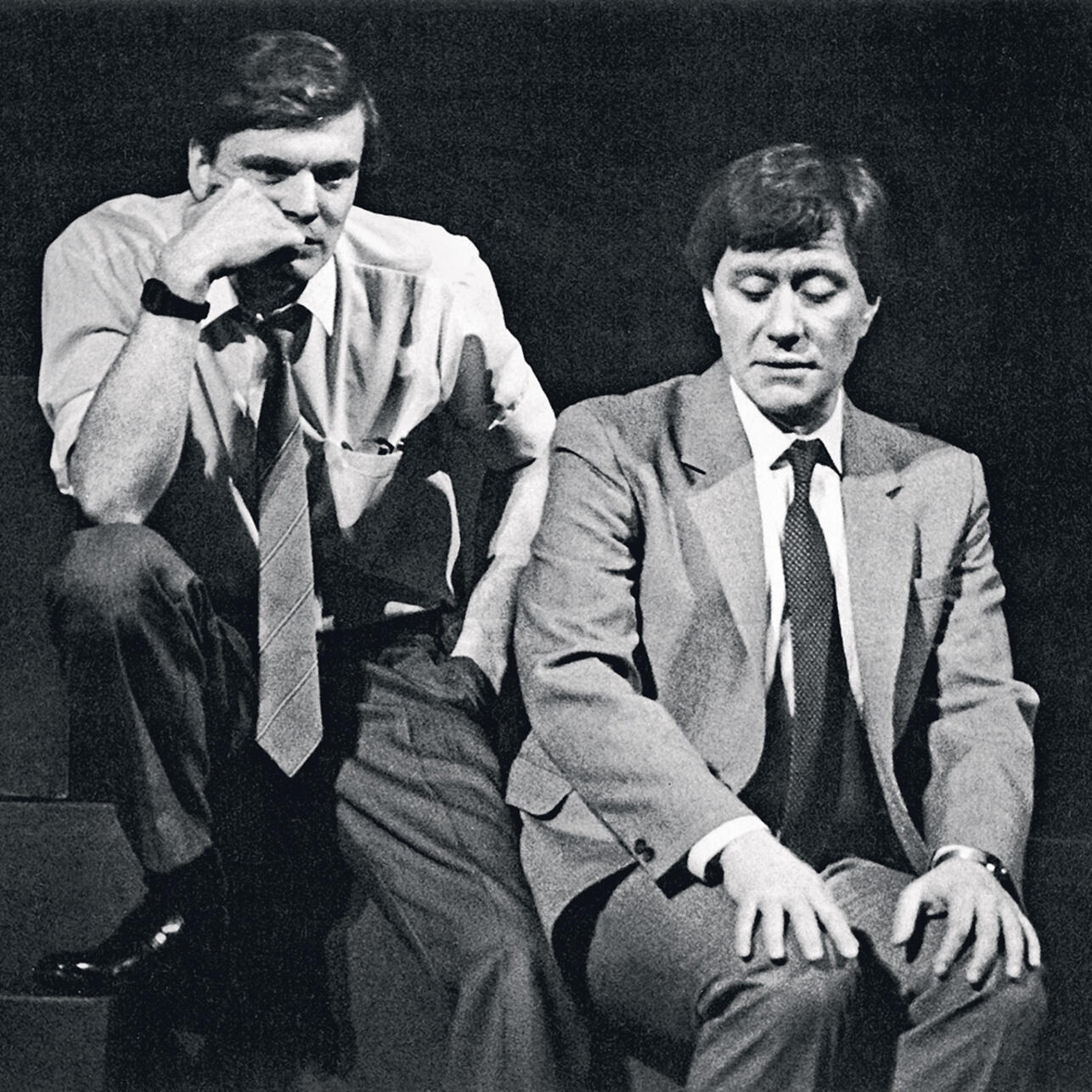

— После Плучека Театр сатиры долго возглавлял Ширвиндт...

— Про Александра Анатольевича могу вспоминать очень долго, прежде всего о его феноменальном чувстве юмора и самоиронии. Расскажу лишь одну историю. В тот момент (мне тогда было 46 лет) указом президента мне присвоили звание народного артиста России. Между официальным сообщением и вручением специального знака проходит какое-то время. И вот Ширвиндт вызвал меня в свой кабинет. Вхожу, а там за большим столом сидят все народные артисты нашей труппы. И Александр Анатольевич жестом приглашает меня присоединиться к ним — мол, добро пожаловать! Чуть позже была репетиция спектакля «Андрюша», посвященного Андрею Миронову, — я там был ведущим. Ширвиндт вызывает на сцену всю труппу и громко объявляет: «Мы с Михал Михалычем (Державиным. — Прим. ред.) недавно были в Кремле, и президент поручил вручить вам этот знак». Протягивает коробочку, а там значок, на котором выгравировано: «Народный артист Юрий Васильев». Эту «реликвию» на заказ где-то на Арбате сделал Державин. А настоящий знак мне вручил через несколько недель министр культуры.

— Одной из самых ярких звезд вашего театра был Андрей Миронов...

— Андрей был не только блестящим артистом, фанатично преданным профессии, но и замечательным человеком. Меня всегда поражало, что при своей всенародной популярности он оставался очень ранимым. А как элегантно он всегда выглядел: носил модную, дорогую одежду. Андрей не копил деньги, а легко их тратил. За границей, когда многие завтракали и ужинали тем, что привезли с собой из Москвы, — экономили валюту, он позволял себе посещать рестораны...

Миронов очень хорошо ко мне относился. Однажды на двух программках написал по автографу — для моей мамы: «От поклонника вашего сына» — и для меня: «Юра, восхищаюсь вашей работоспособностью и увлеченностью. Ваш Андрей Миронов». После его ухода из жизни Плучек предложил мне играть все роли Миронова, но я отказался. И только через десять лет сыграл Мэкки-Ножа в совершенно новой постановке «Трехгрошовой оперы». Сейчас моя гримерка в театре — та, которую в свое время занимал Андрюша. На стенах и мои фото, и его...

— Юрий Борисович, а как вы вообще стали актером?

— Я родился в Новосибирске, в интеллигентной семье, мои родители дружили с музыкантами, писателями, артистами. Папа — карикатурист, оформитель, плакатист — возглавлял местное объединение художников. Во время войны служил картографом в армии Рокоссовского. И как носителя секретной информации его круглосуточно охраняли два автоматчика. А моя красавица мама окончила театральную студию, но предпочла сцене заботу о семье. Наверное, ее актерские гены передались мне. В детстве я постоянно бывал в театре. Смотрел и драматические спектакли, и музыкальные (родители дружили с замдиректора Новосибирского театра оперы и балета). И хотя я много чем увлекался — ходил в музыкальный и танцевальный кружки, читал стихи, занимался фигурным катанием и хоккеем, интерес к театру оказался самым сильным. В девятом классе поступил в студию при ТЮЗе, которой руководила замечательный режиссер и актриса ТЮЗа Кира Павловна Осипова. Она подготовила со мной программу для поступления в театральные училища Москвы. Точнее, моей целью было одно — Щукинское. В старших классах я даже специально летал в Москву на зимние каникулы, чтобы посмотреть дипломные спектакли «Щуки»...

Отправился в столицу с мамой и с портретом моего кумира, актера Жерара Филипа. Эта старая потрескавшаяся фотография — мой талисман, сопровождающий всю жизнь. Сейчас стоит на столике в гримерке.

Интересный факт

Актера раньше путали с его тезкой — Юрием Васильевым, известным по фильмам «Журналист» и «Москва слезам не верит». Кроме того, в Театре сатиры одновременно с ним играли не только Вера Кузьминична Васильева, но и Татьяна Васильева. Актриса Татьяна Окуневская посоветовала Юрию взять фамилию его мамы — Дроздовской. Но он решил остаться «Васильевым из Театра сатиры».

— Поступили с первой попытки?

— Да, хотя в Щукинском училище конкурс был 280 человек на место. К тому же я приболел — внезапно поднялась температура, а на экзамене очередь до меня дошла уже за полночь. Я едва не падал в обморок. Но педагоги во мне что-то разглядели. Самое интересное, что, когда мама позвонила отцу и сообщила о моем поступлении, он вдруг бросил трубку. Мама перезвонила, а он недовольно произнес: «Я так надеялся, что сын вернется в Новосибирск». А потом я узнал, что отец в юности сам занимался в театральном кружке, причем у самого Марка Прудкина... Моим мастером был Юрий Васильевич Катин-Ярцев, а однокурсниками — Женя Симонова, Леня Ярмольник, Рая Этуш, Михаил Семаков, Юрий Воробьев, который до сих пор играет в Театре сатиры.

— Почти все ученики «Щуки» мечтают после окончания училища работать в Вахтанговском театре…

— И я мечтал: эту труппу обожал с детства, с тех пор, когда театр приезжал к нам в Новосибирск на гастроли. Во время учебы, как многие студенты, играл в Вахтанговском — в массовке. А на третьем курсе получил роль, которую указали в программке! В знаменитой постановке «Человек с ружьем» играл «человека в кожаном»: мой герой — вестовой — доставлял в Смольный донесения. Я очень волновался, несколько раз проверял одежду, вызубрил три свои фразы. Особенно переживал за реплику: «Где достать мотоциклет?» Потому что какой-то актер старшего поколения, проходя мимо, сказал мне: «Только не произнеси: «Где достать вертолет?» Но все обошлось, все правильно сказал.

А вот фуражка, которую заранее не примерил, оказалась мне велика. Когда Николай Гриценко спросил меня: «Правите сами?» — имея в виду, вожу ли мотоцикл, я кивнул, и фуражка сползла мне на нос. Ничего не видя, на деревянных ногах дошел до задника, в котором была дверь, и начал открывать ее не в ту сторону! Михаил Ульянов (он играл Ленина), наблюдая, как я беспомощно дергаю ручку, еле сдерживал смех. А во второй сцене я опять-таки от волнения вышел раньше времени. Гриценко, не прерывая сцену, через зубы тихо произнес: «Иди отсюда!»

Когда окончил училище, в Вахтанговский меня не взяли. Евгений Рубенович Симонов, который тогда возглавлял театр, честно сказал, что идет смена поколений и мне долго придется ждать ролей. Как же я тогда расстроился, не могу описать!

— Но вы не остались без театра?

— Да, меня брали сразу шесть столичных трупп. Вначале отправился в Театр на Таганке. Посмотрел весь репертуар, даже получил временное удостоверение. Но потом Любимов вызвал меня в свой знаменитый кабинет: «Вижу, что вы талантливый, но пока не знаю, что вы у меня будете играть». Обратился за советом к Катину-Ярцеву: «Куда идти?» А он: «Это твой путь, решай сам...» Замечательный актер, режиссер и педагог Владимир Шлезингер посоветовал: «Иди в «Сатиру», там много наших, щукинцев». Когда Плучек беседовал с тремя выпускниками «Щуки», которых взял в труппу, в конце разговора он двоих отпустил, а мне сказал, как Мюллер Штирлицу: «А вас я попрошу остаться». Потом встал — за ним висел большой портрет Мейерхольда — и произнес: «Юрий Борисович, я думаю, у вас будет счастливая жизнь в нашем театре».

— И оказался прав!

— Да!.. Кстати, поначалу зрители думали, что я сын Веры Кузьминичны Васильевой. А я действительно был ее сыном — в нескольких спектаклях, в кино, в телепостановках. Вера Кузьминична, в очередной раз развенчивая слухи о нашем родстве, улыбалась: «К сожалению, Юра не мой сын». Но народ все равно хотел верить, что мы одна семья. Помню, еду в театр на прогон юбилейного вечера Васильевой, а таксист подмигивает: «Ну что, к маме на юбилей?» Хотя накануне показывали документальный фильм, в котором я объяснял эту смешную ситуацию... В «Сатире» меня сразу заняли и в массовке, и в шести больших ролях — выходил на сцену почти каждый день! Первой значительной работой стал Голубков в «Беге», а всего за почти полвека сыграл более пятидесяти очень разноплановых ролей...

— Театр cатиры благодаря актерам, участвовавшим в телевизионном «Кабачке «13 стульев», в те годы был невероятно популярен. Но вы упомянули, что могли уйти из театра ради съемок одного кинопроекта. Мечтали быть режиссером?

— Нет, никогда! Просто жизнь так сложилась… Я начал как театральный режиссер: ставил и в «Сатире», и в других труппах. А в 2010 году драматург Виктор Добросоцкий показал мне пьесу «Продавец игрушек» и уговорил открыть свой театр. Я поставил по ней спектакль, который оказался очень успешным. Вскоре Добросоцкий предложил сделать по этой истории кино. В нем снялись некоторые актеры, занятые в спектакле, — Агния Дитковските, Таня Лютаева, Андрюша Барило...

Когда первый раз встретился со съемочной группой — а там все молодые ребята, — на меня смотрели со снисходительным любопытством: «Ну ты же театральный артист, что можешь нам, людям кино, сказать?» Но я был готов — до этого прочитал книгу Митты «Кино между адом и раем». Там Александр Наумович пишет, что кино снимать очень легко: актерам нужно объяснить, что играть, оператору — куда поставить камеру. А режиссеру остается ходить по площадке и улыбаться! Это все, что я вынес из книги, и именно так и поступал. (Смеется.)

На самом деле все было непросто. Первый съемочный день, Подмосковье, дикий холод, группа курит и ждет от меня команды. Я подошел к ребятам и попросил сигарету, хотя до 57 лет вообще не курил! Просто от волнения мне надо было что-то сделать. Но потом справился с нервами. Любопытно, что на протяжении съемочного периода рядом с площадкой всегда оказывалась церковь — не только в Москве, но и в Париже. Я воспринимал это как очень хороший знак, благословение.

— А как в вашем фильме появился Пьер Ришар?

— Просто случай, везение, подарок судьбы... Я сразу хотел, чтобы французского шоколадного короля играл француз. Перебирал в голове фильмы и вспомнил «Игрушку», в которой снялся Ришар. Сказал Добросоцкому: «Хорошо бы пригласить Пьера...» Но не знал, реально ли это. А Виктору удалось выйти на Ришара, показать ему сценарий. И тот согласился: «Доброе кино, я буду сниматься, вот мои свободные дни».

Но потом начались проблемы. Ришар сообщил, что у него изменилось расписание и мы должны снимать его раньше. А я как раз на Новый год улетел из Москвы — хотел отдохнуть в Праге, а потом в Берлине. Бросаю все и из Праги прилетаю в Париж. Сначала надо было провести кастинг на невесту главного героя. Смотрю одну, вторую, пятую актрису и понимаю, что представления французов о женской красоте и молодости сильно отличаются от наших! Мне показывают дам под сорок и далеко не красавиц. Я в шоке. Но тут наконец появляется молодая актриса, которая абсолютно совпала с моим представлением о роли.

Следующей проблемой стала одежда для Ришара. Мы должны были показать ему костюм, который подобрала наша художница, накануне съемки. Я подарил Пьеру бутылку русской водки, сказал, что родом из Сибири. А он отвечает: «О, люблю Сибирь! Я вообще много поездил по России». И дарит мне в ответ бутылку своего вина. Потом начинает примерять костюм, а он ему мал — рукава сантиметров на десять короче, чем надо. Костюмеры фильма нашли размеры Ришара в интернете, но информация оказалась неверной. Художница по костюмам предлагает: «Давайте завтра с утра заедем в «Галери Лафайет» и купим подходящую одежду». Ришар говорит: «Нет, мы не успеем — я в восемь утра должен быть на площадке. Я привезу на съемки свой костюм». Кстати, во Франции рабочий день актера отсчитывается не с момента появления на площадке, а с момента выхода из дома, время на дорогу тоже учитывается. Так вот, мы прощаемся, выходим из театра, и тут он надевает шлем и садится на скутер. А на следующий день на съемку он приехал на микромашинке «Смарт». И обедал вместе со всей группой. В артисте такого масштаба не было никакой звездности!

— На этом проблемы закончились?

— Если бы! Я выстраиваю первый кадр и жду Ришара. Вдруг подходит переводчица: «Месье Ришар просит вас подойти к нему». Спускаюсь в гримерку, которую Пьер делил с российским актером. Ришар говорит: «Юрий, я не могу сниматься — у меня не тот текст». И я вижу, что у Пьера в руках первый вариант сценария, в котором у него есть диалог с героиней Лютаевой. Но Ришар сместил сроки, а Татьяна в это время отдыхала где-то на Бали и не могла прилететь. Понимаю, что бессмысленно сейчас все это ему рассказывать, разбираться, кто виноват. Просто опускаюсь перед ним на колени и говорю: «Месье Ришар, давайте импровизировать!» Но в западном кино, в отличие от нашего, актер не может изменить ни слова в тексте. За сценарии дорого платят и переделывать их не разрешают. Стоя на коленях, продолжаю: «Пьер, это не текст Достоевского или Чехова, и я со сценаристом договорюсь...» Он обалдел. Но после моего страстного монолога сказал: «Хорошо, давайте снимать».

Мне кажется, Ришар так проникся к нашему фильму, потому что обычно ему предлагали роли экзальтированных чудаков, а мне хотелось, чтобы он существовал в другой, более спокойной манере. Он мне даже сказал: «Я всегда играл идеалистов, а здесь мой герой материалист». Ришар настолько великий мастер, что может играть одними глазами. Была такая сцена: его герой читает газету, потом глядит на свою дочь, наследницу шоколадной империи, переводит взгляд на ее жениха — простого парня, продавца игрушек — и опускает глаза. И в одном этом взгляде была целая история!

Интересный факт

В фойе Театра сатиры в свое время по предложению Александра Ширвиндта повесили необычные портреты артистов — неформальные и с оригинальными подписями. На фото Васильева указано «Юрасик». Так Юрия Борисовича звала его партнерша по сцене Ольга Аросева, с которой он играл во многих спектаклях.

— В вашей второй режиссерской работе тоже играет непривычный для российского кино человек — Дима Билан...

— Когда готовился снимать масштабную историческую драму «Герой», на роль поручика Долматова в числе прочих рассматривал и известных актеров. Например, вел переговоры с Данилой Козловским, мама которого моя однокурсница. Но все-таки я хотел «свежее» лицо. Снова помог случай: дочь одного из продюсеров оказалась фанаткой Билана. Мне предложили посмотреть его клипы. В одном Дима едет в машине и у него очень мужественное лицо и потрясающие глаза. Когда же начали снимать, я убедился, что шоу-бизнес научил Билана не просто работать, а вкалывать. Снимали сцену вызова на дуэль, где герой вскакивает на коня. Каскадер почему-то запорол три дубля, и Билан предложил: «Давайте я сам это сделаю». А потом выяснилось: прадед Димы служил в кавалерийской сотне — охране Николая Второго, обучал детей императора верховой езде. Дима по-настоящему проникся этим ощущением. Снимали эпизод, когда поручик идет в атаку. Вдруг Дима с лошади соскочил, отвернулся и заплакал. Подхожу: «Тебя что-то испугало?» А он: «Нет... Я почувствовал, что во мне как будто прадед ожил». Оказывается, накануне дядя прислал Диме сведения о прадеде. Фильм и меня заставил окунуться в историю нашего рода, которую я до этого не знал.

— Кем были ваши предки?

— Дедушка со стороны мамы — латыш, приехал в Сибирь, чтобы учить местное население сыромаслоделанию. Поэтому я без сыра дня не могу прожить. До сих пор помню, как дедушка делал для меня по утрам «поезд» из кусочков сыра — выкладывал их длинной полосочкой. А деда с папиной стороны я не застал. Он был крупный юрист, после революции бежал с войсками Колчака, а потом вернулся в Советскую Россию. «Героя» я во многом решил снимать, чтобы молодежь под влиянием фильма захотела узнать свои корни и чтобы показать, насколько страшной может быть гражданская война. Меня обвиняли, что я «возвысил белых». Но я снимал не про политику, а про жизнь семьи на фоне грандиозных исторических событий. Сама идея картины родилась после одной случайной встречи в Париже. Я показывал в Русском доме фильм «Продавец игрушек». Ко мне подошла пожилая дама: «Я — Маркова». Поблагодарила за картину. А потом говорит: «На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа много могил мужчин, на которых указаны русские фамилии, но без даты смерти. Эти люди погибли в России, но где похоронены, никто не знает — памятники поставлены, просто чтобы их не забыли...» Мы поговорили и попрощались. И только потом я узнал, что это внучка генерала Маркова, одного из участников Ледяного похода Добровольческой армии в 1918 году. Та встреча была первым импульсом. А потом мы с Олей Погодиной-Кузминой придумали много вариантов сценария.

— Где шли съемки?

— В основном в Литве. Я сразу предупредил Ширвиндта, что мне предстоит очень долгая работа над фильмом — года на два. И добавил: «Наверное, мне надо уходить из театра». Но Александр Анатольевич сказал: «С ума сошел?! Какое увольнение? Поставим твои спектакли блоками, и ты на них будешь прилетать».

Мы снимали в музее-усадьбе Тышкевичей. В первый день сотрудники ходили за нами по пятам, пугали: «Туда не наступать, здесь не стоять». Оператору Рамунасу Грейчюсу мешала маленькая ветка, он начал ее отпиливать. К нему подбегает Света Иванова: «Ты зачем дерево портишь?» Он улыбается: «Светочка, я в своей жизни столько посадил деревьев, что эта веточка меня простит». А вечером я пригласил директора музея в ресторан, и после этого нам уже все можно было.

Кстати, Света потрясла всех в сцене, когда ей надо было долго бежать вверх по лестнице — снимали одним кадром. Света выдержала 27 или 28 дублей! Когда же я сказал, что все снято, она рухнула на пол и попросила бокал вина. Меня вообще поразило отношение ко мне, начинающему режиссеру, известных артистов. Я снимал лишь второй фильм, но видел только огромное уважение и желание работать. Саша Балуев даже приходил на сцены, в которых не участвовал. Например, смотрел, как снимается грандиозная сцена Ледяного похода. В тот год снег выпал поздно, мы перенесли съемки. Но все равно пришлось использовать искусственный снег. Специалист по спецэффектам показал мне 50 баночек с чем-то белым: «Какой снег выбираем? Как крупа, как перья, как мука?» Говорю: «Какой дешевле». Потому что его закупали в Англии.

— Музыку к фильму написал Эдуард Артемьев...

— Когда приехал к нему в гости, выяснилась потрясающая вещь: он, как и я, из Новосибирска, причем мы появились на свет в одном роддоме и у обоих день рождения 30 ноября! Кстати, Эдуард Николаевич отказал Сергею Урсуляку, который звал его в «Тихий Дон» в это же время... Мне очень приятно, что вышел диск с музыкой из нашего фильма, что за нее Артемьев получил премию «Ника». И что на последнем концерте Эдуарда Николаевича, который состоялся совсем незадолго до его смерти, прозвучал романс из «Героя» — пел Билан. Кстати, когда в студии на записи музыки к фильму Артемьев меня спросил: «Ну как вам?» — я сказал: «Хотелось бы, чтобы вот здесь рояль зазвучал чуть ярче». На меня продюсеры шикают: «Ты кому советы даешь?» А жена Артемьева Изольда улыбнулась: «Юра, не волнуйтесь. Он любит, когда режиссер что-то понимает в музыке, высказывает свое мнение».

— Были периоды, когда вы не так много снимались. Почему?

— После окончания училища быстро снялся сразу в нескольких заметных фильмах: «Портрет с дождем», «Соловей», «4:0 в пользу Танечки» и «Среди тысячи дорог», где я был партнером Олега Ефремова. Но совмещать съемки и театр, когда у тебя по 32 спектакля в месяц, невозможно. Пришлось выбирать. И я предпочел сцену. А в кино как: ты раз отказался от проб, два, три, и о тебе начинают говорить: «Да он вечно в театре занят». И перестают звонить. А потом советское кино вообще закончилось. Но затем потихоньку кино в мою жизнь вернулось. Снова стал сниматься — например, в фильме «Козленок в молоке» по сценарию Юры Полякова. Затем начались сериалы. Самый любимый — «20 лет без любви», где сыграл мрачного алкоголика Павла. После его показа по ТВ торговцы на рынках здоровались со мной так: «О, Паша пришел!» И угощали яблоками или капустой...

— О несыгранных ролях жалеете?

— Гайдай приглашал на Хлестакова в «Инкогнито из Петербурга». Сейчас актеры часто обходятся самопробами, записанными на телефон. А тогда все были в гриме и в костюмах, начиная с Городничего — Анатолия Папанова. Гайдай меня не взял, хотя потом говорил, что был не прав. А я не жалею о Хлестакове, потому что, на мой взгляд, фильм не получился. У Евгения Евтушенко пробовался в «Детский сад». Кастинг был странный. Мой герой должен был разговаривать с ребенком, но вместо малыша передо мной сидел сам Евтушенко. Сразу почувствовал, что это — не мое. Потом узнал, что на роль пробовались чуть ли не 50 актеров. Например, Караченцов. А мы с Николаем ну совсем разные! Лишь о несыгранной роли Пашки-Америки в «Трактире на Пятницкой» вспоминаю с сожалением.

— Сейчас снимаетесь?

— У меня до сих пор нет киноагента. Присылают хороший сценарий — снимаюсь... Настоящую популярность мне принесло не кино, а телевидение, программа про животных «Сами с усами». На сцене или в кино можно сыграть Гамлета, и тебя никто не заметит. На ТВ ничего особо не делаешь, зачитываешь тексты с суфлера — тебя все знают. На гастролях театра в Прокопьевске нас поселили в санатории для шахтеров. Там был всего один номер с душем. Администратор видит меня и улыбается: «Номер с душем — ему, который «Сами с усами». И потом весь театр по очереди приходил ко мне мыться. На следующий день в гостиницу пришли дети — подарили поделки. А когда мы уезжали, официантки закрыли входную дверь: «Пока Васильев не поест, театр не выпустим». Вот она, сила телевидения.

— Вы почти 50 лет работаете в кино и театре. В какие-то критические ситуации на работе попадали?

— По счастью, серьезных травм не получал. Но много раз выходил на сцену больным. В Риге прямо на спектакле начался приступ аппендицита. А я с детства боялся умереть именно от этой болезни. У театра дежурила «скорая», за кулисами мне делали уколы. После спектакля повезли в больницу, оставили в предоперационной палате. Утром приходит хирург: «Вы вчера играли потрясающе — я был на спектакле». Стал меня осматривать, и тут выяснилось, что приступ... прошел. Так всегда: на сцене откуда-то появляются дополнительные силы!

Но история с аппендицитом не закончилась. Через несколько лет 31 декабря играю спектакль и чувствую — сильно знобит. В итоге меня доставили в Боткинскую. На каталке завозят в лифт, Галчонок — жена — на меня смотрит, плачет, а санитар у нее спрашивает: «Что для вашего мужа исполнить?» Галя восприняла его вопрос всерьез: «Юра любит Первый концерт Чайковского». И он как запоет во весь голос — правда, похоронный марш (видимо, это было первое, что пришло ему в голову из классической музыки). И тут двери лифта закрылись...

— Быстро вернулись к работе?

— На пятый день с трубкой в животе уже поехал на съемки — в кадре был в пальто... Через несколько лет попал в больницу с подозрением на инфаркт. Мной занимался знаменитый профессор Голиков, который оказался театралом. Жена просила персонал: «Только не выпускайте Юру из больницы. Пусть он отдохнет...» А на следующий день, когда я немного оклемался, приехали Ширвиндт и директор театра Агаев. И уговорили врачей, чтобы «скорая» привозила и увозила меня в театр на спектакли.

— И как вы себя чувствовали?

— На сцене — отлично! Потому что она актера реально лечит. Пусть потом у тебя нет сил, но на сцене тебе хорошо! И я благодарен Богу, что сейчас, когда мне 70 лет, могу еще выходить на подмостки, петь, танцевать, играть любимые роли для любимой публики — ради нее и работаю.