В этом году исполняется 155 лет со дня рождения великого писателя. Казалось бы, в его биографии все давно изучено, но до сих пор исследователи находят редкие факты. Особенно о натуре и характере Бунина, который не уставал удивлять современников. Одним казался спокойным, высокомерным, отстраненным... Другие утверждали, что он горяч как вулкан и способен на все. Может, правда, ведь вечной мечтой Ивана Алексеевича было путешествовать по свету, не имея ни дома, ни имущества.

«Лучшего времени, чем теперь, у вас не будет», — предсказал Толстой.

Если вы любите произведения Ивана Бунина и интересуетесь истоками его творчества, обязательно побывайте на Орловщине, в местах, куда четырехлетним ребенком родители привезли его в имение и где прошли детские годы. Абсолютно чеховские, как бы теперь сказали, места: русская природа, усадебный дух, заброшенные дома в стиле Тургенева... Вот где напитался Бунин этой любовью к России. А о том, что он станет одним из самых выдающихся писателей ХХ века, казалось бы, ничто не говорило. Гимназию он бросил, учился там неохотно. Но, как позже выяснилось, причиной этому было то, что мальчик не вписывался ни в какую «систему». Дома же занимался охотно. Еще в дошкольном возрасте с домашним учителем начал изучать латынь и английский, мог читать Байрона! После гимназии, где он проучился около пяти лет, под руководством старшего брата продолжил свое образование и рано начал писать. Уже в 1889 году «Орловский вестник» стал печатать его рассказы, литературно-критические статьи и, конечно же, стихи. Мало кто знает, но в молодости Бунин считал себя больше поэтом и надеялся, что читательский успех ему принесут именно стихи.

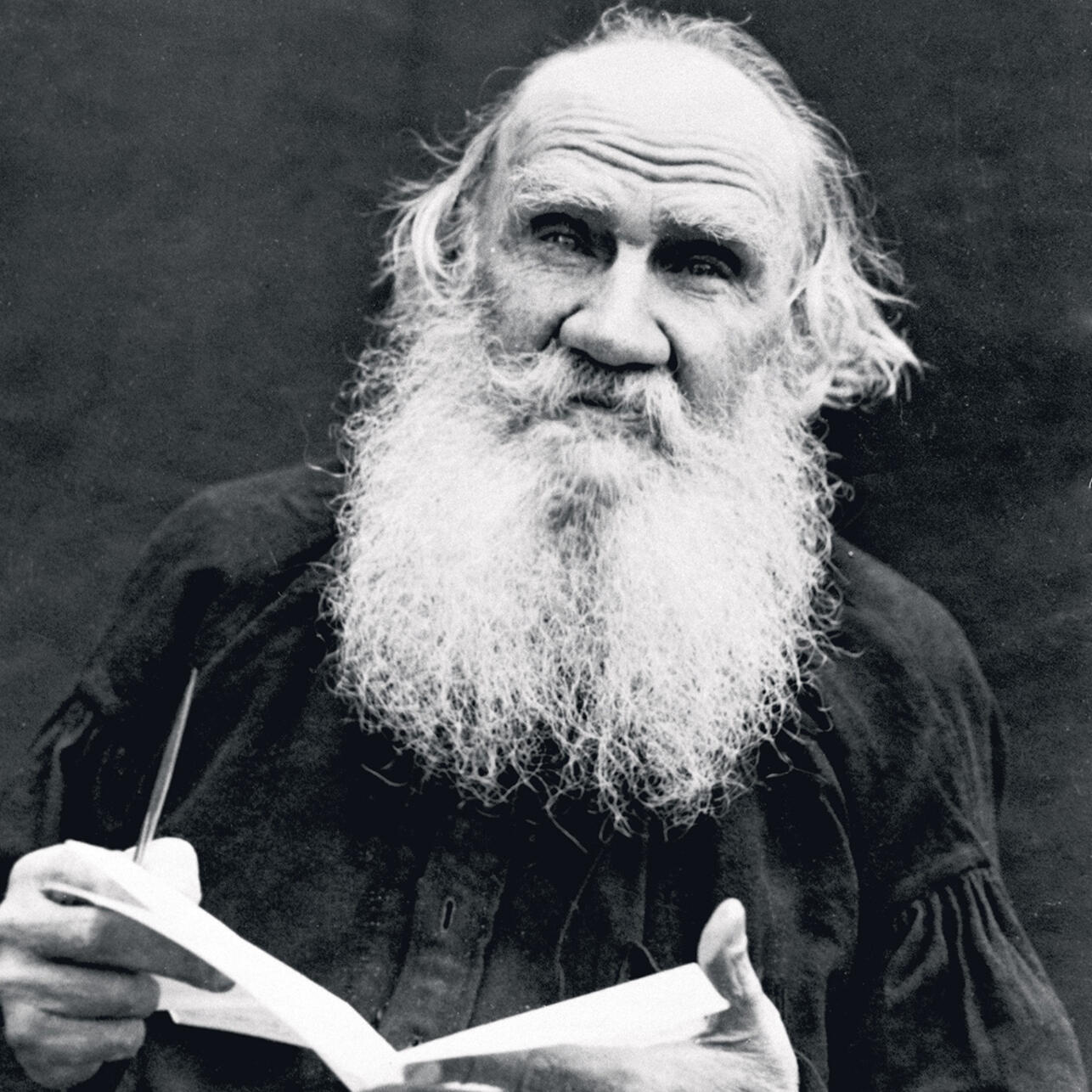

Возможно, что к прозе он стал тяготеть благодаря мощному влиянию Льва Николаевича Толстого, которым молодой Бунин зачитывался. В те годы образовалась огромная армия «толстовцев», которые подражали его образу жизни. Нравственное самосовершенствование, простой быт, отказ от мяса и алкоголя, от военной службы, приверженность земледельческому труду... Такого рода принципы, изложенные в статьях писателя, повлияли на сотни людей, которые организовывали общины не только в России, но и за рубежом и старались жить по «заветам» Толстого, иногда доводя его идеи до абсурда. Интеллигентный юноша из хорошей семьи, бросивший университет и уехавший в деревню, чтобы «трудиться», — не редкость для того времени. Возможно, что к этому пришел бы и Иван Алексеевич, если бы не встретился с писателем вживую. Принять его Толстой согласился, скорее всего, как сына своего армейского товарища. «Я чуть не с детства жил в восхищении им... В отрочестве чувства к Толстому были у меня уже непростые. Отец говорил: «Я его немного знал. Во время севастопольской кампании встречал, играл с ним в карты в осажденном Севастополе. И, помню, я на него смотрел с восторженным удивлением: живого Толстого видел!» — писал в воспоминаниях Бунин.

В июне 1890 года 19-летний Бунин отправил в Ясную Поляну первое письмо, высказывая свое восхищение. Потом Бунин неоднократно писал Толстому, предлагал деньги на помощь голодающим. Встретиться же со своим кумиром ему удалось лишь в январе 1894 года. Ивана Алексеевича поразил будничный, спокойный настрой писателя и то, что он ему сказал. «Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни... Садитесь, расскажите о себе. Холосты? Женаты?.. Не ждите много от жизни, лучшего времени, чем теперь, у вас не будет. Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими...» Кстати, многих восторженных поклонников писателя, когда они наконец получали возможность побывать в его доме, потрясал его разумный подход к жизни. А к тем, кто создает общины и рьяно следует философско-религиозному учению, Лев Николаевич и вовсе относился с долей иронии. Бунину же он, по сути, посоветовал не витать в облаках, а жить той жизнью, которая у него есть.

Наверное, совет последовал вовремя, ведь как раз в эти годы Бунин искал себя в литературе. Он делал переводы знаменитых поэтов — Петрарки, Байрона, Мицкевича, Саади. И, как многие признавали, очень талантливо. Но самой большой мечтой было издавать собственные стихи. В 1898 году в Москве выходит поэтический сборник Ивана Алексеевича «Под открытым небом», тепло встреченный литературными критиками и читателями. Сборник «Листопад», вышедший в 1904 году, по мнению критиков, был удачным, Бунина стали называть «поэтом русского пейзажа». Петербургская академия наук наградила Ивана Бунина Пушкинской премией. А незадолго до революции Бунин заявляет о себе как зрелый мастер прозы. В 1912 году появляются «Суходол», «Хорошая жизнь», «Князь во князьях», позже — «Грамматика любви», «Господин из Сан-Франциско», «Сны Чанга», «Легкое дыхание», «Лапти». Все, что прославило Ивана Алексеевича и благодаря чему у него появился свой читатель. Была еще одна творческая дружба, которая повлияла на него, — с Антоном Павловичем Чеховым.

Ссора с Чеховым, которой не было?

В отличие от Льва Николаевича Толстого, которого Бунин видел считаные разы, в семье Чехова он был «своим человеком». Дружил не только с самим писателем, но и с его сестрой Марией, иногда же сам Чехов говорил о нем как о своем младшем брате. Он переживал за творческие успехи друга как за свои. Расцвет их дружбы пришелся на время, когда Чехов уже обосновался в Ялте, и каждое лето Бунин специально приезжал сюда. Ни одна поездка Чехова в Москву не обходилась без того, чтобы увидеться, поужинать, поделиться литературными новостями. Именно Чехов предсказал, что Бунин непременно станет «большим писателем», нередко первым читал новые рассказы, выносил о них свое мнение.

«У меня ни с кем из писателей не было таких отношений, как с Чеховым. За все время ни разу ни малейшей неприязни», — писал Бунин в ранних воспоминаниях. К сожалению, позже они дополнились свидетельствами многих современников о ссоре двух писателей.

Считается, что дело было так. Незадолго до ухода Чехова из жизни Иван Алексеевич написал ему длинное письмо, поделившись своими переживаниями. Он проходил душевный кризис, искал себя. В порыве отчаяния он подробно описал свое состояние. Чехов, казалось, должен был поддержать друга, однако тот отправил ему лишь короткую телеграмму со словами: «А Вы, батенька Иван Алексеевич, поменьше водки пейте». Кстати, многие письма друзей зафиксированы и находятся в литературных архивах, но этого никто никогда не видел. Некоторые исследователи считают, что его и не было. Во всяком случае, несмотря на устойчивый слух об их ссоре, сам Бунин ничего не написал об этом. «Последнее письмо я получил от него из-за границы, в середине июня 1904 года, живя в деревне, — вспоминал Иван Алексеевич. — Он писал, что чувствует себя недурно, заказал себе белый костюм, огорчается только за Японию, «чудесную страну», которую, конечно, разобьет и раздавит Россия. Четвертого июля я поехал верхом в село на почту, взял там газеты, письма и завернул в кузницу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, — и вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу...

Смерть его ускорила простуда. Перед отъездом из Москвы за границу он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике с Сергеенко и бежал от него, от его навязчивости, болтливости... Это тот самый Сергеенко, который много лет надоедал Толстому».

«Хочу домой!» — написал Бунин в письме в Советскую Россию

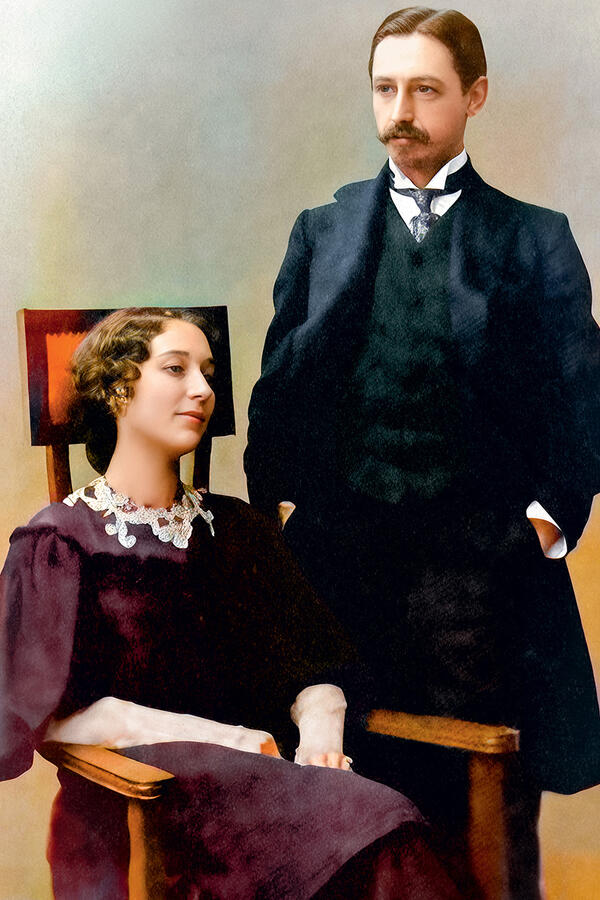

Еще один устойчивый миф о Бунине — что он эмигрировал сознательно и навсегда. С одной стороны, это так: писатель вдумчиво выбирал страну, куда уехать, и заранее думал о том, как он будет зарабатывать. С другой — он надеялся на возвращение. Во всяком случае, первый их с будущей супругой отъезд в Одессу предпринимался «до лучших времен». С 1918 по 1920 год Бунин живет здесь как на пороховой бочке. Сначала город занимали австро-венгерские войска, затем его взяла Добровольческая армия, а позже Красная армия установила советскую власть. И при любой власти, как и многих, писателя не покидали безденежье и бытовая неустроенность. Не было денег, не хватало пропитания, зимой нечем было отапливать жилье... Вместе с будущей второй супругой Верой Муромцевой писатель стал готовиться к отъезду, все еще бесконечно сомневаясь, нужно ли это делать. Наверное, в отличие от многих русских, Бунины четко осознавали, что за границей они никому не нужны. Но и оставаться теперь было нельзя, так как в последние годы писатель часто публиковался в антибольшевистских газетах — с новой властью он бы не примирился никогда. Рассматривали Сербию, но в итоге решили, что там будет совсем уж тоскливо. Выбрали Париж. Друзья помогли с визой, прислали деньги, Бунин даже получил международное журналистское удостоверение. В общем, все было предусмотрено, кроме той русской тоски, которая на чужбине охватила многих. Особенно после Гражданской войны, когда стало ясно, что уехали они не временно, а навсегда.

По прибытии в Париж Бунин долго ничего не писал, но много работал со знаменитыми дневниками, где осуждал большевистскую власть (русский читатель увидел их только в 90-е). В апреле 1922 года Буниных, Мережковских и Куприна пригласил на ужин миллионер Розенталь, и встреча эта буквально спасла поиздержавшегося Ивана Алексеевича. Благодаря финансовой поддержке мецената они смогли снять домик в тихом провинциальном городке Амбуазе, стоящем на берегу Луары. Для сокращения расходов объединились с Мережковскими. В то же время Бунин наконец обвенчался со своей верной подругой, оформив развод с первой супругой. С тех пор жизнь стала налаживаться. Бунины стали каждое лето снимать дачу в Грассе, Иван Алексеевич снова начал писать. Но все эти годы Бунин мечтал вернуться в Россию. Нельзя сказать, чтобы он предпринимал какие-то попытки к этому. Тем более что советская пропаганда вычеркнула его имя из русской классики. Вот какую заметку отвели ему в Большой советской энциклопедии, изданной в конце 1920-х годов. «Антисоветчик, белогвардеец, отщепенец, ренегат, проникнутый бешеной, болезненной ненавистью к Советской власти, пролетариату и крестьянству, злобно и яростно нападающий на Советскую Россию».

Забегая вперед, скажем, что много позже Бунин все-таки вошел в списки писателей, которых подумывали вернуть в Россию. Времена изменились. Советское государство окрепло. Необходимо было показать Западу, что здесь так хорошо, что даже эмигранты возвращаются. По этой причине уговорили в 1937 году вернуться Куприна. Но вот о Бунине вопрос был поставлен не вовремя, письмо Алексея Толстого — писателя, который сам вернулся из эмиграции и много способствовал возвращению других, — было написано в июне 1941 года. «Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей, — мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на Родину? Если это невозможно, то не могло бы Советское правительство оказать ему материальную помощь? C глубоким уважением и любовью, Алексей Толстой». Возможно, что письмо и нашло бы отклик, но через несколько дней началась война.

Письмо это со стороны Толстого было не случайным. Он старался помочь писателю, находившемуся в отчаянном положении. Когда-то, в 30-е, когда Толстой приезжал в Париж, Бунин гордо отказался даже от мысли вернуться, не верил ничему, понимал, что его в СССР и издавать не будут, и работы он себе не найдет. Но в 1941 году, когда Франция уже год находилась под оккупацией немцев, он отправляет Толстому письмо. «Алексей Николаевич, я в таком ужасном положении, в каком еще никогда не был, — стал совершенно нищ (не по своей вине) и погибаю с голоду вместе с больной Верой Николаевной. У вас издавали немало моих книг — помоги, пожалуйста: может быть, ваши государственные и прочие издательства, издававшие меня, заплатят мне за мои книги что-нибудь? При всей разности наших политических воззрений я все-таки всегда был беспристрастен в оценке современных русских писателей — отнеситесь и вы ко мне в этом смысле беспристрастно, человечно». Такое же отчаянное письмо он написал и писателю Николаю Телешову, который в то время ничем ему помочь не смог.

Именно в письме Телешову Иван Алексеевич обронил фразу «Хочу домой», и в послевоенное время, когда нашлось время подумать о культуре, возник вопрос о возвращении на родину и Бунина. В 1945 году ему наконец ответил Николай Телешов: «Наша Родина, как тебе известно, вышла блестяще из труднейших условий войны и всяких потрясений. У нас все прочно и благополучно. Когда вернулись к нам Алексей Толстой и Куприн, они чувствовали себя здесь вполне счастливыми. Шаляпина и Рахманинова у нас чтут и всячески их чествуют. Таково отношение у нас к крупным русским талантам». В 1946 году встречаться с Буниным в Париж поехал Константин Симонов. Но к тому времени Иван Алексеевич уже был далек от паники. Он и в 1941-м, в сущности, просто просил финансовой помощи и не заявлял четкого намерения вернуться домой... А теперь ему было что сказать. Он нарочно стал расспрашивать Симонова о судьбе репрессированных писателей, которых уже давно не было в живых. «Не могу знать», — отвечал Симонов.

Домой он вернулся с мнением, что Бунин для возвращения на родину человек очень неподходящий, желчный, со многим не примирившийся. Так и было. «У меня создалось ощущение, что холодный разум подсказывает ему: не надо ехать, а чувства нет-нет и дают о себе знать и требуют этой поездки, зовут к более решительному сближению с Родиной». Симонов, талантливый, прозорливый, возможно, схватил суть того, что чувствовал Иван Алексеевич и в чем сам себе не отдавал отчета... После постановления 1946 года, наложившего запрет на Ахматову и Зощенко, Симонов написал: «Когда я это прочел, я понял, что с Буниным дело кончено, что теперь он не поедет. Если об наотрез отказавшейся уехать в эмиграцию Ахматовой говорят и пишут такое, то что же будут говорить о нем, проведшем столько лет в эмиграции...» Так что, как свидетельствовали немногочисленные друзья Бунина в Советской России, домой он действительно хотел. Но это «домой» скорее касалось дореволюционной России. Реальность он не принимал и не мог принять.

В 1926 году в жизни Буниных произошло важное событие. В Грассе Иван Алексеевич встретил женщину, которая перевернула его жизнь. Галина Кузнецова, молодая поэтесса, вскоре стала ученицей, музой и возлюбленной писателя. Уйдя от мужа, Кузнецова поселилась у Буниных, который объяснил жене, что она имеет статус ученицы. Этот любовный треугольник существовал в течение шести лет. Первый год Бунин ездил для встреч с музой в Париж, а потом привел ее в дом. Вера Николаевна так сильно любила мужа, что поступила мудро. Она приняла его версию о том, что Галина будет его ученицей и их приемной дочерью. Иван Алексеевич нуждался в присутствии их обеих. Муромцева, которая прошла с ним тяжелые годы начала эмиграции, обеспечивала быт, знала все его привычки, создавала все условия для творчества. Галина же вдохновляла писателя. Сама она, кстати, также была талантливым литератором и позже написала значимую для истории книгу, где много рассказала об Иване Алексеевиче. Ее талант биографа позже оценили потомки. А тот факт, что она покинула писателя в разгар его славы, после получения Нобелевской премии, говорит о том, что, скорее всего, девушка руководствовалась чувствами, а не выгодой. Получение премии вообще изменило в жизни писателя многое. Но ненадолго...

Раздал нуждающимся 700 тысяч франков

Получение премии отнюдь не было для Ивана Бунина какой-то неожиданностью, как, например, для Пастернака, которого заставили от премии отказаться. Еще с 1922 года он имел основания на нее надеяться. А в 1931 году встречался в своем доме с зятем Альфреда Нобеля, который по секрету сообщил, что Бунин может рассчитывать на успех. Правда, в тот год этого не произошло, премию присудили шведскому писателю... В 1932 году на вилле «Бельведер» опять с волнением ждали результатов премии. И опять награда прошла мимо. Конечно, писатель прежде всего нуждался в премии, чтобы поддержать себя финансово. И вот наконец в 1933 году он стал нобелевским лауреатом, о чем сообщили все газеты. По мнению самого Бунина, такое признание было связано в первую очередь с его романом «Жизнь Арсеньева». Соотечественники, эмигрантское сообщество встречали эту новость с особым воодушевлением. Для них это означало многое. До объявления официального сообщения писателю позвонили из Шведской академии и спросили адрес. Все стало ясно! Трубку взяла Вера Николаевна, Бунина не было дома. Позже пришла и телеграмма.

В Стокгольм отправились вчетвером — кроме Галины и Веры Николаевны, поехал корреспондент местной газеты. 10 декабря 1933 года, в годовщину смерти Альфреда Нобеля, в присутствии короля Густава V состоялась церемония награждения. Кроме того, лауреату был передан чек на сумму 715 тысяч французских франков. Почему-то именно русский писатель вызывал особый интерес публики. В витринах магазинов, газетных киосков и даже на окнах домов висели его портреты. В синематографе шли наспех сделанные документальные фильмы о нем. Не замедлила последовать и соответствующая реакция из Советской России. В советских газетах решение Нобелевского комитета называли «происками империализма».

Мол, специально выбрали русского писателя, выступавшего против большевиков. В статьях его называли не иначе как «белогвардейский агент», а всех русских писателей именовали «литературным болотом эмиграции». Тут же упоминалось, что в свое время премию не присудили ни Льву Николаевичу Толстому, ни Максиму Горькому (в последние годы он тоже крепко на нее надеялся). В общем, для большинства людей вообще был непонятен вопрос: а что же это за премия такая? В чем торжество? Ивану Алексеевичу скорее льстило всемирное признание и то, что все советские собратья по перу видели его успех. А не деньги, с которыми он с самого начала обошелся небрежно.

Писателю тут же вручили папку с чеком, и он ее потерял, бросив на какой-то стол. К счастью, папка нашлась, ее никто не взял. Сумма примерно, в пересчете на сегодняшнее время, полтора миллиона евро и сейчас является значительной. А в 1933 году на нее можно было прожить до самой старости. Но Иван Алексеевич не был практичным человеком. Во-первых, он считал себя обязанным помочь товарищам. Пожертвовал 100 тысяч франков в фонд помощи русским писателям, пять тысяч отдал Куприну. После этого полился поток писем с просьбами о помощи, и многим он не отказывал. Бунин утверждал, что всего он получил две тысячи писем. «Вся русская Ривьера пришла в движение, всем срочно понадобилось куда-то ехать, и Бунин должен был всем покупать билеты на проезд, — вспоминала супруга писателя. — Потом последовали разные выгодные предложения.

Денег Иван Алексеевич раздал и потратил кучу. Говорит, что нельзя было отказать — все друзья. А те требуют с него так, как будто права их на это неоспоримы. Вот на днях, например, приходит к Ив. Ал-чу писатель Р. и говорит: «Как я волновался, И. А., что Вы не вернетесь до 15 января. Чем же бы я тогда заплатил за квартиру!» Ив. Ал. против такой наивности безоружен: и денег дал, и еще завтраком угостил. О эти угощения! Сам болен и есть уж не может, а угощать должен. Сидит, смотрит, как другие едят, и — платит». Неудивительно, что через два года Бунин оказался в том же финансовом положении, что и до получения премии. После рассказа о такой наивности как-то неловко писать о сложном характере Бунина. Но ведь современники же писали...

«Был капризен и привередлив, как истеричная красавица»

«Вокруг имени И.А. Бунина крепкой стеной стоит нелепая легенда о «холодном академике», «оскорбленном помещике», «надменном олимпийце», — писал Николай Яковлевич Рощин. — Тот, кто перешагнул эту стену, тот знает редкое обаяние этого удивительного, нежного и доброго, деликатного и неистощимо жизнерадостного человека».

«В нем была какая-то неподдельная стыдливость — Бунин не любил показывать на людях свою обнаженную душу, — отмечал Андрей Седых. — Пошлость презирал он во всех ее проявлениях и задыхался от гнева, когда слышал по своему адресу плоские комплименты. Но не страдал он и самоуничижением и как-то, уже после получения Нобелевской премии, с немного иронической важностью сказал мне: «Что же, и я не последний писатель земли русской». Когда позже мы вернулись к этой теме, Бунин уже совсем серьезно и твердо объяснил: «Я человек самолюбивый...»

И все-таки о некоем высокомерии писали и говорили многие. Литературовед Михаил Дунаев отмечал, что «одиночество Бунина определено прежде всего его чувством своей выделенности из общего ряда». Однако эта выделенность приносила ему не удовлетворение, а, напротив, страдание и тоску. Больше всего людей потрясала резкость его высказываний, непримиримость в отношении тех, с кем не совпадали взгляды. «Я не знаю, кто называется хорошим человеком, — говорил писатель. — Верно, хорош тот, у кого есть душа, есть горячее чувство, безотчетно рвущееся из глубины сердца».

Даже Кузнецова, которая видела от Бунина только добро, вспоминала о его взрывном характере, а уж коллеги и собратья по перу получали от Бунина сполна. «Когда он в плохом настроении, он любит кого-нибудь изругать, выставить в смешном свете, очень метко схватывая уязвимые места «противника, — писал Александр Бахрах. — Получается очень зло, но злоба выкипает в нем немедленно и без остатка. Поругается, успокаивается, и настроение тут же улучшается. «Кого бы выругать?» — обращается иногда к окружающим». «Был капризен и привередлив, как истеричная красавица, — подтверждает Викентий Вересаев. — Например, когда его приглашали участвовать в литературном вечере, он ставил непременным, совершенно категорическим условием, что будет выступать первым. И — приезжал вместо 8 часов в 10. Устроители волновались, звонили ему по телефону, но выпускать кого-нибудь раньше него не осмеливались. Делало его таким окружавшее его поклонение. Если же он встречал решительный отпор, то сразу отступал».

Но, вероятно, было у Бунина много хороших качеств и добрых поступков, потому что многие соотечественники жалели его. Ирина Владимировна Одоевцева писала: «Все его дурные черты как бы скользили по поверхности. Они оставались внешними и случайными, вызванными трудными условиями его жизни или нездоровьем. К тому же его нервная система была совершенно расшатана. Нельзя забывать, что нервность он получил в «проклятое» наследство не только от отца-алкоголика, но и от мученицы матери, слишком много видевшей горя с самого начала своего замужества. Да, он был очень нервен. Но кто из русских больших писателей не был нервным? Все они были людьми с ободранной кожей, с обнаженными нервами и вибрирующей совестью».

«Я вообще легко плачу, — говорил Бунин, — это у меня наследственное — романтическая певучесть и слезоточивость сердца, от отца. Плакал, да и теперь плачу по разным поводам — от горя, от обиды, от радости. Особенно много от любовных огорчений. И ревности. Я ведь очень ревнив, и это такая мука».

Многие коллеги, знавшие писателя в молодости, вспоминали о его непостижимых чертах личности, например о страсти к путешествиям. Николай Телешов рассказывал: «Это был человек, что называется, — непоседа. Его всегда тянуло куда-нибудь уехать. Подолгу задерживался он только у себя на родине, в Орловской губернии, в Москве, в Одессе и в Ялте, а то из года в год бродил по свету и писал мне то из Константинополя, то из Парижа, из Палестины, с Капри, с острова Цейлона». Борис Зайцев упоминал о том же: «Оседлости не любил Бунин — нынче здесь, завтра уже в Петербурге, а то и в Крыму, или вдруг взяли да уехали они с Найденовым на Рождество в Ниццу — тогда виз не требовалось!»

«Как-то Бунин сказал мне, что если бы он был очень богат, то не стал бы жить на одном месте, заводить хозяйство, квартиру, библиотеку, гардероб, а путешествовал бы по всему земному шару, останавливаясь в хороших, комфортабельных гостиницах и живя там столько, сколько живется, а как только надоест — отправлялся бы налегке в другое место: один-два чемодана с самым необходимым, — писал Валентин Катаев. — Ничего лишнего. Грязную сорочку не отдавать в стирку, а просто выбрасывать, потому что гораздо интереснее и легче купить новую. Костюмы и ботинки — то же самое. В чемодане же — записные книжки, бумага и всякие мелочи, к которым привык... Он говорил в шутливом тоне, но, я думаю, в этом заключалась большая доля правды».