— Я отшельник. Живу в центре Санкт-Петербурга, в самом красивом его месте — на Мойке, рядом с Эрмитажем и Дворцовой площадью, но почти никуда не выхожу. Разве что изредка бываю на каких-то официальных мероприятиях или гуляю с внуком Андрюшкой в Михайловском садике. Все остальное время сижу дома. Забираюсь в квартиру, как в раковину, живу в своем воображении. Представляю: вот я поднимаюсь на крышу и смотрю с высоты птичьего полета на наш прекрасный город. Или другое: летнее утро, я выхожу из дома, на мне красивый костюм, в руке сигара.

Захожу в шикарный бар, заказываю коньяк, окунаю в бокал кончик сигары... Посидел, выпил сто пятьдесят грамм, покурил, отправился в другой ресторан. Там с кем-нибудь познакомился, поболтал, потом пошел в какую-нибудь хорошую современную баню, с джакузи и массажем, побрился, причесался, двинулся в красивый парфюмерный магазин, купил себе дорогую туалетную воду, от меня вкусно пахнет. И я иду к Петропавловке или Исаакиевскому собору, чтобы посидеть возле такой красоты… В реальности все не так — сижу на пятой точке на собственном диване, с закрытой дверью и плотно задернутыми шторами. Ресторанов в Петербурге тысячи, а я до сих пор ни в одном не был. Смотрю на них из окна автомобиля. Наблюдаю, как люди приходят в них утром — попить кофе с пирожными, как днем обедают, а вечером ужинают при свечах.

Я даже им завидую, потому что такого образа жизни лишен. Какие причины? Занят. Но не это главное — с возрастом ярко проявилась моя особенность: я не люблю бывать на людях. Скажу больше. Я вообще людей не люблю — мизантроп. А за что любить? Изначально в людях заложен негатив. В каждом человеке два мешочка. Один беленький, маленький, который все выставляют напоказ — вот какой я хороший. А второй в душе — черный, туго затянутый. И человек никогда не скажет, что в нем хранится. Он и сам боится туда заглянуть, и даже на исповеди не признается. И я не признаюсь.

УЖЕ МНОГО ЛЕТ Я НЕ СПЛЮ ПО НОЧАМ

Когда ко мне на улице бегут люди и просят дать автограф или сфотографироваться, я искренне не понимаю почему.

Я ремесленник. Это в Москве говорят «творчество», а я работаю, вот и все. Да и что за профессия для мужика сомнительная — актер?! Погремушка для взрослых!..

Уже много лет я не сплю по ночам. Мой допинг — снотворные таблетки рассованы по всем карманам, но и они не всегда помогают. Иногда, измученный бессонницей, в четыре, пять, шесть утра выхожу из дома. Только в это время, когда нет прохожих, машин и суеты, можно заметить красоту города, его стройность, дыхание, ритм. Если вдруг случаются ночные съемки — для меня это подарок. Совсем недавно задержался на площадке «Шерлока Холмса» до шести утра. Возвращался домой пешком. Пустынный город — фантастика! Моросит дождь, желтые фонари. Тишина. И вдруг издалека какие-то грустные-грустные звуки.

Это на Дворцовой площади, как сверчок, играет трубач.

А пару дней назад мне нужно было сняться для какой-то местной передачи. Работали на рассвете. Оператор, корреспондент, я на лошади — и больше никого. Ехал и думал: «Бог ты мой, какая красота!» А какая красота, когда в городе наводнение, — река становится вровень с улицами, и люди будто бы идут по воде… Или возвращаешься вечером домой и вдруг видишь фантастического цвета закат над Невой — таким красивым город мне казался только в молодые годы. Тогда я все видел и ощущал иначе. У моей жизни был яркий цвет и острый вкус. Сейчас она пресная. Раскрасить ее я могу только с помощью фантазии. Фантазия позволяет мне изменить ход времени, а память проявляет чудеса — я, не помнящий вчерашний день, как будто бы его и не было, почему-то до мелочей, до запахов и полутонов помню свое далекое прошлое.

В воображении могу легко пройтись по любому переулку, любой улице, где прошли мои ранние годы. Чаще всего оказываюсь по адресу: Гончарная, 17, в квартире № 21, где родился и прожил до семи лет…

МЫ ДЕЛАЛИ ВСЕ, ЧТО ЗАПРЕЩАЛОСЬ

Я просыпаюсь раньше всех, шлепаю босиком по ледяному полу и забираюсь в кровать к родителям. Там тепло, спокойно и счастливо. У нас 16-метровая комната в коммуналке. Мы живем там впятером. Кроме родителей — еще бабушка Лиза, мамина мама, и мой сводный брат Саша. У нас всегда полный дом гостей. Все в основном актеры — мама, папа, дядьки, тетки. Они прошли войну и потом жили с чувством выполненного долга.

Вопрос «Что ты сделал для Вселенной?» перед ними не стоял так остро, как перед нами сегодняшними. Удивительное поколение абсолютно самодостаточных людей!

Дворник, управдом и участковый всегда крутились во дворе и были здесь главными людьми. Так же постоянно около дома находился странный мужчина, который все время чинил красивую трофейную машину. Иногда, очень-очень редко, он нарядно одевался, садился в свою «красавицу», доезжал в ней до ближайшего поворота, она у него ломалась, и он снова, как преданный рыцарь, сутками кружил вокруг нее, что-то подкручивая и простукивая. Это продолжалось бесконечно. Спустя много лет я увидел фильм Феллини «Амаркорд», там есть эпизод о том, как мужчина полгода чинит шикарную машину, а потом выезжает, и она ломается буквально через 200 метров, и он снова на полгода пропадает в гараже.

Когда я смотрел этот фильм, меня не покидало ощущение дежавю…

Двор казался мне огромным, будто Колизей для римского гладиатора. Выходишь на улицу из парадной и думаешь: «Что бы такого поделать?» И времени у тебя — тьма, и развлечений — море. И стройка под боком, и «разрушка», и подвалы, и друзья, и футбол. И белокурая девочка Таня, с которой начиная с трех лет я играл «в доктора», втайне от взрослых изучая все подробности мужской и женской анатомии, испытывая первое необъяснимое волнение. Это было первое прикосновение к женщине, первое ее познание… Знаете, спустя много лет я пригласил Таню на свое пятидесятилетие. Пришла взрослая, совершенно чужая по ощущениям женщина, почти незнакомка.

Мне так странно было ее видеть, с ней общаться…

Женщины завораживали меня с детства. Я мог подолгу, не отрываясь, смотреть, как в кирпичной пристройке, приспособленной под прачечную, тетки стирали белье. Оттуда всегда валил пар. Это было самое теплое место, и даже в лютый мороз женщины с железными тазами и деревянными палками для белья сновали туда-сюда полуодетые, с закатанными рукавами и оголенными руками.

Зимой у меня находились и другие развлечения, не менее привлекательные. Например, каток, который заливали рядом с разрушенной при бомбежке школой. Я обожал там кататься, хотя довольно долго у меня был всего один конек. Я привязывал его к валенку и так, прихрамывая и спотыкаясь, неуклюже скользил по льду.

Потом появились «снегурки» с широкими загнутыми лезвиями. Мне казалось, что я разгоняюсь на них до такой скорости, что еще чуть-чуть, и я, преодолев земное притяжение, полечу…

В пять лет у меня появились усы. Дело было так. Рядом с разрушенной при бомбежке школой строили новую. Со стройки мы, мальчишки, не уходили почти круглосуточно. И вот однажды какой-то рабочий поманил меня пальцем. Я как завороженный пошел к нему. А он схватил меня, зажал между колен и начертил мазутом черную линию между моим носом и верхней губой. Я не понял, что произошло, — зеркала у меня не было, а все вокруг безумно хохотали, тыкая в мою сторону пальцами. Я пришел домой, мама спрашивает: «Что с тобой?» — «Дяденька сделал». — «Ну-ка покажи мне этого дяденьку!»

Мама сразу ринулась на стройку, искать моего обидчика, но не нашла. Моя нежная мама всегда хотела меня защитить. Признаюсь, ни к одной женщине я не испытывал любви сильнее, чем к ней...

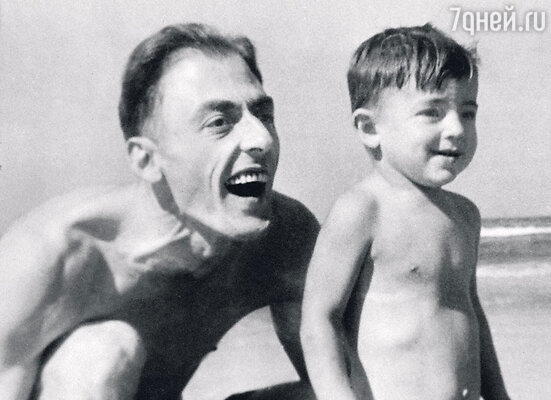

Отца я тоже боготворил. Больше всего ждал мгновения, когда он приходил домой после спектакля, садился рядом с моей кроваткой и читал на ночь книгу. Он выбирал истории на свой вкус — чтобы в них обязательно была драма, переживания. Надо отдать папе должное, он был великолепным чтецом и умел растрогать. Читал «Стойкого оловянного солдатика» мне раз сто, но на словах «Всегда вперед, всегда вперед! Тебя за гробом слава ждет!» у меня непременно слезы лились рекой. Происходил катарсис, а потом успокоение. И я засыпал крепким безмятежным сном. Кто бы мог подумать, что спустя годы я вообще разучусь нормально спать?

Но бог с ним, со сном! Кто бы мог подумать, что почти все мои друзья, с которыми я прожил такое счастливое время, так рано уйдут из жизни?! Их нет уже давно… Если кто-то из них выходил во двор первым, тут же начинал звать других, выкрикивая во весь голос имена товарищей, засидевшихся дома. Как только я слышал: «Мишка, выходи!» — тут же бросался к окну. Мы жили на первом этаже, и на улицу я выскакивал через окно. А тут на каждом шагу была эйфория и бесконечное счастье. Сейчас я не вижу, чтобы дети вместе играли во дворах, а тогда существовать в одиночку не представлялось возможным. В большой шумной компании ребят я был самым маленьким. Меня очень любили, никто не обижал, и всегда брали с собой играть во всевозможные игры — казаки-разбойники, пятнашки, футбол, колдунчики, штандер — или участвовать в разных авантюрах.

Иногда мы шли на откровенно рискованные приключения — лазили по заброшенным катакомбам, кишащим крысами, с фонариком, поднимались на строительный кран и спускались с него по тросу, обдирая до мяса руки, забирались на крыши домов по пожарным лестницам, у которых отрывались перекладины, прыгали со второго этажа в кучу песка. Когда на реке появлялся первый лед, бегали по нему на спор, рискуя пойти ко дну. Мы делали все, что запрещалось. Жизнью рисковали шутя. Для детей смерти не существует…

То, что она есть, я осознал в тридцать лет. Тряхнуло, как будто ко мне подключили ток. Погиб мой сорокадвухлетний сводный брат Сашка, с которым мы с детства были очень близки. Он был старше на одиннадцать лет и, сколько я себя помню, просвещал меня, водил в Эрмитаж, показывал импрессионистов.

Сашку я обожал, хотя в нашу крепкую мальчишечью дворовую компанию он в силу существенной разницы в возрасте не входил. А если бы он был помоложе, я бы обязательно рассказал ему все свои секреты и показал, как выглядит святая святых — наш тайный штаб. Располагался он в узком проеме между двумя домами. Там была настоящая зловонная помойка, куда сваливали всякий хлам. А мы с мальчишками в этом грязном закоулочке, похожем на индийские трущобы, кайфовали. Вокруг шныряли крысы, но нас это не смущало. Однажды мы увидели, что какие-то мальчишки наловили много крыс с крысятами и куда-то несут. Оказалось — домой. Мы заорали: «С ума сошли?!» — отобрали у них всех крыс с крысятами, бросили в котлован с водой, который накануне вечером вырыл экскаватор, и начали забрасывать камнями.

Не испытывали к ним никакой жалости, только тупой азарт. Но мы не были такими уж жестокими и даже искренне жалели бедных маленьких птенчиков, которые вываливались из гнезда и погибали. Во дворе было много захоронений. У нас существовал особый ритуал: мы рыли ямку, выстилали ее травкой, закрывали птенчика стеклышком и засыпали. С одной стороны, правильно, конечно, что хоронили, а с другой — было в этом детском ритуале какое-то иезуитство. Как-то мне пришлось копать могилку для ласточки. Самое ужасное, что убил ее сам — случайно подстрелил из рогатки. Вот тут уж я лил слезы на полную катушку. Это и неудивительно, я был довольно чувствительным ребенком и животных (за исключением крыс) любил.

У меня была мечта — кроме «общего» домашнего кота завести личную зверюшку.

Как-то однажды из живого уголка у пионеров «сбежал» кролик и «прискакал» не куда-нибудь, а к нам домой! Я его никому не хотел отдавать. Даже когда пришли пионеры и стали требовать: «Отдай кролика, отдай!» Оборону держал целый день, но потом сдался. С кроликом пришлось проститься, я же понимал — пионеры правы.

А однажды я буквально поймал удачу за хвост. Удача выглядела как замечательный тритон с коричневой спинкой и желтым брюшком в крапинку. Я с гордостью нес его домой, чтобы посадить в банку и стать полноправным хозяином зверя. Меня, такого счастливого, увидели взрослые ребята и решили подшутить. Сказали: «Миш, а ты отпусти его в фонтан, он поплавает, а потом мы воду спустим, и ты его поймаешь». Фонтан был красивый, а ребята красноречивыми. Я им поверил.

До свидания, тритон!..

Во дворе была масса сокровищ — причудливые камушки, стекляшки, обрывки красивых фантиков, тополиные сережки. Однажды среди макулатуры и металлолома, которые у нас постоянно собирали в большую кучу, я нашел драгоценность — старую пожарную каску. Мне она показалась настоящим римским шлемом. Я надел ее и стал возле забора в героическую позу. Тут мимо пробежал какой-то парень, сдернул ее с меня и скрылся. Я так ревел! У меня ведь на эту каску были грандиозные планы! В ней я мог быть кем угодно — хоть гладиатором, хоть рыцарем. У меня же воображение было кипучее. Я мог спокойно играть один. Ходишь, например, тихонечко на цыпочках, оглядываешься, представляешь, что кругом враги. Потом ползешь по траве, отстреливаешься, раненый лежишь.

Или ты пират, берешь на абордаж корабли, или великий завоеватель и покоряешь города. А можно было просто выйти во двор и бесконечно рассматривать мир под ногами — каких-то жучков, червячков, светлячков, сороконожек. Или, на худой конец, стоять у кирпичной стены напротив окон квартиры и греться, поеживаясь, в лучах закатного солнца. Когда солнце уходило совсем, я прижимался к нагретой за день стене и стоял так, обхватив себя руками, пока не слышал крик мамы или бабушки: «Миша, кушать!» Или еще хуже: «Миша, заниматься!»

В четыре года меня стали водить к педагогу по фортепиано. Это дело я люто ненавидел и лелеял одну-единственную мечту: чтобы меня оставили в покое. Теперь я благодарен родителям за свое музыкальное образование, которое по малолетству и глупости считал годами каторги.

Гаммы меня не интересовали, пока я не увлекся «Битлз», а это, как вы понимаете, случилось гораздо позже. Какая музыка?! Это же несерьезно! Я, как и другие мальчишки во дворе, был заворожен оружием. Видимо, эта любовь пошла от книг Джека Лондона, Фенимора Купера и Майн Рида. В моем арсенале были пять или шесть перочинных ножей, которые я обожал — точил, гладил, начищал до блеска. Для каждого были специальные ножны. У меня дома даже имелся нож, привязанный к длинной палке, как гарпун, чтобы охотиться на акул. Не важно, что в Неве их не водилось. У меня была маска, в которой я лежал часами в ванне. Готовился к бою с морскими хищниками. А после просмотра фильма «Александр Невский» у меня появился настоящий деревянный меч — предмет моей гордости.

«ПОНЯЛ, КАКАЯ ЭТО ДРЯНЬ?»

Даже у четырехлетнего у меня были серьезные мужские развлечения. Например, тогда я впервые закурил. Подобрал за дядькой, который шел домой, хабарик — недокуренную папиросу, затянулся, закашлялся до тошноты. Испугался настолько сильно, что даже родителям рассказал. Папа меня пожурил. Но особого педагогического воздействия это на меня не имело — мои друзья курили давно и серьезно. Я какое-то время воздерживался, а потом с мальчишками продолжил охотиться за хабариками. Сегодня мой стаж курильщика — почти 60 лет. Бросить, как вы понимаете, нереально.

Впервые выпил водку я тоже еще до школы. Причем не где-то в подворотне, а в родном доме, при большом, как говорится, стечении народа. Стоял

чудный воскресный день.Мы всей семьей сидели за круглым столом, передо мной была моя праздничная еда — соевый шоколад, перед взрослыми их праздничная еда — селедочка, огурчики-помидорчики и графинчик с водкой. Папа с мамой смачно выпили по рюмке водки. И тут я потребовал: «Хочу!» И отец налил мне полрюмки. Мама сопротивлялась как-то вяло. И я, счастливый, проглотил и… перестал дышать. Папа, усмехаясь, произнес: «Понял, какая это дрянь? Отлично! Теперь долго этого делать не будешь!» Но он ошибся. Я, конечно, пить в дошкольном возрасте не продолжил, но будучи подростком, со старшими пацанами выпивал крепко. Мое тело всегда стремилось к ощущению полета. Еще пацаненком я постоянно кружился вокруг своей оси, расставив руки как крылья. Не останавливался долго-долго, до тех пор пока у меня все не начинало плыть перед глазами и нельзя было понять, где небо, где земля.

Во взрослом возрасте такие ощущения давал именно алкоголь. Я давно ничего подобного не испытывал, так как уже много лет практически не пью. Берегу здоровье.

«ПЕРО» БЫЛО В КАРМАНЕ У КАЖДОГО

Во дворе у нас все было общим: один на всех мяч, один велосипед, один самокат с колесами из шарикоподшипников, которые страшно грохотали по асфальту. Если кто-то выходил во двор с булкой, на которой был насыпан сахар-песок, или с куском черного хлеба, политым подсолнечным маслом и посыпанным солью, сразу подбегали ребята со считалочками: «Сорок один — ем один, сорок восемь — половинку просим, сорок два — едим два». Не было случая, чтобы кто-то чем-то не поделился. Иначе — ты изгой.

Еще с детства я не знал пищи вкуснее, чем хлеб. Бегать в булочную на Привокзальной площади было моей обязанностью, которая радовала. Меня посылала туда мама, давала монеты и говорила: «Две городских и хлеб». Сама же иногда баловала меня эклерами и трубочками с кремом. Сейчас у меня диабет, ничего такого я уже давным-давно себе не позволяю. Жизнь заставила стать аскетом… Еще в детстве я обожал пирожки с мясом и самодельные петушки на палочке, которые продавались на вокзале.

Из нашего двора попасть на вокзал было элементарно: дел-то всего ничего — перемахнул через забор и сараи, и уже там. Мама постоянно бранилась за то, что я без спроса ушел на перрон. А я не мог туда не идти — он притягивал меня как магнит. Здесь с пацанами я катался на крышах поездов и на тачках, на которых носильщики перевозили чемоданы.

Здесь взрывал в бутылках карбид и таскал у мороженщиц искусственный лед, который можно было засунуть в рот, а потом пускать пар клубами.

Вокзал в моем представлении был очень счастливым и многообещающим местом. Отсюда я каждое лето уезжал в деревню Заволжье. Это было незабываемо: садишься с любимой тетей Нюшей в специальный детский вагон с маленькими деревянными скамеечками и веселыми зайчиками-белочками и стихами на стенах. Мама-папа провожают, дают вкусную еду и машут вслед поезду. Паровоз разгоняется… Нет ничего радостней таких путешествий, когда жуешь бутерброд, смотришь в окно и считаешь станции, названия которых знаешь наизусть. А впереди лето, как маленькая жизнь. Да что лето, каждый день длился бесконечно долго… Когда мне исполнилось семь лет, мы с Гончарной переехали на Благодатную улицу, которая располагалась в конце Московского проспекта.

Это был совсем другой мир, другие люди. На Гончарной — коренные петербуржцы, пережившие блокаду и войну. На Благодатной — работяги, приехавшие трудиться на завод «Электросила». Ребята там были другими, не домашними, а дикими, как котята, выросшие в подвале. Сказочный детский мир стал походить на фильм «Однажды в Америке». Мне нужно было находить общий язык, выкарабкиваться. У нас, восьми-девятилетних, были бандитские замашки. Взять большой гвоздь и подложить под проезжающий поезд так, чтобы, расплющившись, он превратился в острый клинок, а потом ходить с ним и пугать пацанов из другого, «вражеского» двора. Потом оружие стало более серьезным. Мы стали ходить с ножами, которые старшие товарищи делали на заводе.

«Перо» было в кармане у каждого, и у меня в том числе. А еще имелся свернутый на каком-то городском водопроводном кране вентиль, похожий на кастет. К счастью, своим оружием я ни разу не воспользовался, хотя имел к нему непреодолимую страсть.

Мы с ребятами смолили папиросы, глушили портвейн и водку. Кто-то, напившись до чертиков, представлял себя Робин Гудом и шел грабить газетный киоск или просто задержавшегося допоздна прохожего. К счастью, даже в пьяном угаре я ничего такого не совершал. Моим якорем были школа при консерватории, куда я ежедневно ходил на учебу, и родители, которые очень за меня переживали. Но моя история жизни могла бы закончиться плохо. В 14—16 лет я был на грани, ходил по краю. Дорог с Благодатной было не много: или в тюрьму, или на кладбище.

Имелась еще одна, которую выбирали крайне редко, — институт. Эта дорога оказалась моей.

ДЕВОЧКИ КРАСИВЫЕ, А МАЛЬЧИКИ ПЬЮЩИЕ. ТО, ЧТО НАДО!

Считается, что я, как и все дети актеров, поступил в театральный институт по блату. Ничего подобного. Готовился очень серьезно. Но, несмотря на это, чуть не провалился. В самый последний момент меня спасло музыкальное образование — я пел, играл на музыкальных инструментах и хорошо двигался. Еще на вступительных экзаменах почувствовал кожей — команда подбирается хорошая: девочки красивые, а мальчики пьющие. То, что надо!

Помню, когда шел подавать документы, со мной произошел казус, которого я никак не ожидал.

Меня накрыл страх, стала бить мелкая дрожь. Я дернул дверь один раз, другой, но не смог открыть, так волновался. Подумал — закрыто. Каково же оказалось мое удивление, когда из института стали выходить люди! Я собрался с духом и проскользнул вовнутрь. Встретила меня вахтерша тетя Зоя злым взглядом и жестким приговором: «Не поступишь!» Считалось, что слово вахтера — это закон, как скажет, так и будет. Но со мной тетя Зоя не угадала. Я провел в театральном институте самые счастливые четыре года жизни. Здесь появились настоящие друзья по интересам. Часто мы сидели прямо на асфальте возле студенческого театра, играли на гитаре, курили, подтрунивали над прохожими. Это был особый кайф. Я был повернут на Битлах. Они казались мне богами. Подражая им, я отрастил длинные волосы. Как-то поздно вечером ко мне пришли в гости однокурсники, мы развлекались, а потом выпивка кончилась, и я решил добежать до ближайшего гастронома.

Мое пальто висело под кучей другой одежды, и я схватил то, что висело сверху. Это оказалась женская шуба в пол, из искусственного меха «под леопарда». Недолго думая, я напялил ее и решил добежать до ближайшего гастронома. И по пути в магазин, и уже у прилавков я пел изо всех сил, представляя себя Джоном Ленноном, мне казалось, я очень похож. Но милиционеры этого не поняли, тут же меня прищучили и предложили проехаться в отделение. А мне море по колено!

Каждый вечер мы из центра шли пешком в самый конец города, в общежитие. Конечно, можно было доехать, но денег в кармане — рубль. И ты соображаешь: потратить его на бутылку вина или на такси. Конечно, на вино!

Вот тогда город был родной. Я знал, как сократить длинную дорогу и где стоит самый красивый осенний клен в пустом «колодезном» дворе. Мы были счастливы все время, нам везде было хорошо: и в аудитории, и в общежитии, и спать на полу, и спать у друзей, и вообще не спать, и быть при деньгах, и не иметь ни гроша. Не существовало ни одной проблемы, которую невозможно было решить.

Постоянно велись интересные разговоры. Царили юмор, смех. И еще любовь! Я был хронически влюблен. Почти все девушки казались прекрасными и похожими на цветы разных сортов. Большинство из нас пришли в театральный институт девственно чистыми, как листы бумаги. Школа не позволяла никаких фривольностей, дома — надзор родителей. А потом вдруг бах — и свобода! И что прикажете с ней делать?

Опыта нет, жилья нет. Но мы нашли выход из положения. Один особо предприимчивый однокурсник устроился подрабатывать дворником и получил полуподвальное помещение. Мы набивались туда после занятий толпами — по 15—20 человек. Там не было ничего, кроме одного матраса, пары табуреток и четырех грубо сколоченных ящиков из-под овощей. Покупали вино, болтали, влюблялись, расставались, снова влюблялись. Наверное, за нами было любопытно наблюдать со стороны — мы все время держались большой толпой и очень походили на маленьких рыбешек, которые плавают стаей.

В ЗАГС ШЕЛ КАК НА УКОЛ К ВРАЧУ

В самостоятельное плавание я отправился, когда поступил в Театр Ленсовета. Получив диплом, мы с однокурсниками показывались в разные театры, в том числе и туда.

Перед встречей с Игорем Петровичем Владимировым, который его возглавлял, я очень волновался, практически так же, как перед входом в институт. И тут произошло то же самое — дверь театра долго мне не давалась, а вахтер оказался крайне недружелюбным. Но, видимо, в моем случае это хороший знак. После прослушивания я был принят. Это было золотое время. Я служил в театре вместе с Фрейндлих, Петренко, Равиковичем, Солоницыным. Бежал туда с раннего утра и никуда не хотел уходить. Когда начались съемки, они стали серьезно отвлекать от театра, и со сценой пришлось расстаться. Я поднял якорь. Вернулся в Театр Ленсовета через много лет уже как приглашенный артист. Сейчас играю в двух спектаклях: «Смешанные чувства» и «Интимная жизнь» — вместе с женой Ларисой.

Ее, свою любимую женщину, я встретил именно в этом театре. Браки вершатся на небесах, в этом я уверен. Из миллиарда женщин, которые живут на Земле, моей стала именно Лара. Думаю, это закономерность и Божий промысел. Уже поженившись, мы узнали, что наши деды до революции работали в одном петербургском банке и ходили по одним лестницам. Потом судьба бросила предков Лары в Ташкент. А в начале 70-х все вернулось на круги своя.

Идеальных женщин в принципе не существует. Но Лариса была для меня именно такой. Мы во многом совпали — характерами, всей нашей психофизикой. Мы играли в одном театре, в одних спектаклях, а после с наслаждением проводили вечера и ночи. Однажды, глядя на наши трогательные отношения, Анатолий Юрьевич Равикович, которого я безмерно уважал, сказал: «Миша, я не суюсь в твою личную жизнь, но лучше женщины ты не встретишь».

Он оказался прав.

Перед свадьбой мы прожили с Ларой не один год, но я шел в загс как на укол к врачу: «Ой, будет больно!» Ничего подобного. В казенном холодном доме, похожем на ЖЭК или домоуправление, меня не мучили и не пытали. Все произошло как-то формально и бесчувственно. Вскоре после свадьбы мы снова отправились в загс. На этот раз разводиться. Об этом не знал практически никто из нашего окружения. Это произошло в 85-м году — так было нужно для решения квартирного вопроса. В 2009 году мы с Ларисой так же тихо снова расписались. Тоже юридическая необходимость. Не хочу, чтобы у Лары, случись что со мной, спрашивали: «А вы, собственно, кто такая?» Если честно, мне было плевать, стоит у меня штамп в паспорте или нет.

Отношения не теряются, теряются штампы и паспорта. Мы с Ларой все эти годы были мужем и женой. Мы уже давно срослись и стали сиамскими близнецами. У нас на двоих одна душа и прекрасные дети.

Сережа и Лиза родились с разницей в пять лет. В обоих случаях я безмерно радовался, когда по телефону мне сообщали, что я стал отцом. Пил и гулял, пока жена была в роддоме, а я «на свободе». Безудержная радость заканчивалась в день, когда нужно было забирать детей. Все происходило лютой зимой, поэтому оба раза превращались в рискованный аттракцион. У роддома были высокие обледеневшие ступеньки и такая же скользкая дорожка, по которой нужно было дойти до машины. Моей главной задачей было преодолеть этот опасный путь, не поскользнувшись и не уронив кулек с младенцем.

Ничего, кроме страха, в этот момент я не ощущал. Если бы студенты спросили меня, как играть молодого отца, который пришел в роддом на выписку, я бы сказал: «Не надо умильных взглядов и радостных возгласов. Лицо ваше должно быть каменным, кулек вы обязаны нести как мину, которая может рвануть при любом вашем неосторожном движении!»

…Время бежит быстро. Совсем недавно я разговаривал с маленькими мальчиком и девочкой, а сегодня беседую со взрослыми мужчиной и женщиной. У детей давно пропала физическая необходимость в нас с Ларой. Это раньше зависимость была: нужно было, чтобы мама постирала, накормила, папа отвез. Теперь они все это делают сами, и мы с женой нуждаемся в них гораздо больше, чем они в нас.

Но я стараюсь их дергать и обращаться с разными просьбами и вопросами как можно реже. Разве что, совершенно замучившись с новой техникой, подойду: «Как это подключить? Куда нажать?» Сейчас даже чаще, чем к сыну и дочери, обращаюсь к зятю. У Лизы серьезный муж, достойный представитель мужского пола, который знает все. У них любопытная пара, такая скрытная. Я не забираюсь в их личную жизнь, но со стороны на них смотреть очень приятно. Им не мешает то, что они живут в разных городах и много работают. Сейчас их малыш живет с нами, и это огромная радость. Андрея я обожаю. Хотя, скажу откровенно, не согласен с тем, что внуков любят больше, чем детей. Сережу с Лизой я обожаю не меньше!

В каждом возрасте свои красоты. Когда-то меня было не вытащить из дружеской компании или со съемочной площадки, а сейчас не оторвать от семьи.

Мне хорошо, только когда им хорошо. Если они находятся в Диснейленде, где я ни разу не был, я испытываю восторг: «Ой, как здорово! Мои дети в Диснейленде! Это чудо!!!» Мне важна только моя семья. Ничего, кроме счастья и здоровья моих детей и внуков, меня не интересует. По поводу своей жизни я уже давно не питаю никаких иллюзий. Она катится к закату. Часто думаю о смерти, но это меня не пугает. Скорее я воспринимаю ее как благо. Уверен, нет несчастней человека, чем тот, который живет вечно.