«Понимаете, я смотрю фильмы, в которых играла, потому, что они будят во мне приятные воспоминания. Вот идет картинка, а я знаю, как это делалось, готовилось. Вспоминаю, как мы ее репетировали, что тогда шел дождь или еще что-то. То есть не слежу за сюжетом, а вспоминаю. Помню, что во время съемок мне в какой-то момент нужна была музыка, чтобы настроиться, и я попросила Иосифа Ефимовича Хейфица подобрать ее для меня. Я это вспоминаю, когда смотрю».

— Евгения Константиновна, позвольте для начала задать вам один маленький, но большой вопрос: волнуется ли народная артистка России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Глушенко, выходя каждый раз на сцену? Ведь на ней вы блистаете более полувека, сыграв за это время десятки самых разных ролей! Никакого волнения, трепета перед спектаклем, надо думать, уже не испытываете?

— Конечно, испытываю, конечно, волнуюсь. Причем перед каждым спектаклем.

— Перед каждым?

— Абсолютно, и волнение это я ощущаю прямо-таки физически. У меня учащается пульс, усиливается сердцебиение. Но, как только выхожу на сцену и начинаю заниматься своим делом, все проходит. Во всяком случае, у меня так. Но волнение, повторю, всегда есть, и слава богу, что это так.

— Оно должно быть?

— Я считаю, что да. Хотя, знаете, однажды слушала интервью выдающейся грузинской актрисы Верико Ивлиановны Анджапаридзе. Его брала у нее замечательный театровед, театральный критик Наталья Анатольевна Крымова. Так вот, Анджапаридзе тогда в беседе сказала, что не готовится перед спектаклем, мобилизация происходит сама по себе. Приходя в театр, она могла разговаривать на любые темы, не думая о роли, но стоило только выйти на сцену, как все менялось. Это совершенно незаметный внутренний процесс.

У нее было вот так. А та же Фаина Георгиевна Раневская, кстати, признавалась, что всегда волновалась перед выходом на сцену. Словом, у всех актеров и актрис все по-разному. Как музыканты каждый по-своему настраивает свой инструмент перед концертом, так и мы, каждый по-своему, готовимся, настраиваем свой психофизический аппарат. Одному для этого надо собраться, ни с кем не разговаривать, полностью отстраниться. Другому, может, немножко походить перед выходом на сцену, а третьему нужно просто сесть и посидеть на стульчике.

Елена Николаевна Гоголева рассказывала интересную историю, связанную с великой Марией Николаевной Ермоловой. Гоголева, будучи начинающей актрисой, играла молоденькую девочку Дунечку в спектакле «Холопы» вместе с Ермоловой, у которой в нем была главная роль. Так вот, проходя мимо Ермоловой в день спектакля, Гоголева каждый раз непременно говорила: «Здравствуйте, Мария Николаевна!» На что та никак не отвечала. Гоголева сокрушалась: «Что же это такое, я здороваюсь, приветствую Марию Николаевну, а она меня не замечает». Лишь потом поняла, что Ермолова перед выходом на сцену сосредотачивалась, находясь вся во власти своей роли. Словом, у каждого актера, актрисы свой секрет, как настраиваться перед спектаклем.

— Да, разумеется. Василий Качалов, например, говорят, в день спектакля обязательно гулял час-другой, прежде чем прийти в театр. Такова была его традиция, выработанная годами. У вас, кстати, есть нечто подобное?

— Настройка у меня начинается уже за несколько дней до спектакля. Чем бы я ни занималась дома, что-то, допустим, готовлю, просто наливаю чай, — мысленно уже проговариваю текст.

— Вот это, по-моему, самое интересное и самое трудное в вашей профессии. Жить жизнью других людей, произносить не свои слова, рядиться в чужие одежды...

— Но это же так прекрасно, когда ты можешь прожить несколько жизней, существовать в разных временных периодах, эпохах. Например, я играю роль в спектакле, где действие происходит в 1801 году, в эпоху Павла I, а завтра — в пьесе «Рядовые» о Великой Отечественной войне.

— Какой бы ни была роль, каждый актер, как учил Станиславский, играет ее от себя. Это понятно. Меня интересует другое. Роли, которые вы сыграли и играете, влияют на вас как на человека?

— Конечно. Знаете, в спектакле по пьесе Александра Николаевича Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше» я играю престарелую купчиху, богатую, властную женщину, немножко самодурку Мавру Тарасовну Барабошеву. Ставил этот спектакль прекрасный режиссер Сергей Васильевич Женовач, которого я очень люблю. Он мне все время говорил: «Евгения Константиновна, все внутри, закрывайте свои эмоции, не выпускайте их, держите их в себе». И тогда я вдруг поняла: оказывается, играть сильного человека с мощным характером надо очень тихо. Потому что, когда человек кричит, это слабость. А когда он говорит тихо, выходит сильнее.

Спустя какое-то время был в моей жизни случай, когда про себя подумала: «О, это я сейчас включила Мавру Тарасовну». Понимаете, то есть в какой-то момент я вдруг включала героиню Островского, чью роль играю в театре. К собственному, между прочим, удивлению, поскольку до того не знала такой грани своего характера.

— То есть вольно или невольно, но сыгранные роли влияют на вашу жизнь вне сцены?

— Безусловно.

— Извините, а актеры не страдают раздвоением личности?

— Как сказать... Вообще-то я интересовалась этим вопросом. Да, во время спектакля идет некоторое раздвоение личности. Однако потом у актера с нормальной психикой все опять соединяется, приходит в норму. (Улыбается.)

— Лицедейство, как называли в старину театральное представление, стало быть, не проходит бесследно?

— Не знаю, как в других профессиях, но актерство, начинаясь как профессия, вскоре становится образом жизни. Да, игра на сцене — это совсем другая жизнь, но ты проживаешь ее как собственную.

На сцене тебе предлагаются обстоятельства, с которыми в жизни ты, может быть, никогда не встретишься, не испытаешь их, потому что моя жизнь, жизнь Евгении Глушенко, совершенно другая. Однако те два-три часа, что ты находишься на сцене в предлагаемых обстоятельствах, тебе надо не просто жить, а жить так, будто все это происходит с тобой.

Элина Авраамовна Быстрицкая однажды заметила, что актеры часто выглядят моложе своих лет, потому что время, которое они проводят на сцене или съемочной площадке, играя других людей, по сути, для них останавливается.

— Сногсшибательная мысль!

— Да, то есть, когда играешь ту или иную роль, твое биологическое время останавливается, потому что ты живешь в это время не своей, а другой жизнью.

— Уже почти 50 лет вы служите в одном из величайших театров мира. Что это значит лично для вас — быть актрисой Малого театра?

— Для меня это чудо. После окончания в 1974 году Театрального училища имени Щепкина я должна была уехать в Кострому. Тогда было распределение, и в московские театральные училища приезжали режиссеры из разных театров, подыскивая себе актеров.

Главный режиссер костромского театра предложил мне работу. Я согласилась. Честно говоря, мне было все равно, куда идти, главное — работать. В общем, все было замечательно. А через неделю меня вызвал директор Малого театра Михаил Иванович Царев и предложил роль Лизы в «Горе от ума». Так я осталась в Москве, в Малом. Ну разве это не чудо?

— Еще какое! Можете вспомнить тот день, как вы зашли в кабинет Царева...

— Да, но Михаил Иванович меня знал, в училище имени Щепкина ведь я училась на его курсе.

— Хорошо, с каким настроением вы вышли от Царева? Прыгали от счастья, сбросив туфли, побежали босиком по улице Горького?

— Нет, все было проще. Выпускные экзамены еще не закончились, нам предстояло сдавать научный коммунизм, меня вызвали к Цареву прямо с консультаций по этому предмету. Так что после встречи с Михаилом Ивановичем я просто возвратилась в аудиторию к однокурсникам. Они лишь спросили: «Ну что, идешь в Малый театр?» Я ответила: «Да».

— А как вообще вы решились уехать из родного Ростова-на-Дону в Москву? Вы ведь учились там у себя в театральном вузе?

— Решение это я приняла легко. Да, после окончания десятилетки действительно поступила в Ростове-на-Дону в театральный. Дело в том, что со школьных лет я занималась в драматическом кружке ростовского Дома пионеров под руководством замечательного человека, актрисы Тамары Ильиничны Ильинской. С ней готовилась к экзаменам, поступая в ростовское училище. Поэтому выбор театрального вуза был неслучайным. Меня приняли, я училась, все было хорошо. Но в какой-то момент вместе с другими ребятами мы решили отправиться в Москву, попробовать себя в столице. Кстати, Тамара Ильинична всегда мне говорила: «Знаешь, поступи сначала в Ростовское театральное училище, а потом видно будет».

— В каком возрасте вы приехали в Москву?

— В 18 лет.

— Родственники в столице были?

— Да, родная мамина тетка жила в Москве, у нее я и остановилась.

— Ехали наобум?

— Наобум, конечно. Никто из нас не знал, поступим или нет.

— В Москве вы хотели учиться именно в Щепкинском училище?

— Как это обычно бывает, абитуриенты пытаются поступать сразу в несколько театральных вузов. Сегодня первый тур в Щепкинском училище, завтра второй — в ГИТИСе, потом третий тур в Щукинском. Мы бегали по всей Москве.

— Что вы читали на экзаменах преподавателям?

— Небольшой отрывок из начала поэмы «Мертвые души», «Плач Ярославны», отрывок «Ручьи, где плещется форель» Константина Паустовского. Конечно, басню.

— Какая широкая палитра! Сразу решили продемонстрировать экзаменаторам все свои способности?

— Думаю, что так и надо, чтобы по возможности наиболее полно открыть, что ты можешь.

— Кстати, у вас были кумиры среди актрис, на кого вы хотели быть похожей?

— Мне нравились очень многие актрисы, как они работали в кино, театре, и я за ними наблюдала.

— В Щепкинское училище, насколько понимаю, поступили сразу?

— Да, на курс Михаила Ивановича Царева.

— Чему за годы учебы в вузе вас научил Мастер?

— Главное — он научил нас отношению к профессии. У нас были замечательные педагоги: Борис Маркович Казанский, Григорий Николаевич Дмитриев, Римма Гавриловна Солнцева. Ведущие преподаватели кафедры сценической речи, написавшие пособие «Искусство речи», — Надежда Петровна Вербовая, Вера Васильевна Урнова, Олимпиада Михайловна Головина. А Михаил Иванович ведь был еще и директором Малого театра.

— То есть у него было не так много времени, чтобы с вами, студентами, постоянно находиться.

— Михаил Иванович приходил всегда перед экзаменами, за несколько дней, отсматривал наши этюды, показы, делал замечания. Общение с таким человеком, конечно же, не может пройти бесследно. Если коротко ответить на ваш вопрос, чему он нас научил, скажу так: отношению к делу, трудолюбию, порядочности, трепетности к своей профессии.

— Евгения Константиновна, а где проходит грань? Можно сказать, что актер или актриса играют всегда, не только на сцене, но и в жизни?

— Нет, конечно.

— Извините, но я вас немного провоцирую.

— Ну да, я понимаю.

— То есть в жизни вы не играете?

— Нет, не играем. Впрочем, на сцене мы тоже не играем. Вот мы часто говорим: играть, играть, играть. Но на сцене надо не играть, надо проживать. Проживать этот отрезок времени, который тебе дан пьесой, обстоятельствами, персонажем, надо именно проживать его, а не играть или изображать. Зритель сразу увидит, если ты будешь играть, а не проживать.

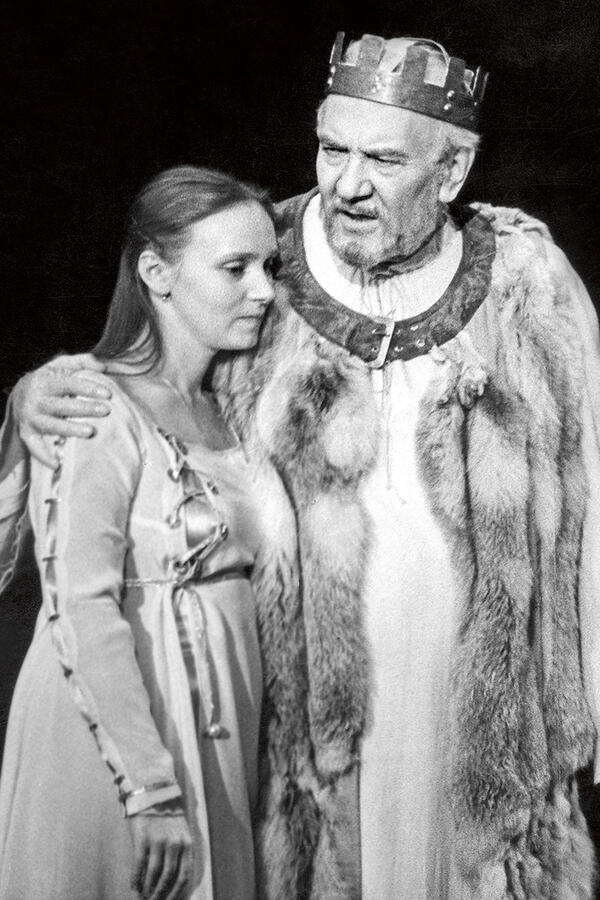

— Но как это так достоверно, правдиво сделать, чтобы зритель поверил, что на сцене не Евгения Глушенко, а Лиза из «Горе от ума» или Корделия из «Короля Лира»?

— Не знаю. (Улыбается.)

— Определенно у вас есть своя техника? Вы стоите за кулисами одна, и вот выходите на сцену — и вы уже другая.

— У меня был такой случай, который меня многому научил. У нас готовился спектакль «Холопы», репетировал выдающийся режиссер Борис Александрович Львов-Анохин. Я у него уже играла в одной постановке, и это была другая роль, не совсем моя. Я играла юных девушек, а тут мне дали княгиню. Я спрашивала: «Борис Александрович, что такое княгиня? Я не знаю, не понимаю, как мне ее играть». Он говорит: «А вы ничего не играйте».

— Как?

— Вот и я тогда очень удивилась после этих слов Бориса Александровича. Я его не поняла, не знала, что же мне делать. Потом как-то, во время очередной репетиции, мне стало не очень удобно выходить на сцену справа. Режиссер посоветовал выйти слева. Все равно не получается. Тогда он предложил отложить репетицию той сцены.

Но вдруг в тот же день, спустя некоторое время, мы случайно встречаемся под сценой Малого театра, где темно, светит только один фонарь. Борис Александрович остановил меня и говорит: «Женечка, выучите текст, и все получится». До сих пор помню, как у меня щеки зарделись, так мне было стыдно. Но это была правда. Своими капризами тогда я лишь прикрывала то, что недостаточно хорошо знала текст. Я думаю: «Какой стыд, какой стыд!» С тех пор знаю: главное — выучить текст, чтобы он лег. Ну а с какой стороны выйти — дело десятое, мне это потом было все равно.

— Что, исходя из вашего опыта, легче: рассмешить публику или заставить ее плакать?

— Мне кажется, что жизнь трагикомична, поэтому я никогда не задумывалась над этим вопросом. Скажу лишь, что комедию актеру надо играть очень серьезно, тогда это будет смешно. А трагедию — светло.

— Вам, кстати, что больше нравится играть, современность или классику?

— Я играла и то и другое, но в основном все-таки классику. Мне это ближе по душе. Что же касается современных пьес, то главное, чтобы они были интересными и для меня, и для режиссера. Когда собирается команда, режиссер, актеры, всем должно быть интересно друг с другом. В этом, считаю, залог успеха.

Вообще, хочу сказать, мне повезло и в Малом театре, и в кино. Я могу перечислить режиссеров, с которыми работала.

— Перечислите.

— Первая роль — «Горе от ума», это Михаил Иванович Царев и Виталий Николаевич Иванов. Вторая роль — «Заговор Фиеско в Генуе», это Леонид Ефимович Хейфец, замечательный режиссер, с которым было и очень интересно работать, и очень трудно. Он режиссер, который выворачивал тебя наизнанку, но это правильно.

— Это вы сейчас говорите, что выворачивать актера наизнанку правильно. А тогда так же считали или рыдали?

— Тогда я рыдала, плакала, потому что часто не понимала, что от меня Хейфец хочет. То есть умозрительно мне вроде все было понятно, но этого мало. Роль необходимо понять кишками! Надо прочувствовать ее изнутри. А это нелегко, ну не всегда легко.

Когда я еще училась, где-то вычитала или услышала выражение Георгия Товстоногова, что ролью надо забеременеть. Я не сразу поняла смысл этих слов, думала, что это такое. А это значит, что ты непрестанно должен думать о своей роли.

Идешь по улице, допустим, — у меня часто так бывало, — идешь по улице и начинаешь произносить текст своей роли. То есть отключаешься и забываешь, что ты в общественном месте. Ну хорошо, когда народу нет. Сейчас этим не удивишь, потому что у всех наушники и они все время разговаривают, а в то время идет женщина и говорит что-то себе под нос... Но вот это тот момент, когда роль не отпускает, держит тебя, и где бы ты ни была, все время фиксируешь ее. И потом, как тоже у Товстоногова, хотя не только у него, это все режиссеры говорят: вы должны, как камера, наблюдать за происходящим, что делается вокруг вас.

— В жизни?

— Да, в жизни. Откуда еще черпать опыт? Вы должны наблюдать, как окружающие вас на улице люди ходят, разговаривают, спорят, жестикулируют...

— Это может пригодиться во время работы над той или иной ролью?

— Именно. Потом вдруг подсмотренное на улице ассоциативно проявится у тебя. В каких-то своих ролях я вдруг прямо вижу: «О, это моя бабушка!» или «О, а это моя мама!» Или еще кто-то, какая-то женщина, которая мне запомнилась своей походкой, выражением лица. Сейчас, к сожалению, молодые ребята, студенты, тексты своей роли читают по айфонам. А когда я пришла в Малый театр, видела актеров, которые переписывали свой текст от руки, чтобы лучше его запомнить. Это уже доказано: в таком случае, когда пишешь, одновременно задействованы сразу несколько видов памяти.

По-другому с тех пор я и не работала. Каждую свою роль всегда переписывала в тетрадку, делая разные пометки, записи. Иногда даже по несколько раз переписывала свою роль. Сначала в одну тетрадь, потом в другую — уже по-иному, с какими-то новыми наблюдениями.

— У вас великолепнейшая актерская школа, в основе которой, насколько понимаю, те великие актрисы, которых принято называть «старухами» Малого?

— Да, это они, прекрасные «старухи», которые, кстати, и подвигли Станиславского разработать свою знаменитую систему.

— Вы находите сегодня время читать книги?

— Да. Это одно из моих любимых занятий — читать и перечитывать то, что особо понравилось. Вот сейчас, например, я читаю роман Ивана Тургенева «Отцы и дети». Все написанное воспринимаешь совершенно по-другому. Я получаю огромное удовольствие от языка. Конечно, читаю книги не в айфоне, а в печатном варианте. Это ведь такое наслаждение — перелистывать страницы, возвращаться к особенно полюбившимся местам.

— Давайте поговорим о кино, где вы сыграли немало великолепных ролей. Одна из самых любимых народом — это обаятельная библиотекарша Вера Силкова из фильма «Влюблен по собственному желанию», за исполнение которой в 1983 году на кинофестивале в тогда еще Западном Берлине вы получили «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль. Насколько эта героиня важна для вас?

— Вы знаете, для меня все роли в кино важные. «Впервые замужем», например, достаточно известный фильм, и его тоже зритель любит. И «Неоконченная пьеса для механического пианино». Это вообще была моя первая роль, первый опыт в кино. По большому счету, я не выделяю ни одну из ролей, сыгранных на экране. Каждая из них мне дорога, каждая что-то дала, как в профессиональном отношении, так и в восприятии меня зрителем.

Я вам говорила о театре, что мне повезло, я работала с выдающимися режиссерами, от которых многое взяла. Так же и в кино. Все они разные, это и Иосиф Ефимович Хейфиц, и Никита Сергеевич Михалков, и Сергей Герасимович Микаэлян, и Павел Григорьевич Чухрай.

— Но они яркие. Это, что называется, редко, да метко.

— Мне было очень интересно работать в кино. Я видела, как тонко работает Иосиф Ефимович Хейфиц, как исподволь, в разговорах, коротких замечаниях, репликах он направляет к пониманию образа. Это было потрясающе.

Еще на съемках, помню, у него всегда была помощница, которая постоянно стояла рядом с секундомером. Это меня немного выбивало, но Иосиф Ефимович объяснил, насколько важно уложиться в тот или иной отрезок времени.

— Вообще, актер — это прежде всего дисциплина, верно?

— Да. Все правильно, дисциплина должна быть обязательно.

— Спрашиваю вас об этом потому, что для обывателя актер — это красные дорожки фестивалей, приемы, вечеринки, коктейли, шампанское...

— Нет, конечно. Но кто злоупотребляет всем этим, имею в виду таким образом жизни, это сразу видно... Так что дисциплина превыше всего!

— Как вам работалось с актерами, с которыми вы играли в кино, например с тем же Олегом Янковским — партнером по «Влюблен по собственному желанию»?

— Замечательно, прекрасно работалось. Мы быстро нашли общий язык и с режиссером, и со Всеволодом Николаевичем Шиловским. Я помню, что мы очень все веселились.

— А до этого вы были знакомы с Янковским? Вообще имеет значение, знаешь ты будущего партнера по фильму лично или нет?

— Нет, с Олегом Ивановичем я не была до фильма знакома лично, но, естественно, знала его как актера. Кстати, на эту роль режиссер картины Сергей Герасимович Микаэлян приглашал несколько разных актеров. Поэтому у меня были пробы с каждым из них. Знаете, в целом не думаю, чтобы личные отношения как-то влияли на твою игру. С любым партнером ты работаешь с полной отдачей. Это естественно.

— Для вас важны мнения критиков, что они о вас говорят, пишут?

— Я начинала работать в театре, когда были такие критики, как Александр Петрович Свободин, Владимир Яковлевич Лакшин, Инна Натановна Соловьева. Вот мнение этих критиков мне было важно. Все они были очень образованными людьми с отменным театральным, литературным вкусом. Их точка зрения всегда была любопытна, имела вес. А сейчас я не знаю ни одного критика. Есть ли вообще такие?

Но по большому счету, честно говоря, никогда сама не искала, кто что обо мне написал. О каких-то публикациях, где речь шла обо мне, рассказывали другие. Я этим не интересовалась.

— Фильмы со своим участием смотрите?

— Смотрю, когда показывают по телевидению и у меня есть свободное время.

Понимаете, я смотрю их потому, что они будят во мне приятные воспоминания. Вот идет картинка, а я знаю, как это делалось, готовилось. Вспоминаю, как мы ее репетировали, что тогда шел дождь или еще что-то. То есть не слежу за сюжетом, а вспоминаю. Помню, что во время съемок мне в какой-то момент нужна была музыка, чтобы настроиться, и я попросила Иосифа Ефимовича Хейфица подобрать ее для меня. Я это вспоминаю, когда смотрю. Ну, так получается.

— Какую музыку, кстати, вы любите слушать?

— Классическую. Она у меня постоянно фоном идет по радио «Орфей». Если же мне хочется послушать что-то конкретное, тогда я ставлю диск.

— Классика вас расслабляет?

— Я бы не сказала, что она меня расслабляет, наоборот. Вернее, так: какие-то музыкальные композиции, может быть, и расслабляют, а какие-то заставляет тебя очень сильно эмоционально работать.

— То есть буги-вуги, рок-н-ролл, диско — это не про вас?

— Нет, почему, мне нравятся Хампердинк, Том Джонс, «Битлз», это моя юность, школьные годы.

Что касается классической музыки, то, признаюсь, я не сразу пришла к ней. А сейчас просто наслаждаюсь и Моцартом, и Бетховеном, и Шопеном, и Рахманиновым, и Чайковским.

— Для вас имеет значение, на какой сцене играть? Хочу понять: где-то на гастролях в провинции вы так же будете выкладываться на все сто, как и на сцене Малого театра?

— Ну а как иначе? Допустим, в Малом я играю хорошо, а в театре Костромы, или куда мы едем, буду играть хуже? Нет, конечно. Тот же зритель может приехать в Москву и посмотреть этот же спектакль в Малом театре, что он тогда скажет: «Да, она хорошо играла в Москве, а у нас плохо»? Так не бывает.

— Хорошо. Ну а имеет значение, полный перед вами зал или пустой наполовину?

— Конечно же, приятно, когда полный зал, ложи блещут и так далее. Но, допустим, в пандемию коронавируса мы играли в зале, где находилось лишь 25 процентов зрителей, потом разрешили 50 процентов, но играть-то надо в любом случае.

— Выходя на сцену, вы делите зрителей, которые к вам пришли, на хорошую и плохую публику? Ведь разные люди приходят.

— Бывает так, что начинается спектакль и ответ из зала идет очень быстро. Реакцию мы чувствуем. А бывают спектакли, когда зал очень внимательный, тихий, слушает, но реакции нет. И вдруг потом наступает какой-то перелом, зрители начинают реагировать, и в финале — аплодисменты. Конечно, зритель разный. Но сказать, плохой он или хороший, нельзя, для нас он всегда желанный. Слава богу, что люди ходят в театр. Особенно важно, чтобы, если человек пришел в театр впервые, после у него появилось желание прийти еще раз, а потом еще и еще.

— Вы согласны, что существует колоссальная разница между игрой на сцене и на съемочной площадке? Кто-то считает даже, что это чуть не две совсем разные профессии.

— Нет, я не согласна с этим. Почему же тогда актеры театра столь удачно и часто снимаются в кино?

— Да, но есть ведь артисты только кино? Вячеслав Тихонов, например.

— Верно. Однако есть и обратные примеры — актриса Руфина Дмитриевна Нифонтова, которая окончила ВГИК, снималась в кино, а затем ее пригласили в Малый театр, где она много и успешно играла. Элину Авраамовну Быстрицкую, к слову, тоже узнали из кино, а потом она была приглашена в Малый театр и много лет играла на его сцене.

Поэтому я и говорю, что играть на сцене и в кино — это, конечно, одна профессия. Другое дело, что между игрой на сцене и съемочной площадке есть различие. В театре ты работаешь на пятьсот, семьсот, тысячу человек...

— ...и на живую публику.

— Да, и на живую публику. А в кино работаешь на крупном или среднем плане, и там уже многое зависит от режиссера, который будет монтировать, и так далее. И хотя в театре от режиссера тоже зависит немало, но еще больше все зависит от тебя: как ты сыграешь в данную секунду, что сделаешь на сцене. В кино велика роль монтажа. В театре же ты сама отвечаешь за себя.

— Главное, где бы ни играл, не врать, не так ли?

— Безусловно. Если ты врешь внутри, то это будет заметно и на живой публике, и на экране. Всегда видно, когда человек врет. Никто специально из актеров, разумеется, этого не делает. Я имею в виду, когда актер не заряжен, когда у него ничего нет внутри. Когда он пуст, ему нечего сказать. В таком случае, хоть где играй, на большой сцене или на маленьком экране, ложь все равно будет видна.