«Думаю, роль Тихонова в «ТАСС уполномочен заявить...» сложнее с точки зрения актерского мастерства, чем в «Семнадцати мгновениях весны».

— Владимир Петрович, исполнилось 40 лет со дня премьеры вашего сериала «ТАСС уполномочен заявить...», который входит в золотую коллекцию Киностудии имени Горького. Он по сей день идет в эфире телеканалов. Как вы получили предложение снимать этот проект, как взялись за дело?

— Вы что-нибудь знаете об этом?

— Конечно. Мои родители дружили с Татьяной Лиозновой, она бывала у них в гостях, рассказывала, как непросто складывались ее взаимоотношения с писателем Юлианом Семеновым, по повести которого был снят легендарный сериал «Семнадцать мгновений весны». Поэтому, когда возник вопрос, кто станет экранизировать повесть «ТАСС уполномочен заявить...», за дело взялся сначала Игорь Шатров, но их отношения с писателем тоже не сложились. И тогда Семенов настоял на кандидатуре Бориса Григорьева. Борис Алексеевич, ученик Сергея Герасимова, имел удачный опыт работы с писателем над фильмами «Петровка, 38» и «Огарева, 6». Правда, я не верю, что черновой монтаж снятого им сериала не устроил ни студию, ни Комитет государственной безопасности, успешной операции которого по разоблачению американского шпиона он был посвящен. Григорьев все-таки большой режиссер.

— Расскажу, как было дело. Начнем с того, что «ТАСС уполномочен заявить...» не сериал в сегодняшнем понимании, а телевизионный художественный фильм — была в советское время такая кинематографическая форма. Она отличалась от кинотеатральной продукции тем, что такого же, как в кино, художественного уровня надо было достичь за неизмеримо меньшие деньги. Однажды мы говорили с председателем Госкино Арменом Медведевым о киноязыке, и я определил решение этой проблемы так: «Телевизионный фильм отличается от кинофильма прежде всего крупностью плана, то есть надо снимать актера так крупно, чтобы он ушами перекрыл в кадре отсутствующую декорацию». Армену эта шутка понравилась, он потом часто ее цитировал. Медведев был племянником жены моего мастера Юрия Павловича Егорова, в доме которого мы познакомились, еще когда я учился во ВГИКе и был единственным на курсе, кто туда допускался.

Так вот, отвечая на ваш вопрос, скажу: картина «ТАСС уполномочен заявить...» имела трудную производственную судьбу. Мне пришлось стать третьим по счету ее режиссером. Я еще учился во ВГИКе, когда картина была запущена в производство. Юрий Павлович как-то выделял меня на курсе и очень хотел помочь с дебютным фильмом. Я ведь по советским законам не имел права работать на столичной киностудии, поскольку не имел московской прописки. Родом я из Харькова, а во ВГИК поступал вообще из Донецка, куда мы с женой переехали.

Но Юрий Павлович, когда я перешел на четвертый курс режиссерского факультета, начал внедрять меня на Киностудию Горького, где был художественным руководителем Первого творческого объединения. Институт кинематографии и студию разделял общий забор, а в нем, несмотря на все усилия администрации, зияла «незаживающая» дыра, которую студенты всегда поддерживали в «рабочем» состоянии. Вот этими кабаньими тропами я проникал на студию. Редакторы егоровского объединения стали предлагать мне разнообразные сценарии из портфеля студии. Я их читал во множестве и всякий раз отказывался от очередной слабенькой истории про комсомольцев, милиционеров или пограничников. Все это было, мягко выражаясь, совсем не то, чем мне хотелось бы дебютировать в кино.

На студии висел стенд, а на нем перечень фильмов, которые находились на разных этапах производства. Там я впервые и обратил внимание на название «ТАСС уполномочен заявить...». Должен признаться: несмотря на то что две мои картины сюжетно содержат борьбу с преступниками, я не знаток и не любитель детективной литературы. Юлиан Семенов был для меня автором хорошей прозы (по его повести «Дунечка и Никита» мой мастер снял картину «Не самый удачный день») и еще автором «Семнадцати мгновений весны», картины, которая мне очень нравилась. В общем, про «ТАСС уполномочен заявить...» я ничего не знал и продолжал обдумывать варианты дебюта.

В очередной раз мне дали почитать сценарий — опять же про милицию, и снова со всеми мыслимыми штампами, присущими такого рода продукции. Но на этот раз мой глаз зацепился за два необычных сюжетных поворота. Стоп-стоп-стоп! Кажется, вокруг этого можно что-то придумать... После нескольких дней размышлений я сказал, что, пожалуй, за него возьмусь. Редакторы посмотрели на меня с некоторым недоумением, тут же позвонили Юрию Павловичу: Фокин взял сценарий! ЮП, как мы его называли, был краток: «Немедленно привезите его мне». Прочитал и две недели со мной не общался. Если замечал меня в конце студийного коридора, поворачивался и шел в другую сторону. Однажды я все-таки его перехватил и спросил:

— Юрий Павлович, в чем дело?

— Будем считать, Володя, что это не самая удачная ваша шутка.

— Это не шутка.

— Вы собираетесь снимать ЭТО?

— Нет, не это. Под этим названием «Сыщик», но другое, а может, и название поменяю.

И рассказал историю, которую придумал. Егоров был очень осторожным человеком:

— Вы с ума сошли! У вас нет московской прописки, семья где-то в Донецке, вы пять лет мотаетесь туда-сюда, вам надо снять две-три крепкие картины, доказать свое право работать здесь.

— Юрий Павлович, я вам пять лет доказывал свое право на это. Если вы мне доверяете, давайте снимем картину, где совместим драму на грани трагедии и фарс, комедию и углубленную психологическую историю.

А талантливый человек Егоров если заводился, то его было не остановить.

— Ну черт с вами, давайте! — говорит.

— Ваш мастер не ошибся, «Сыщик» стал лидером советского проката.

— Первую серию посмотрели 105 миллионов зрителей, вторую — почему-то 106 миллионов. Данные опубликовал журнал «Советский экран», я еще удивлялся, почему такая разница. Запустился я с односерийной картиной, но поскольку сценарий все время дорабатывался и возникали все новые и новые эпизоды, получилось две серии.

После «Сыщика» снял «Александра Маленького» о детском доме, созданном советской военной администрацией в первые дни мира в Германии. Туда попадали немецкие дети, потерявшие родителей на последнем этапе кошмарной войны. Фильм был удостоен всесоюзной премьеры, он вышел сразу в 26 московских кинотеатрах, имел большой успех на наших и международных кинофестивалях. Я много ездил с ним по стране, как вдруг в один прекрасный день меня вызвал к себе директор Киностудии Горького Евгений Сергеевич Котов. Мы были с ним в добрых отношениях, поэтому он опустил предисловия: «Володя, у нас катастрофа! Флагманская картина «ТАСС уполномочен заявить...» по сценарию Юлиана Семенова остановлена, и уже шесть месяцев мы не можем придумать, как ее закончить. Для студии и для меня это... Выручай!»

Я видел название фильма на студийном стенде, там было написано, что он в завершающем — монтажно-тонировочном периоде. Знал, что это какая-то большая многосерийная картина, и ничего более. А Котов продолжал: «Там почти все готово, надо только чуть-чуть доснять. Но главное — перемонтировать».

Не буду вдаваться в подробности, однако я даже мысли не мог допустить, что можно влезть в чужой материал, что-то там по-своему перекраивать, и категорически отказался.

Евгений Сергеевич попросил: «Ну тогда хоть посмотри материал, может быть, что-то посоветуешь».

Я согласился, сел смотреть (картина тогда была семисерийной), и там действительно снято было больше шести серий, то есть почти все. Но сделано на удивление плохо, трудно было поверить, что это работа известного режиссера. Статичная камера, примитивные мизансцены, тяжеловесные диалоги. Прекрасные артисты ведут глубокомысленные, как бы политические дискуссии, размышляют о судьбах мира и при этом лепят пошлости вроде того, что КГБ стал инструментом разрядки. Словом, тяжелая творческая неудача.

Когда выходил с редактором из просмотрового зала, рядом в ожидании следующего просмотра оказались несколько человек, уж не знаю, случайно или это было подстроено. Они заметили меня, поинтересовались, что смотрел. И по студии тут же понесся шепоток: Фокин будет снимать «ТАСС уполномочен заявить...».

Повесть Семенова я прочитал. Она меня совсем не вдохновила: слабая работа, написанная наспех и вполне небрежно. Юлиан Семенович создал ее за 16 дней, чем очень гордился. Книга была заказана председателем КГБ СССР Юрием Андроповым. И вот почему.

В то время мир был шокирован смертью бывшего премьер-министра Италии Альдо Моро, которого похитила и убила ультралевая террористическая организация «Красные бригады». В ней состояли и некоторые члены Итальянской компартии, получавшей немалые средства от КПСС, и во всем мире поднялся крик, что убийство Альдо Моро — дело рук Советского Союза и вообще он рассадник международного терроризма и финансирует «Красные бригады».

А тут случилось дело Александра Огородника, дипломата, завербованного ЦРУ в Боготе. Он имел доступ к секретным документам МИДа, передавал их американцам, более того, посватался к дочери секретаря ЦК КПСС Русакова, что давало ему в перспективе неограниченный доступ к секретной информации. На пути встала любовница Ольга Серова, которую Огородник безжалостно отравил ядом, полученным из Америки, как только заподозрил, что она может помешать его планам. Операция по его разоблачению была блестяще проведена советской контрразведкой. И тогда председатель КГБ Юрий Андропов, навстречу истории с Альдо Моро, велел найти хорошего писателя, чтобы тот изучил дело Огородника и в художественной форме предал его огласке. Это был стопроцентно доказанный террористический акт, который Огородник совершил на территории СССР по прямому указанию и по инструкциям его кураторов из ЦРУ. Так Юлиан Семенов был допущен к архивам КГБ и в ускоренном режиме, по-стахановски, написал книгу.

— Разве возможно сочинить что-то качественное в такой короткий срок?

— Думаю, нет. Мне рассказывали, что Семенов провел в архивах дня два, сказал: «Мне все понятно», — и сел за работу. Слышал, у него был свой метод: он наговаривал текст на диктофон, а потом отдавал пленки расшифровщикам, которые переносили надиктованное на бумагу. Возможно, благодаря этому Семенов был неслыханно плодовит, а поскольку человеком он был весьма одаренным, то заслуженно популярным, да к тому же вхож в самые высокие кабинеты.

В короткий период, когда мы с ним сотрудничали, он устроил мне встречу в ЦК КПСС с помощником Брежнева Анатолием Ивановичем Блатовым. Помню, приехали в здание на Старой площади, там был какой-то особенный вход. Меня досматривали с головы до ног, а Юлиан вкатился в вестибюль, как к себе домой, там на него мгновенно набросились ребята-прапорщики из охраны. Они знали, на кого заказаны пропуска, и каждый заранее запасся книгой Юлиана, каждый протягивал свой экземпляр, чтобы тот оставил на нем автограф. Семенов был литератором узнаваемым, как кинозвезда.

Мы шли по коридору мимо дверей с табличками: Кириленко, Черненко, Пономарев... Брежнев пребывал уже не в лучшей форме, да и соратники недалеко ушли от него по возрасту. Поэтому невольно возникал вопрос, кто же на самом деле управляет страной. Кто-то же ведет переговоры на самых разных уровнях на всех континентах, кто-то крутит весь мир в бараний рог так, что одни нас любят, другие боятся и ненавидят, но уважают все. Не Брежнев же! Он не может не то что принимать решения, даже внятно прочитать кем-то подготовленные для него речи. И тут я увидел одного из тех, кто все это делал.

Анатолий Иванович Блатов занимал небольшой кабинет, каждый метр которого был завален книгами. На рабочем столе бедлам, как у действующего писателя, которому не до быта. Мне даже сразу стало как-то неловко, что мы отвлекаем человека от важных государственных дел. Семенову же это было в самый раз. Они начали разговаривать о политике. А я, по замыслу Юлиана Семеновича, очевидно, должен был слушать разинув рот и осознать наконец масштаб подарка судьбы, который на меня свалился, и места, куда меня по ошибке допустили. Юлиан находил какие-то темы, фантазировал, Блатов очень вежливо с ним дискутировал. Я тоже периодически вставлял свои пять копеек в их беседу. Речь плавно перешла к кино и в том числе к тому, почему не получилась столь важная в политическом смысле картина «ТАСС уполномочен заявить...». Семенов успокоил:

— Пока не получилась, но теперь обязательно получится, вот за дело взялся молодой режиссер, вполне толковый человек. Только люди не всегда понимают: основа хорошего фильма — сценарий, начинают нести отсебятину, вот и погубили. Ведь еще в Писании сказано: «В начале было Слово».

Тут уж я не смолчал и заметил:

— «В начале было Дело», — сказано в другом, тоже широко известном произведении.

На что Блатов в ту же секунду включился и с явным удовольствием на блестящем немецком языке произнес монолог Фауста, закончив этими словами. Он не красовался, тема эта возникла совершенно случайно, и от того, как между делом, впроброс это прозвучало, я понял: дела вершат серьезные образованные люди.

Я стал учить немецкий, готовясь к съемкам «Александра Маленького». На каком-то этапе вдруг понял, что не смогу без него обойтись, потому что немецким ребятишкам, а их будет больше пятидесяти, придется решать гроссмейстерские актерские задачи и найти с ними общий язык через переводчика будет очень сложно. Рискнул, попросил Сергея Аполлинариевича Герасимова написать письмо ректору МГУ, тот пошел навстречу, и меня со вторым режиссером включили в группу заведующей кафедрой иностранных языков, знаменитой Китайгородской, которая разработала систему изучения языков методом погружения. Два месяца жил в аду: параллельно писал сценарий и «погружался» в немецкий. Но в итоге довольно неплохо заговорил. Во всяком случае, когда объяснял в Германии, что изучал язык два месяца, мне мало кто верил. Тогда, у Блатова, знание немецкого опять пригодилось.

— Семенов помог вам осознать важность задачи, которую предстояло решать. А как вы убедили его переписать сценарий?

— Меня познакомили с непосредственными руководителями и исполнителями той операции контрразведки — заместителем начальника Второго главного управления КГБ СССР Виталием Константиновичем Бояровым и начальником отдела Вячеславом Ервандовичем Кеворковым (в это время он был первым заместителем гендиректора ТАСС). Мы встретились, они рассказали мне, как на самом деле протекала та операция. Я был поражен:

— Так на таком материале можно сделать потрясающую картину!

— Ну вот берите и делайте.

— А как быть с тем, что уже снято?

— Делайте все, что захотите.

И я решился, но при условии, что снимаем все заново, с нуля, по новому сценарию и с другим актерским ансамблем. И еще одно условие: сниматься будут те, кого я назову, без каких-либо проб и утверждений. Эти условия были безоговорочно приняты.

Мы встретились с Семеновым, я честно сказал, что неизбежность неудачи заложена в литературе.

— Если вы согласны кардинально переработать сценарий, то мы можем за это взяться.

Он, человек талантливый, импульсивный, к моему удивлению, сразу согласился сесть за работу:

— Приезжайте ко мне да дачу в Красную Пахру, и начнем.

Юлиан прислал за мной машину, но попросил: «Сделайте крюк, захватите с собой еще одного человека, его зовут Клаус Менерт». Был такой немецкий, как тогда говорили, «советолог», которого ведущий одной телепрограммы — политический обозреватель Юрий Жуков (у него было прозвище Политический Подозреватель) — числил врагом Советского Союза, поливал на чем свет стоит, грозил пальчиком из телевизора: «Не выйдет, господа!» А в это время Юлиан проворачивал с ним невероятные комбинации. Клаус Менерт через Бранденбургские ворота перевозил из Западного Берлина в Восточный художественные ценности, исторические рукописи, картины, иконы, похищенные и вывезенные нацистами во время войны из СССР, возвращал их на родину. «Проклятый советолог» покупал эти вещи у коллекционеров, на аукционах, привозил их сюда и через Юлиана передавал нашим музеям. Менерт не любил советскую власть, но не Россию, русских людей. У него были русские корни.

Клаус оказался очень пожилым человеком. И вот переезжаем мы Большой Каменный мост. Без тени бахвальства или зубовного скрежета, абсолютно спокойно Менерт указывает пальцем на кондитерскую фабрику «Красный Октябрь»: «Видите эти здания? Эта фабрика принадлежала моему отцу. Я очень благодарен, там сохраняют рецептуру некоторых папиных изделий, например есть у вас такой шоколад «Слава»...»

Переехали мост, движемся по Полянке, Клаус продолжает: «Кстати, вы видели какао «Золотой ярлык»? Коробочки печатали в этом здании, в типографии моего деда, он разработал дизайн всех шоколадных оберток. А на крыше у нас был зимний сад, и детьми мы там играли». Он говорил об этом абсолютно индифферентно, видно, все уже давно перегорело.

Приехали к Семенову. Тот был щедрым хозяином, накрыл роскошный стол, мы весь день «нарушали спортивный режим». И с Юлианом как-то очень открылись друг другу. Он предложил: «Приезжайте через пару дней, сядем за работу».

Опять прислал за мной машину, опять сели за стол обедать, но уже повели разговоры по делу. Юлиан пересказал то, что слышал от генералов Боярова и Кеворкова (это они прообразы героев Тихонова и Соломина), полковника Перетрухина, подполковника Лекарева, других людей, с которыми разрабатывали и осуществляли операцию по разоблачению Огородника.

И вдруг кто-то позвонил ему по телефону: «Так, так, ах, м-м-м, ну ладно, я вообще-то работаю, но так уж и быть, приеду».

«Володя, — говорит, — извините меня, совершенно неотложное дело, у меня горит большой проект и светит очень интересный материал. Оставайтесь, я съезжу, вернусь, и мы продолжим».

Оставил мне кассету с только что появившейся на видео «Эммануэль», чтобы не скучал. Вечер наступил, ночь впереди, Юлиан звонит и извиняется: «Володя, не получается вернуться, все оказалось сложнее, чем можно было себе представить. Оставайтесь ночевать, я подъеду утром. Там на полке вы увидите еще много интересных фильмов, чтобы вам не было скучно, посмотрите, ну и немножко подышите атмосферой их морального разложения».

Я остался с его домработницей, которую он называл Змеей. Говорил: «Змея, иди сюда». Утром она подала мне завтрак и сообщила: «Звонил Юлиан Семенович, сказал, что у него не получится вернуться сегодня, поэтому вы отдыхайте сколько хотите, но, если надумаете уехать, скажите мне, я вызову шофера, он вас отвезет».

С тех пор я Юлиана Семеновича больше не встречал. Вообще никогда.

— А что решили делать со сценарием?

— А что тут решать! Положил перед собой стопку белой бумаги, взял стило перстами десницы — и вперед. В одиночку. В итоге получилось десять серий. Правда, мне иногда помогал Кеворков, он же журналист, и там, где я хотел максимально приблизиться к реконструкции реальных событий, просил его записать, как все происходило, он это делал, соблюдая юридические нормы и особенности оперативной работы, а я эти тексты потом обрабатывал, вписывал диалоги, в общем, доводил до кондиции. Очень благодарен за это Вячеславу Ервандовичу! Вообще, его коллеги активно участвовали в работе и помогали всем, чем могли. Все ведь шло с колес. Практически сразу я запустился в съемочный период. Поэтому днем снимал, вечером монтировал, ночью писал то, что будем снимать завтра. А Семенов как-то передал мне через Кеворкова: «Что он там пишет? Пусть не мучается, а разорвет мою книгу на куски и снимает, как там написано».

— Не опасались повторить ошибки вашего предшественника? Дело-то оказалось очень ответственным.

— Нет, не опасался, прежде всего потому, что Юлиан Семенов находился на удалении от съемочного процесса. У него ведь было много объектов внимания и задач — к примеру, найти украденную нацистами Янтарную комнату. Он просто жизнь на это положил. Изучал какие-то секретные планы, невероятные схемы, немецкие старинные карты. Искал ее повсюду, параллельно делая много хороших дел. Он без конца мотался по миру, вел себя как абсолютно свободный человек, который может ехать куда угодно. Завтра он оказывался в Буэнос-Айресе, послезавтра в Париже или Мюнхене. Через Вячеслава Ервандовича Кеворкова съемочная группа, снимавшая «первый вариант», тоже получила огромные преференции. Они жили в восточном секторе Берлина, но абсолютно свободно ездили в западный через Бранденбургские ворота, там работали целый день, а ночевать возвращались назад. Каждому члену группы выплачивались суточные в восточных и западных марках.

И при всем при этом они привезли оттуда абсолютно непригодный результат. Меня уговаривали сохранить хоть что-то из «валютного» материала. Увы, это было невозможно, из снятого в Западном Берлине не вошло в картину ни одного метра, поскольку снимались другие актеры. А из всего остального я использовал 58 полезных метров, это чуть меньше двух минут экранного времени: необычный проезд на скейтбордах, красивый проезд «Волги» в полях. И так как я не хотел «раскапывать» могилу Ольги Винтер, использовал снятый прежде материал эксгумации, который по-другому перемонтировал.

— Не секрет, кто снимался в прежней версии?

— Секрет, который я не стану раскрывать. Там снимались очень достойные актеры, не хочу бросать на них тень, просто они, на мой взгляд, оказались немного не на своем месте. Кстати, кто-то из них сам отказался от продолжения, они были замучены этой работой, бесконечными конфликтами на площадке, из-за которых, собственно, все неприятности и произошли. Режиссер, как мне рассказывали, работал в состоянии перманентного стресса, в том числе из-за Юлиана Семенова. Сценарист выбрал себе одну из центральных ролей — журналиста Степанова, которая рефреном проходила через всю картину. Поэтому постоянно присутствовал на площадке, рассказывал, как надо снимать, стремился руководить процессом. В итоге режиссер стал подавлять упомянутый стресс проверенным русским средством. У меня в картине осталось три эпизода со Степановым, которого блестяще сыграл Эдуард Марцевич.

Вячеслав Тихонов и в первом варианте играл генерала Константинова. Как и все, кто работал в картине, он был очень огорчен, так от нее устал, что продолжать не хотел. Мы не были знакомы, но я настоял на встрече. Тихонов сказал:

— Владимир Петрович, освободите меня, я так этого наелся!

— Вячеслав Васильевич, я уверен, что будет большой ошибкой, если вы откажетесь от этой роли.

И в подробностях рассказал, в какую картину я его зову. У Тихонова появился блеск в глазах, и он согласился:

— Давайте попробуем.

— Как в итоге сложился актерский ансамбль?

— Как и договаривались: не было никаких проб, я назвал актеров, которые будут сниматься. Правда, когда сказал, что роль резидента американской разведки будет играть самый обаятельный актер советского кино Вахтанг Кикабидзе, студийное начальство схватилось за голову:

— Ты совсем охренел?

— Не исключено, но будет так, другого артиста на роль Джона Глэбба даже рассматривать не стану.

Из предыдущего ансамбля я оставил Алексея Петренко, Георгия Юматова, Ирину Алферову, Михаила Глузского. Полковника Славина прежде играл другой актер, очень хороший. Но у меня снимался Юрий Мефодьевич Соломин.

Единственной, кого меня попросили попробовать, стала Эльвира Зубкова. Вахтанг Кикабидзе порекомендовал мне посмотреть ее на роль подруги и сотрудницы Глэбба Пилар. Эльвира была непрофессиональной актрисой, работала манекенщицей в Доме моды на Кузнецком Мосту. Кикабидзе уверял, что она натура творческая, как он выразился, «игровая», давно мечтает сниматься. Самое главное, она была, что называется, «артистка с гардеробом», в отличие от очень хорошей актрисы, которая играла эту роль до нее, но была одета не лучшим образом. В советское время найти актрисе костюмы так, чтобы она смотрелась в кадре как роскошная европейская дама, оказалось задачей трудновыполнимой. А у Эльвиры было все. Я с ней познакомился. Красивая женщина, одета великолепно. Немножко порепетировал, что-то попробовал. Вижу — она действительно отзывается. На пробах сам разыграл с ней историю, оставаясь за кадром. Мы это сняли, Эльвира понравилась всем и дальше сделала роскошную роль.

Было понятно, что озвучить ее Эльвире не по силам, и для решения этой задачи я выбрал Валентину Талызину. Пригласил ее на пробы посмотреть, как ляжет голос. Валентина Илларионовна пришла в тон-ателье, встала к микрофону, пошло кольцо (тогда так озвучивали), и, глядя на экран, она издала глубокий горький вздох: «О-о-ох!»

— Что-то не так?

— Опять очередная (не могу повторить кто), сейчас я сделаю ей роль, а потом она получит Госпремию, тварь...

Не могла простить, что за «Иронию судьбы, или С легким паром!» госнаграду получила Барбара Брыльска, за которую говорила она, а пела Алла Пугачева. Но голос у Талызиной, что называется, лег «в листа». Утвердил. А она как возненавидела актрису, которую озвучивала, так и продолжала ненавидеть. Только попадет в артикуляцию, сразу командует:

— Давайте следующее кольцо, это готово.

Тогда включался я:

— Какое следующее?! В синхронность вы замечательно попали, артикуляция совпадает, теперь будем делать искусство.

Валентина Илларионовна приходила в бешенство, но тем не менее, стиснув зубы, работала, оттачивая роль в тончайших нюансах до тех пор, пока меня не устраивал очередной дубль. А их иной раз набиралось до двадцати пяти. Это правда. Ненавидела меня Талызина, думаю, не меньше, чем Элю, по сей день рассказывает, что страшнее монстра не встречала. Должен сказать, что ни до этого случая, ни после ни с кем из актеров у меня ничего подобного не было. Только любовь и дружба на всю жизнь.

Мне пришлось переозвучивать нескольких артистов, говоривших по-русски с акцентом. Вахтанг Кикабидзе, эстонцы Хейно Мандри, игравший резидента ЦРУ, и Лембит Ульфсак в роли немецкого режиссера, Микк Микивер, главный режиссер таллинского театра, прекрасный артист, сыгравший американского журналиста. В эпизодах снималось больше 40 актеров одного появления, и в этом была самая большая сложность и наиболее интересная для меня задача. Всегда на «короткие» роли я стараюсь приглашать сильных артистов, способных на «спринтерской дистанции» сыграть своих героев так, чтобы каждый из них стал персоной с «лица необщим выраженьем», чтобы за каждым персонажем стояли биография, характер, уникальный образ.

— С кем из актерского созвездия было работать сложно, с кем, наоборот, легко?

— Я отношусь к числу так называемых актерских режиссеров, поэтому у меня, как уже говорил, плохих отношений с актерами не бывает. Прекрасно работал со всеми и на всю жизнь подружился с Леней Куравлевым, Юрой Соломиным, Вячеславом Васильевичем Тихоновым — он человек закрытый, но у нас с ним сложились прекрасные отношения.

Думаю, роль Тихонова в «ТАСС уполномочен заявить...» сложнее с точки зрения актерского мастерства, чем в «Семнадцати мгновениях весны». Я очень люблю эту картину и его прекрасную работу в ней. Но роль Штирлица играют трое: Тихонов точно и наполненно молчит, за кадром Ефим Копелян роскошным голосом озвучивает его мысли, а Микаэл Таривердиев — его чувства. Ну а всем этим правит железная леди кино Татьяна Михайловна Лиознова, и в результате получается потрясающий персонаж. А в «ТАСС...» все эти задачи он решает в одиночку. В самом неудобном интерьере — абсолютно аскетичном кабинете. Я думал чем-то «украсить» это помещение, потом отказался. Посмотрел кабинет Боярова: небогатая мебель, все советское — письменный стол, стол для совещаний, еще один для стенографистки и карта. Все! Огромное окно в стене всегда затянуто шторками, Москва за ним угадывалась лишь в едва различимых звуках.

Мы с оператором Игорем Клебановым извертелись, выискивая формы движения камеры так, чтобы оживить столь невыразительное пространство. Я люблю внутрикадровый монтаж, люблю снимать крупными блоками, длинными кусками, чтобы актер во всех подробностях проживал в кадре процесс рождения мысли, а вслед за ней слова или поступка. Когда экранное время эквивалентно реальному и все сложные движения души человеческой протекают у нас на глазах, зритель подсознательно верит в происходящее, сопереживает герою. Тихонов проделал очень сложную работу и блестяще сыграл свою роль.

Вахтанг Кикабидзе оказался замечательным парнем, абсолютно лишенным звездности. Когда поехали в экспедицию в Сухуми, вокруг него творилось такое, что можно было с ума сойти. Ему не давали прохода толпы поклонников. Но он вел себя абсолютно нормально.

В фильме есть эпизод, где Джон Глэбб травит своего шефа. Снимали в Доме международной торговли на Краснопресненской набережной, единственном объекте в Москве, где было все по-заграничному — валютные рестораны, бары. В роли апартаментов резидентуры ЦРУ с золотой лепниной и роскошным белым пушистым ковром выступал президентский люкс Хаммеровского центра. Нас предупредили: только, боже сохрани, ничего не поцарапайте, не попортите, не разбейте, через пару дней сюда должна заехать хозяйка огромного бизнеса.

И вот снимаем Хейно Августовича Мандри и Бубу. Сделали один дубль, мне не понравилось, я остановил работу, стал что-то уточнять с актерами. Подходит Игорь Клебанов и говорит: «Володь, можешь отвести всех чуть в сторонку? Мне надо поправить свет». Отошли, слышу, как Клебанов командует: «Вот этот прибор перенесите на три шага вправо». Стою, разговариваю с актерами. И вдруг раздается какой-то взрыв. Понять в первую секунду, что случилось, нельзя, но во вторую все стало ясно: с потолка зонтом под бешеным давлением льется вода, сначала ржавая, потом зеленая и наконец вполне прозрачная.

Осветительный прибор поставили ровно под так называемый спринклерный датчик. Я инженер в прошлом и знаю, как он устроен. Если температура повышается, специальная вставка плавится и открывает воду для пожаротушения. Осветитель, не желая того, поставил прибор прямо под эту штуку, она расплавилась, вода хлынула, лампа взорвалась, а рядом находился Буба в роскошном белом костюме... Сотрудники гостиницы сообщили нам позже, что система пожаротушения за то время, что ее пытались унять, вылила на нас девять тонн воды.

— Где снимали заграницу?

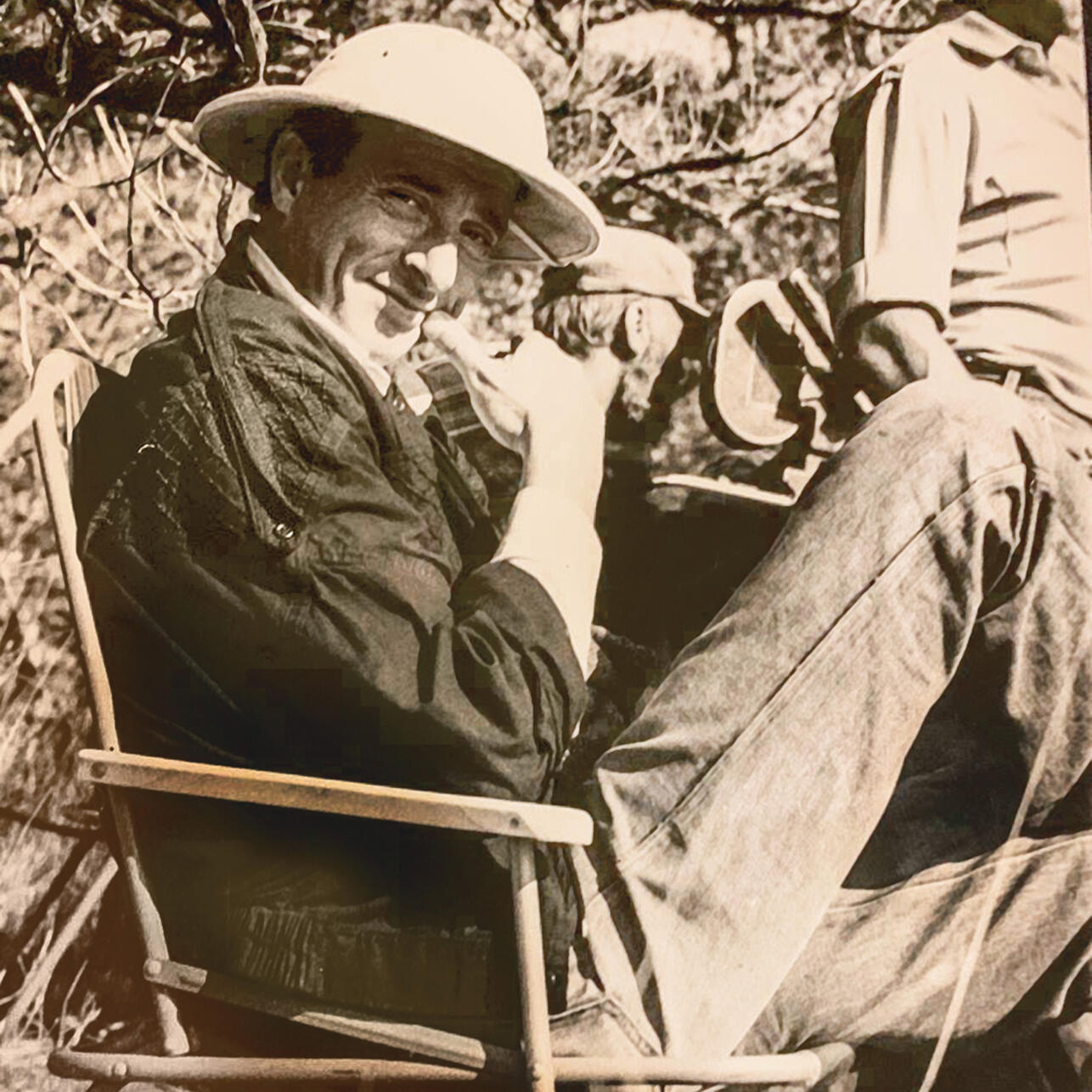

— Африканскую линию на Кубе и в Сухуми. Это одна из заноз, которые до сих пор сидят у меня в сердце. На самом деле это латиноамериканская история, она произошла в Боливии, а не в Африке. Но Юлиану по настоянию заказчика пришлось перенести сюжет на Африканский континент, где шла в тот момент освободительная борьба. Отсюда вся эта безумная топонимика: Нагония — аллюзия в сторону Анголы, под Луисбургом имелся в виду Йоханнесбург. Мне не удалось вернуть историю в Латинскую Америку, в КГБ были против, Бояров не смог переубедить руководство. В роли Африки выступила Куба, поскольку вся валюта просто в ноль была потрачена предшественниками на немецкую экспедицию.

Прилетели, нас принимал генерал Абрантес, который руководил местными спецслужбами. Их Министерство внутренних дел включало в себя госбезопасность и полицию. Все это устроили Бояров и Кеворков. Принимали пышно, дарили немыслимых размеров букеты. Подчиненные Абрантеса должны были предоставить съемочной группе людей, а главное, соответствующие автомобили, обеспечить порядок при съемках на улицах Гаваны. На Кубе в то время ездили машины 1957 года — американцы ушли, а их транспорт остался. Но в тот момент, когда сел наш самолет, нам объявили, что неподалеку, на острове Гренада, грянул военный переворот. «Кубинские рабочие», которые строили там гражданский аэродром, оказались в американской западне, и все сотрудники спецслужб занимались их вызволением. Мы остались без машин, без людей из госбезопасности, которые должны были нам помогать, причем абсолютно бесплатно, такой была договоренность.

Тем не менее отработали пять съемочных дней. Как я выкрутился, как мы это сняли, страшно вспоминать. Кризис на Гренаде закончился ровно в тот момент, когда мы улетали. Наш самолет задержали, потому что Фидель Кастро с братом Раулем и огромной свитой прибыли в аэропорт Гаваны встречать тех «рабочих», которые героически строили аэродром.

— Как развивались события, когда съемки завершились?

— Когда съемочный период закончился, мы, как водится, входим в монтажно-тонировочный и с огромным напряжением, чтобы уложиться в сроки, ведем монтаж, речевое озвучивание, пишем шумы. Мы с Эдуардом Артемьевым, который написал гениальную музыку к картине, вовсю работаем с Госоркестром кинематографии, как вдруг меня вызывает директор студии Котов. Смотрю, он как будто пыльным мешком пришибленный:

— Володя, только спокойно.

— Евгений Сергеевич, я вроде не нервничаю, а с вами-то что?

— Володя, ты должен сдать картину раньше, «ТАСС уполномочен заявить...» поставили в эфир 30 июля.

А наш график был просчитан до секунды, по плану я должен был сдать огромную десятисерийную картину 28 декабря 1984 года, и то дай бог уложиться. А как успеть, как это сделать на пять месяцев раньше? Я не выдержал:

— Вы вообще, извините, в своем уме? Как вы себе это представляете?

— Володя, было заседание Политбюро, принято решение не участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. На это время надо чем-то компенсировать советскому народу отсутствие положительных эмоций, потому что и показывать Олимпийские игры мы не будем.

— С Политбюро все ясно, но вы-то человек вменяемый, вы же кинематографист. Как это можно осилить такой объем работы почти на полгода раньше? Это физически невозможно сделать, там-то люди этого не понимают, но вы...

— После проси все что хочешь, запущу немедленно с любым сценарием. Понимаешь, сперва хотели показать «Семнадцать мгновений весны», но картину уже повторяли раз пять. Когда принимали решение, чем заткнуть эту брешь, осведомленные люди подсказали: кажется, на Студии Горького, где снимались «Семнадцать мгновений весны», готовится к выпуску вроде тоже интересная картина по Юлиану Семенову, которая может повторить успех «Мгновений». Но только готова она будет к концу года.

В общем, на студию была спущена директива: никаких к концу года, вот ее и показываем. Не успеют? Как это они могут не успеть, они что, не советские люди?! А Сталинград! А Дубосеково!! 30 июля — в эфир!!!

На Котова было больно смотреть. Он упрашивал: «Володя, постарайся, любая помощь от меня, все что хочешь. Пойди подумай».

Я подумал и понял: похоже, это единственная возможность сделать картину такой, как я задумал, иначе меня задушат поправками. Собрал свою монтажную команду, звукооператора — всех, кто на этом этапе работал в группе, и изложил ситуацию: «Ребята, или мы это делаем, или нашу картину загубят».

А мы вложили в работу столько сил, так ее любили, так в нее верили, что все согласились закрыть собой амбразуру. В общем, практически переселились на студию. Директор выполнил обещание, издал приказ: выпустить для съемочной группы «ТАСС уполномочен заявить...» специальные талоны на право обедать в столовой без очереди.

Как же все-таки странно устроен человек! Появились эти талоны, и вдруг мы, всеобщие любимцы, прибегая срочно перекусить, потому что у нас ни минуты свободного времени, стали ловить на себе косые взгляды коллег. Через неделю появились фальшивые талоны. И начальник Первого отдела, который тоже, как правило, являлся сотрудником КГБ, вынужден был отлавливать «фальшивомонетчиков». Я объяснял:

— Ребята, это всего лишь привилегия на право работать беспрерывно, вообще без пауз, без отдыха, успеваешь что-то проглотить — и опять за мотыгу.

— Ага, конечно, у нас все равны, но кто-то все-таки равнее.

Я пошел к директору и отменил на фиг эти чертовы талоны.

— Кто принимал фильм?

— Начался процесс сдачи. Мы сдавали готовый фильм на одной пленке по две серии, но не было никаких студийных редакторов, никаких худсоветов. Сдавал я сразу руководству Гостелерадио. Но не только, а то и не столько ему.

В КГБ тогда насчитывалось 13 главных управлений. Всякий раз в день сдачи проспект Мира перекрывался и по нему с мигалками проносились 13 автомобилей, которые везли в «Останкино» либо начальников главков КГБ, либо их первых замов. Ехали принимать мою картину. Представительство на просмотрах было полным: разведка, контрразведка, наружное наблюдение, личная охрана, идеологический главк — в общем, все. Собирались в просмотровом зале, и каждый из них «в мелкоскоп» смотрел и оценивал картину по своей части. От Гостелерадио фильм принимал первый заместитель председателя Энвер Мамедов, в прошлом генерал КГБ. Говорили, он был причастен к ликвидации Муссолини. Все рассаживались, я — на микшер руководить звуком. Ко мне поначалу никто как-то особого внимания не проявлял: ну сидит там сзади парень какой-то, пусть сидит. Но заканчивалась очередная серия, и начиналась драка. Все они проходили приблизительно по одному сценарию. Помню первую.

Заканчивался просмотр, во время которого Мамедов обыкновенно сидел с опущенными веками, и создавалось впечатление, что он спит. Но начиналось обсуждение, он открывал глаза и оказывалось — не только не спит, но все лучшее, что есть в фильме, прекрасно запомнил и тут же по привычке дает указания: это убрать, это переснять.

Собравшиеся в зале тоже гневаются: «Товарищи, что происходит?! Да он раскрывает все наши методы, он на кого работает?!» И — ушат поправок.

Я с трудом сдерживался, обещал:

— Нет вопросов, все переснимем, все переозвучим-перемонтируем. Объем переделок большой, но поднажмем и, думаю, где-нибудь к концу ноября управимся.

Тут включился Мамедов:

— Какой ноябрь, 30 июля фильм должен быть в эфире!

— Тогда ничего не выйдет. Или показывайте так, или никак. Я уродовать картину не стану, слишком много души вложили в нее все, кто ее создавал. В фильме нет ничего, кроме желания рассказать честную историю о живых теплокровных людях. Не о бесполых ходульных персонажах, ведущих праведные диалоги на радость идеологической комиссии, а о тех, кто живет с нами общую жизнь. И поэтому уверен: фильм наш будет понятен и близок не только нашему зрителю, но и зарубежному. Потому что большая политика, как ни странно, касается каждого из нас, пронизывает всю нашу жизнь, она на нашем столе. Никаких методов работы контрразведки мы в картине не раскрываем, поскольку речь, по большому счету, не об этом. Да я никогда и не взялся бы за «производственный фильм» о контрразведчиках, пусть это делают коллеги из научно-популярного или учебного кино. Меня же интересует человек в процессе не мордобойной, а смертельной интеллектуальной схватки с сильным, умелым и убежденным врагом. Тоже человеком, который тоже любит свою родину.

В результате фильм приняли, удалось спасти практически всё. Телевидение начало показ 30 июля, но работа не затихала. Достаточно сказать, что, когда 4-я серия была в эфире, по 9-й еще шло речевое озвучание, после этого надо было все смонтировать, перезаписать, свести на одну пленку, напечатать копию в лаборатории, дойти до эталонной копии... Вся студия продолжала работать круглые сутки.

— Зрители оценили ваши усилия?

— Эффект был сногсшибательным: по вечерам вымирали города. Такси, рестораны, кинотеатры, почему-то междугородняя связь несли большие убытки, вся страна сидела у телевизоров. Люди оставляли все дела и неслись домой к началу следующей серии. Сегодня в это трудно поверить, но я не хвастаюсь, спросите любого, кто тогда жил, и он подтвердит, что это чистая правда. Брат мой, тогда один из руководителей электросетей в Тюменской области, рассказывал, что им приходилось перебрасывать электроэнергию за Урал, когда «ТАСС...» выходил на «Орбите», — местным сетям не хватало электричества.

Но не все было гладко. Вскоре в Госкино состоялось заседание квалификационной комиссии, куда студия представила меня на высшую режиссерскую категорию. В случае успеха мне должны были бы повысить зарплату до 250 рублей. Но заместитель председателя Госкино Борис Павленок был категорически против:

— За что ему высшая категория? Он снял для них (имелось в виду, что для конкурентов из Гостелерадио) фильм, который убил наш кинопрокат на весь месяц.

Кто-то робко возразил:

— Так, значит, картина у него получилась. Может, Фокин — плохой человек, но режиссер-то он хороший. Речь идет о том, чтобы ему не орден дать, а повысить зарплату.

— Даже не заходите ко мне с этим!

Очень радовало и удивляло, что за рубежом мне приходилось наблюдать то же, что происходило в Москве. Когда показывали «ТАСС уполномочен заявить...», улицы были пустынны и на Кубе, куда я приезжал на премьеру. На Неделю советского кино в Сирии мы поехали с Ирой Алферовой, когда там показывали «ТАСС...». Шли по Дамаску как раз в тот день, когда накануне по телевидению показали третью серию, где убивают ее героиню Ольгу Винтер. К нам приставили в качестве переводчика сирийца, вгиковского студента-оператора. Идем по улице, а в нас тычут пальцами прохожие и что-то выкрикивают. Я спрашиваю, что происходит, а наш переводчик хохочет: «Они кричат: «Смотри, вон она живая идет».

Что тут началось! Нас стали приглашать в рестораны, буквально рвать на части, еле добрались до гостиницы.

Фильм показывают по телевидению по сей день. Особенно греет душу то, что слышишь от сегодняшних молодых зрителей, которые посмотрели его впервые. Значит, наши усилия были не напрасными.