«Без меня ты никто! Через месяц забудут!» — заорал Броневицкий. «На худой конец, стану петь в кинотеатрах. А вот тебе за меня воздастся! Умрешь в одиночестве, как бездомный пес!» Как много я бы сегодня отдала, чтобы мое пророчество не сбылось...

С одной стороны, юбилеи — вещь не слишком приятная. Между ними живешь не очень-то задумываясь о возрасте, но как только подкатывает круглая дата и ты сто раз на дню слышишь о количестве прожитых лет... Однако есть и другая сторона медали. Почему-то именно в преддверии очередного юбилея память вытаскивает на поверхность эпизоды, которые хранились в самых укромных уголках, и представляет их твоему внутреннему взору с такой яркостью и четкостью, будто это случилось вчера, а не несколько десятилетий назад.

Мне четыре года. С соседкой-ровесницей мы играем в песочнице, и я нечаянно задеваю ее совком. На крик дочки выбегает отец — огромный краснолицый дядька. Я вжимаю голову в плечи и закрываю глаза. Из разговоров домашних знаю, что он сотрудничает с немцами: докладывает о настроениях в среде шахтеров-поляков, доносит, у кого есть родственники и друзья в Сопротивлении. За это ему дают хороший продуктовый паек, а людей, на которых указывает, забирают в гестапо.

Дядька нависает надо мной гигантской горой и сыплет сверху словами-камнями, смысла которых из-за дикого ужаса я разобрать не могу. В голове стучит: «Сейчас он меня побьет или отведет в тюрьму!» И вдруг — голос папы:

— Она нечаянно... Дочка слишком мала, чтобы осознанно творить зло... — речь дается ему с трудом и прерывается свистом, с которым из легких выходит воздух. — Простите ее... Хотя бы ради меня... Видите, я умираю...

Папа стоит, опираясь обеими руками на палку. Худой, с серым лицом, запавшими глазами. Название страшной болезни, которая свела его, как и многих шахтеров, в могилу — силикоз.

— Ладно, — кивает сосед, — на сей раз прощаю. Только пусть к моей дочери не приближается!

Спустя несколько недель папы не стало. Помню звук падающей на крышку гроба земли и растущее внутри отчаяние: больше меня некому защищать...

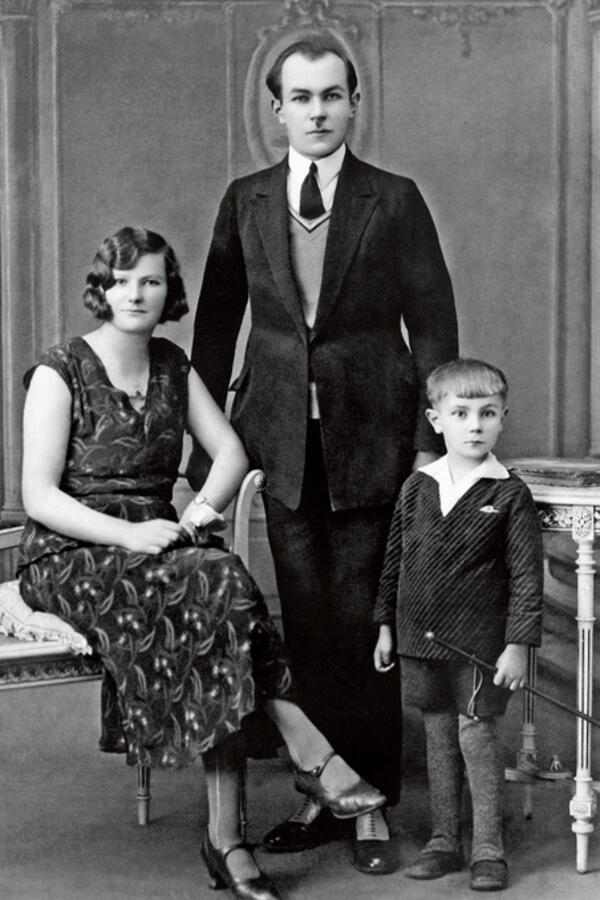

После смерти папы в 1941 году нас должны были выселить. В шахтерском городке Нуаэль-су-Ланс на севере Франции предоставлявшееся гастарбайтерам из Польши жилье было служебным, и если никто из семьи не спускался в забой, домик отбирали. Впервые услышав об этом, я проплакала целый день. Ходила по крошечному участку, гладила листья посаженной папой персидской сирени, разговаривала с разноцветными розами, которые он, селекционер-самоучка, вырастил на одном кусте.

От выселения и голодной смерти спас мой старший брат Павел. Как оказалось — ценой собственной жизни. Ему было всего четырнадцать, когда он впервые спустился в шахту: прибавил себе два года, иначе бы не взяли на работу. Питались мы очень скудно, но мне и в голову не приходило захныкать, когда видела, что в тарелку брата мама кладет самую большую порцию картошки. Как ни мала была, понимала: шахтеру нужны силы. А мама, казалось, вообще ничего не ела и спала часа по три-четыре, не больше. Днем крутилась по хозяйству, а ночами шила. Неподалеку от нас жила ее богатая сестра — жена мясника, которая жертвовала нам одежду и сандалии своей дочки, поношенные, иногда порванные. Я была гораздо крупнее двоюродной сестры, и мама умудрялась из двух платьев соорудить одно. С обувью такой фокус не проходил. Однажды, уже будучи известной певицей, я пришла на прием к ортопеду. Увидев мои ступни, он пришел в ужас:

— Почему у вас такие скрюченные пальцы? Прямо как у балетных!

— А это привет из детства, доктор, — невесело усмехнулась я. — Приходилось донашивать туфли, которые были на два размера меньше.

Павел не проработал в шахте и трех лет — заболел туберкулезом. Тогда-то в доме и появился чужой дяденька, которого маме сосватала соседка: «Послушай меня, Фелиция: надежды, что сын поправится, никакой. Когда он умрет, вас с Дитой выгонят на улицу. Среди знакомых моего мужа есть шахтер-холостяк Ян Голомб. Ты еще молодая, красивая — обязательно ему понравишься».

Умирал братик тяжело. Я часами сидела рядом, держа его за руку. Однажды Павлик попросил шоколада. Я кинулась к маме. Она достала крошечный сверточек. Полгода назад, накануне Нового года, маленькую плитку подарила нам богатая тетя. За праздничным столом всем досталось по дольке, а остатки мама сберегла на черный день.

Прозрачными и горячими как огонь пальцами брат взял коричневый квадратик, медленно поднес его ко рту и благодарно прикрыл глаза...

Сразу после похорон Павлика мама и Ян отправились в мэрию — регистрировать брак. «Молодожены» ехали на велосипедах, а я бежала следом. Домой влетела запыхавшаяся. Ян тут же поманил пальцем:

— Теперь ты должна называть меня «папой», поняла?

— У меня есть... был... свой папа.

— Но я буду тебя кормить, растить, воспитывать, а ты должна носить мою фамилию и звать отцом!

— Нет!!! — от моего крика отчим вздрогнул. — Я всегда буду Пьеха! И когда у меня родится сын, назову его Станиславом. Как папу!

До сих пор диву даюсь: как у меня, семилетней девчонки, хватило мужества противостоять взрослому мужику?! Отчим мою выходку запомнил. Затрещины, оплеухи, удары палкой по ногам сыпались по поводу и без. Наверное, он ждал слез, просьб о прощении, но я молчала, стиснув зубы, и смотрела в упор сухими глазами. Заплакала лишь однажды, когда он поднял руку на маму. Это была первая осень без Павлика. На дворе стоял октябрь — холодный, с утренними заморозками. Я в ночной рубашке заправляла постель, когда вдруг меня рывком оторвали от пола:

— У тебя грязная шея! Не потерплю, чтобы в моем доме жила замарашка!

— Этот дом не ваш — в нем все сделал мой папа...

— Замолчи! И не смей появляться, пока не отмоешься!

С этими словами он выбросил меня на улицу, где возле крыльца висел умывальник. Мама кинулась наперерез:

— Ян, не надо — она простудится!

От пощечины ее голова откинулась назад, как у тряпичной куклы. Затолкав маму в дом, отчим запер дверь.

Я терла шею закоченевшими от ледяной воды ладошками и, глотая слезы, шептала: «Когда вырасту, обязательно буду защищать вас, мама...»

У поляков принято называть родителей на «вы», но с моей стороны это не было формальностью: я бесконечно уважала и любила маму — великую труженицу и страдалицу. И обещание защитить выполнила — однажды отчиму от меня здорово досталось.

Это случилось, когда я уже была замужем за Броневицким и мы приехали в Польшу погостить. За ужином Ян вдруг, буквально на пустом месте, вспылил, начал орать на маму, замахнулся. Она молча поднялась и ушла на кухню. Я увидела ее сгорбленную спину и почувствовала, как внутри поднимается волна жгучей ярости. Схватила отчима за лацканы пиджака и стала трясти: «Достаточно того, что я все детство проходила в синяках! Если вы еще хоть раз просто замахнетесь или повысите голос на маму — я сотру вас в порошок! Понятно?!»

Пан Голомб испуганно закивал головой, и пока мы оставались в доме, вел себя тихо. Я переживала: а вдруг после нашего отъезда он вздумает отыграться? Опасения оказались напрасными: в каждом письме мама уверяла, что отчима будто подменили.

С возрастом я поняла, что Ян не был ни деспотом, ни садистом. Просто в семье, где он вырос, воспитывать жену и детей кулаками считалось делом обычным. Впрочем, к своему сыну, моему брату, пан Голомб подобные методы воспитания не применял. Юзеф родился, когда мне было восемь лет, и тут же занял в семье особое место — единственного сына, продолжателя рода. Мама теперь не могла меня даже приласкать при муже — тут же слышался окрик: «Займись лучше ребенком!» или «Что ты ее, кобылу здоровую, гладишь да обнимаешь?! Лучше дай работу по дому!» Были минуты, когда я чувствовала себя никому не нужной, нелюбимой, совсем лишней... Может, еще поэтому так болезненно восприняла известие о том, что Голомб перевозит нас из Франции в Польшу.

На новом месте, в силезском городе Богушуве, ждал очередной удар: в школе меня посадили за последнюю парту — как самую отстающую. В Нуаэль-су-Ланс преподавание велось на французском, а мой польский, на котором говорили дома, был примитивным и очень далеким от классических канонов. Я дала себе слово, что через полгода стану лучшей ученицей и меня пересадят за первую парту. Своего добилась, хотя далось это очень нелегко. О том, чтобы, придя из школы, сразу приняться за уроки, нечего было и думать. Мне тут же поручали присматривать за избалованным и непоседливым Юзефом. И только когда он засыпал, я садилась за тетрадки и корпела над ними до поздней ночи. Побегать, поиграть с ровесницами — даже не мечтала. В жизни было две радости: когда мама брала в руки мандолину и мы с ней тихонько напевали старинные польские песни и поход в костел. Там мне нравилось все: торжественный полумрак, запах воска, звуки органа и проникновенный голос священника... А главное — собственное состояние, возвышенное, легкое, от которого хотелось то плакать, то петь. Не с подружками и не с мамой, а с иконой Божией Матери я впервые поделилась своей мечтой: «Хочу стать учительницей».

Спустя полгода заявила об этом отчиму, который, повертев в руках мое свидетельство об окончании семи классов, небрежно бросил его на стол:

— Хватит бездельничать. Пойдешь на фабрику. Устал кормить трех нахлебников.

— Нет, я буду поступать в педагогическое училище.

Отчим смерил меня взглядом и процедил:

— Поступай, но учти: пока не станешь приносить в дом деньги, куска хлеба не получишь.

— Буду приносить, — пообещала я, потому что знала: тому, кто хорошо учится, платят стипендию. Занималась я очень прилежно, но что выросла в простой шахтерской семье, все равно чувствовалось. Я не читала книг, которые обсуждали мои ровесники, не могла похвастаться знанием географии, истории. Однако там, где не хватало эрудиции, выручали богатое воображение и артистизм. Благодаря этому я получила путевку на продолжение учебы в Советском Союзе.

Шел последний отборочный тур. Председатель комиссии попросил рассказать о сражении под Грюнвальдом. Про знаменитую битву мне было известно немногое: произошла она в 1410 году, польско-литовское войско возглавлял король Владислав Ягайло, а противостояли ему рыцари-тевтонцы. Но какую же красочную картину я нарисовала приемной комиссии!

— Польские воины протрубили в боевые рога, а потом все как один встали на колени и пропели католический гимн. На другом берегу Вислы расположились закованные в латы, похожие на гигантских жуков крестоносцы. Пытаясь устрашить отважных поляков, они гортанно выводили: «Deutschland, Deutschland uber alles!» — «Германия, Германия превыше всего!»

— Позвольте, — остановил меня председатель, — поете вы неплохо, но известно ли вам, что это строка из гимна Третьего рейха? Может, станете утверждать, что тевтонцы и с Гитлером были знакомы?

Я поняла, что хватила лишку, но не растерялась:

— Что вы! Они же за пять веков до Гитлера жили. Наверное, им просто интуиция подсказала, что надо так петь.

— Поня-я-тно, — протянул профессор. — Эрудиция у вас, конечно, хромает, но... Так и быть, поедете в Советский Союз.

Пройдет много лет, и велеречивость спасет меня от изнасилования, а возможно — даже от смерти. Я отдыхала в кисловодском санатории и каждый день ходила по длинной тропе в горы. Туда восемь километров, обратно — вот суточная норма физкультурных занятий и выполнена. В то утро небо было затянуто тучами, и вахтерша стала отговаривать от прогулки: «В такую погоду на тропе одни местные, от них всякого можно ожидать».

Я легкомысленно отмахнулась.

Не прошла и полутора километров, как дорогу перегородил всадник. Молча схватил меня за шиворот и поднял вверх, пытаясь пристроить поперек седла. Каким образом удалось вырваться — диву даюсь. Отскочила на пару метров, в голове стучит: только не кричи! Все равно никто не услышит, а он от крика может вконец озвереть... За спиной — скала, перед глазами — морда лошади и жуткое лицо всадника. И тут слова начинают литься из меня сами собой, как вода в ручье:

— Какая у вас замечательная лошадь! У нее такие крепкие белые зубы, блестящая грива, а ноги — сильные и стройные. Наверное, вы как-то по-особенному ее кормите? Скажите, какая это порода? Есть ахалтекинцы, орловские рысаки, арабские скакуны... Но ваша ни под одну породу не подходит — видимо, это новая, только что выведенная?